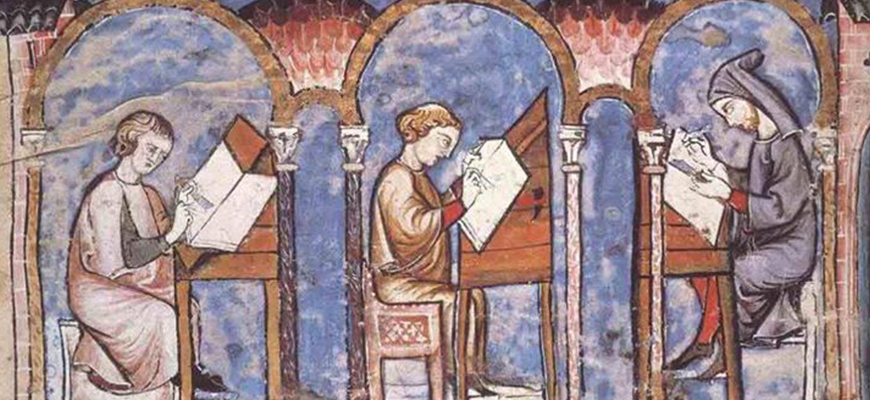

الفكر المادي في العصر الوسيط

فئة : مقالات

ينقسم التراث أو التاريخ الثقافي والحضاري الغربي -بحسب التحقيب الزمني الذي وضعه فلاسفة الغرب- إلى ثلاث مراحل أساسية:

الأولى منها: مرحلة العصور القديمة، زمن الإغريق اليونانيين، حيث الفترة الذهبية للفلسفة والعقل، وتمتد من عام 500 ق.م، حتى العام 400 ميلادية الذي تبنى فيه الرومان الدين المسيحي.

المرحلة الثانية: مرحلة العصور الوسطى، وهي الأطول زمنياً، وتبدأ من تاريخ سقوط الإمبراطورية الرومانية في الغرب، حتى فتح إسطنبول إيذاناً بسقوط الحضارة الرومانية البيزنطية في الشرق على يد السلطان محمد الفاتح في العام 1453م، وهي كانت مرحلة ظلامية على الغرب عموماً.

المرحلة الثالثة المسماة (مرحلة العصور الحديثة): تبدأ من منتصف القرن الخامس عشر، حيث تفجّرت معالم النهضة الأوروبية (مع الدعوة إلى إحياء الفلسفة والعلوم اليونانية)، مروراً بعصر الأنوار في القرن الثامن عشر، حتى العصر الحالي.

يعد مصطلح العصور الوسيطة أو القرون الوسطى مصطلحاً غربياً بامتياز، لا علاقة لنا نحن (في اجتماعنا العربي والإسلامي) به، لا تأسيساً ولا نحتاً فكرياً، حيثُ ظلّت (تلك العصور الوسطى) تُعْتَبر -بالنسبة إلى الفكر الأوروبي ومؤرخيه على الأقل- عصوراً مظلمة بكلّ معنى الكلمة، انحدرت فيها البشرية الأوروبية -إذا جاز التعبير- لأدنى غرائزيتها على مستوى الوعي والسلوك، حيث سادتْ فيها الكنيسة (بتعاليمها وقدادستها) في أكثر تجلياتها رجعية[1]، معبّرة عن نفسها من خلال محاكم التفتيش القهرية العنفية التي وقفت متصديةً لكل فكر حرّ، ولكل صاحب إبداع أو إنتاج جديد، ولكل محاولات أنسنة الأفكار الدينية ذاتها، والصعود والارتقاء بالمجتمعات إلى واقع أرقى فكراً وممارسةً، فكان أن حُرّم الفكر الحر، وحُظر أي تجديد في المفاهيم. لكن الإرادة البشرية والحضور العقلي ورفض البقاء في سجون الفكر القروسطي، دفع العقلاء مجدداً إلى تسليط الضوء العقلي على العصر الإغريقي في محاولة لإعادة اكتشافه، فتراكمت التطورات وتفجّرت ينابيع المعرفة فلسفاتٍ إنسانية راقية بايعت العقل مرجعية للتجديد والإصلاح الديني.

يعد مصطلح العصور الوسيطة أو القرون الوسطى مصطلحاً غربياً بامتياز، لا علاقة لنا نحن في اجتماعنا العربي والإسلامي به

وبالاستطراد قليلاً، يمكن القول بأنّ اهتمامَ الغربِ في العصور الوسيطة كان منصبّاً على الدين والوحي والتقاليد الدينية الموروثة من عهود سابقة، وكانت الثقافة والعقل آخر اهتمامات النخب المفكرة، وهي نخب الدين من رجالات الإكليروس القروسطي ممن كانت لهم آراء وتوصيفات ونصوص ومفاهيم ومحددات مسبقة مقدسة حول مختلف شؤون الناس الخاصة والعامة... حيث كانوا يمنعون انتهاك "حرمتها" و"قداستها" بحجة الحفاظ على قدسيتها وعذريتها و"طهارتها" التاريخية إذا صح التعبير، بل كانوا يعاقبون على مخالفتها أو مجرد التفكير فيها بأقسى صنوف العذاب، حتى اشتهرت عنهم محاكم التفتيش الصّورية التي أسهمت في دفع الناس إلى ترك الدين، والابتعاد عن طقوسه وتعاليمه، والسير وراء فلسفات وضعية عقلية، وتبنّي رؤى مجتمعية مغايرة للدين، صاغتها عقول رواد التنوير الأوروبي في ردٍّ معرفي عقلي على ترهات وأباطيل الأفكار الكنسية المتخلفة التي أبقت تلك الشعوب غارقةً في مستنقعات الجهل والتخلف والمرض النفسي والعضوي لفترات زمنية امتدت قروناً عديدة.

من هنا حاول فلاسفة العصر الوسيط، ومفكروه الكبار من مسيحيين ومسلمين، القيام بما يمكن القيام به من عمليات فكرية واجتهادات نقدية عقلية للتوفيق بين مرجعيتين متصادمتين في البنية والمرجعية والمآل، مرجعية العقل ومرجعية النقل، بين العقل والنص، بين النسبي والمطلق. فبذلوا كل جهدهم، وصرفوا كل وقتهم, لتكييف النص الديني مع التغيرات الزمنية والمستجدات الحياتية، مجمعين على أنّ العقل والنقل مصدران أساسيان وضروريان للمعرفة.

وهكذا وجدنا -مثلاً- فيلسوفاً كبيراً كالفيلسوف النصراني (المسيحي) القديس "أوغسطين" يبذلُ معظمَ جهودِه للتوفيق بين فلسفة أفلاطون وفلسفة أفلوطين من جهة، والعقائد المسيحية من جهة أخرى، ونفس الشيء فعلهُ القديس "توما الأكويني" حين انصرفَ بجهوده إلى التوفيق بين تعاليم أرسطو وعقائد المسيحية.. مثلما فعل الفلاسفة والحكماء المسلمون في محاولاتهم التوفيق بيت حكمة الإغريق ونصوص القرآن.

وخلال هذه المرحلة، لم تظهر معالم واضحة للفكر المادي، بل تركزت أهم الأسئلة التي انشغل بها فلاسفة العصر الوسيط -في محاولتهم الإجابة عنها- حول طبيعة العقل، وحدوده، وماهية شروط المعرفة العقلية؟!.. وتبيان أسباب وجود تعارض وتناقض بين العقل والنقل؟ وبأي منهما يمكن الأخذ، العقل أم النقل؟!.

وأمّا على صعيد التّاريخ الإسلامي والفلسفة "العربية-الإسلامية" (التي تعمقت وتألّقت خلال فترة الجمود والانحطاط الغربي - مرحلة العصر الوسيط)، فقد تمظهرتْ الفلسفة والحضارة بشكلها الديني الحكمي (من الحكمة)؛ أي أنها ارتبطت بالتاريخ الديني، رغم احتكاكها وتفاعلها الخصب والثّري مع باقي الحضارات والفلسفات التي ظهرت على مسرح الأحداث، كحضارة اليونان التي كانت حضارة العقل، وحضارة الرومان التي كانت حضارة القانون.

وقد نجم عن تلك التفاعلات والسجالات الحضارية، قراءات جديدة للمعرفة، وأسسها وأصولها، وعن دور الفرد البشري فيها، ومعنى وجوده، وإرادته ومسوؤلياته وحريته.. ونحن نتحدث هنا عن تطور فكري وعقلي حدث في عمق التاريخ الإسلامي الذي يحيط النص بأحداثه من كل الاتجاهات الفردية والعامة، فمثلاً قرأ ولاحطنا ما تحدث به المعتزلة عن الحرية عموماً، وخاصّة حرية الإنسان ومسؤوليته عن أفعاله، وأنّ العدالة الإلهية تقوم على حرية هذا الكائن البشري، وتحكيم العقل، لأن الثواب الحقيقي العادل يقتضي حرية الفعل والسلوك والمسؤولية الكاملة عنه.. كما لابدّ أن نتحدث هنا عن تلك الإضافة الفكرية النوعية لابن خلدون حول "تاريخانية" الحدث، وتأثير الظروف المادية على الإنسان، وعن قربه من المعتزلة رغم أشعريته، حيث وضع الأساس لما يقترب من علم تاريخ اجتماعي بشري حقيقي، في ربطه المدنية والتمدن بالعمران. كما نتحدث عن الفيلسوف الفارابي والحكيم ابن سينا اللذين اعتمدا في العمق على حكمة العقل، قبل أنْ يطورها ابن رشد إلى مقولة رائدة في وقته، وهي: "إن العالم يتطور على أساس العقل...". كما يمكن الحديث هنا عن منعطف أبي بكر الرازي الطبيب الحاذق والتجريبي، حيث أنّ ما يميزه هو ظهور بعض الآثار "المادية" في فلسفته التي ظهرتْ في القرن العاشر الميلادي... ثم طبقة ابن حزم الأندلسي الظاهري (القرن 11م) وفخر الدين الرازي (القرن 13م).

وعلى الرغم من أنّ الفلاسفة العرب والإسلاميين عاشوا في ظل عدم القدرة على الفصل ما بين الفلسفة واللاهوت، إلّا أنّه ظهرت لدى البعض منهم أفكار ونزعات عقلانية (غير دينية) صرفة. فكان الكندي أول مفكر عربي وضع قضية المعرفة في إطار يتجاوز معناها ومظهرها اللاهوتي...

كما وظهرتْ -خلالَ هذه الفترة الزمنية- شخصيات كثيرة أخرى "قلقة شاكّة" إذا صح التعبير، ذهبت أبعد مدىً من مجرد اتخاذ العقل كبديل للنص المنقول المتوارث، بل يمكن القول إنها نهجت النهج المادي الصريح تقريباً، وأثارتْ كثيراً من الأسئلة والإشكاليات المعرفية، اعترضت من خلالها على طبيعة المقدّس والنص الديني الإسلامي، كانت تسمى بالزنادقة أو الهراطقة، آمنت بأفكار مخالفة، بل ومناقضة لتوجهات الدّين الإسلامي وأحكام وتعاليمه ومفاهيمه العامة والخاصة. ومع أنها لم تتحول إلى خط واضح وبارز على صعيد الاجتماع الديني الإسلامي، إلا أنها أثارت كثيراً من المخاوف والهواجس النفسية لدى أئمة الدين الإسلامي وعلمائه وأتباعه.

ومصطلح الزندقة أو الزنادقة، هو مصطلح عام كان يطلق على حالات عديدة، يعتقد أنها أطلقت تاريخياً لأول مرة من قبل المسلمين لوصف أتباع الديانات المانوية أو الوثنية والدجالين ومدّعي النبوة، والذين كانوا يعتقدون بوجود قوتين أزليتين في العالم وهما النور والظلام. ولكن المصطلح بدأ يطلق تدريجياً -وبوجه عام- على أصحاب البدع والملحدين، كما ويطلق بعضهم على كل من كان يعيش ما اعتبره المسلمون حياةَ المجون من الشعراء والكتاب. كما واستعمل البعض تسمية" زنديق" لكل من خالف مبادئ الإسلام وتشريعاته الأساسية. ويعتبر ظهور حركة الزندقة في الإسلام من المواضيع الغامضة التي لم يسلّط عليها اهتمام يذكر من قبل المؤرخين، بالرغم من قدم الحركة التي ترجع إلى زمن العباسيين. وهناك كتبٌ تاريخيةٌ تتحدثُ بصورة سطحية عن أشهر الزنادقة والمحاربة الشّديدة التي تعرّضوا لها في زمن خلافة أبي عبد الله محمد المهدي، ومن هذه الكتب كتاب "الفهرست" لابن النديم، وكتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني، وكتاب مروج الذهب للمسعودي. ومن الجلي لكل متتبع لتاريخ تلك الحقبة الزمنية، أن يدرك بأن الزندقة أضحت تهمةَ التهم التي يرمى بها أحياناً أيّ مخالف للآراء السائدة (التقليدية) في زمانه، دون النظر حتى لجوهر الرأي[2].

وكان من أبرز رموز الزنادقة الذين ذكرهم ابن النديم في فهرسه[3] كل من: صالح بن عبد القدوس، وأبي عيسى الوراق، وابن أبي العوجاء، وابن المقفع، وغيرهم.

وأما "الدّهريون"، فهم أشخاص كانوا ينفون الخلق الإلهي، ويعتقدون بالخلق الطبيعي؛ أي الخلق المادي. وقد أطلقَ القرآنُ الكريم لقب أو مصطلح "الدهر"[4] على تلك القوة التي يؤمنون بها، والتي يعتقدون بأنها هي من تُمِيْتُهم وتحييهم في دلالة على الخلق الطبيعي لا الإلهي.. كما أطلق عليهم علماء الكلام المسلمين مصطلح (الدهريين)، يقول تعالى: ﴿وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا موت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر﴾[5] (سورة الجاثية: 24). وقوله تعالى: ﴿أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم تراباً وعظاماً أنكم مخرجون﴾(سورة المؤمنون: 35).. وقوله تعالى: ﴿وقالوا أئذا كنا عظاماً ورفاتاً ائنا لمبعوثون خلقاً جديداً﴾(سورة الإسراء: 49).

"الدّهريون هم أشخاص كانوا ينفون الخلق الإلهي ويعتقدون بالخلق الطبيعي؛ أي الخلق المادي

ويُشتقّ المصطلحُ من كلمة "الدّهر"، حيث إن أتباع هذا النهج كانوا يرون أن الزمان (أو الدّهر) هو السّببَ الأوّل للوجود، وأنّه غير مخلوق ولا نهائي، وأن المادّة لا فناء لها.

وهذا يجعلنا نفترض أن نعتبر "الدهرية" شكلاً قريباً من اعتقاد "اللا دينية" أو "الإلحاد" والفكر المادي الذي كان ينتشر في كثير من حضارات العالم منذ زمن طويل.. ويبقى أن نقول هنا حول الدهريين، أن ظهورهم سبق مرحلة ظهور الإسلام، وهم لم يتحولوا إلى نهج وخط فكري فاعل ومؤثر في حركة التاريخ، بل بقي دورهم محدوداً وضعيف الأثر[6] حتى خلال العصر الوسيط وما بعده.

كل هذا كان يعني أنّ التّاريخ العربي والإسلامي، لم يكن تاريخاً ناصعاً مليئاً بقيم الدين والإيمان بتعاليمه ومقدساته الإسلامية، والاقتناع التام والمطلق بالشريعة التي جاء بها هذا الدين فقط. فقد وجدت في هذا التاريخ -خاصة في المرحلة الوسيطة (الظلامية غربياً والذهبية إسلامياً)- الكثير من الشخصيات الفكرية والفلسفية المعروفة التي شككت ليس في السلوكيات والأفعال، وإنّما طرحت إشكاليات فكرية وإثارات معرفية حول جوهريّة معنى الدّين وأصل الخلق والوجود، بما يعني أنها كانت ذات نهج فكري مادي طبيعي (تعيد الخلق لقوة الطبيعة يعني المادة). وقد لاحظنا أنّ كثيراً من المؤرخين لم يسلّطوا الضوء الكافي على تلك الشخصيات التي كانت بغاليبتها تخفي قناعاتها خوفاً، وبعضها الآخر كان تعلنها فتقتل وتحرق كتبها. لكن المفكر المشهور "عبد الرحمن بدوي" حاول في كتابه المرجعي "تاريخ الإلحاد في الإسلام" من مصادر عدة تجميع أفكار "الدهريين" أقوالهم، وتوثيق ما يمكن توثيقه من أخبارهم وحوادثهم، باعتبارهم جزءاً من هذه الحضارة العربية والإسلامية الكبيرة والغنية التي أثّروا فيها وتأثروا بها، وكوّنوا حالةً وحراكاً في داخلها تأثر به ربما، حتى المدافعون عن الدين أنفسهم من شيوخه والمتكلمين به، بحيث اضطرتهم إلى تطوير أدواتهم وسبل مواجهتهم حتى تتناسب بقدر الإمكان مع العلم الحديث، والفلسفة الوافدة، وروح العصر، مما وقع في مصلحة العامة وأثرى حضارتهم.

[1] يقول والتر ستيس في كتابه "الدين والعقل الحديث" عن هيمنة الديني على العصر الوسيط: "..في استطاعتنا أن نقول إن (صورة العالم) عند رجل العصر الوسيط قد سيطر عليها الدين.... ولم يكن هناك خلال العصور الوسطى ما يمكن أن نطلق عليه اسم العلم... ويمكن التذكير ببعض الوقائع المعروفة جيداً. فقد كان للنظرية الجيوسنترية (مركزية الأرض) طوال العصور الوسطى سيطرة لا تناقش. فالأرض تقف بلا حركة في مركز الكون، وتدور الشمس، والقمر، والكواكب والنجوم حولها متخذة شكل الدوائر... إلى أن جاء كوبرنيكوس الذي ساوره الشك في ذلك...". (راجع: ستيس، والتر. "الدين والعقل الحديث". ترجمة وتعليق وتقديم: أ.د. إمام عبد الفتاح إمام، مكتبة مدبولي، القاهرة/مصر، طبعة عام 1998م، ص ص: 23-24

[2] يمكن مراجعة كتاب: بدوي، عبد الرحمن. "من تاريخ الإلحاد في الإسلام". تاريخ الطبع: 1945م، ص: 36-44

[3] النديم، محمد بن اسحاق. "كتاب الفهرست لابن النديم في أخبار العلماء المصنفين من القدماء والمحدّثين وأسماء كتبهم". مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، لندن/إنكلترا، طبعة عام 2009

[4] وقد جاء في الأحاديث "لا تسبوا الدهر، لأن الدهر هو الله". وقد ورد الحديث في كثير من كتب التراث، ككتاب مسلم: الألفاظ من الأدب، وغيرها (2246)، وسنن أحمد (2/275 ,2/318)، وسنن مالك: الجامع، الحديث (1846).

[5] طبعاً، هذا الحديث الذي يذكره القرآن على لسان الدهريين يدل على حالة تخمين ظني (أسطوري تخيلي)، ولا يقوم على أساس عقلي أو مصداق عقلاني. أي لا يبنى على علم وبينة صريحة، وليس له من غاية سوى إثارة أسئلة وتفجير إشكالات وجدالات مستمرة بلا أي طائل سوى الشك بغاية الشك ذاته دون البناء العقلي البرهاني اللاحق. بما يعني أنّ السؤال القائم على التخيّل والظن لن يغيّر في الواقع على المستوى المطلوب، لأنّ الظّنّ لا يولّد حقيقة، ولا يغني عن الحق شيئاً. وموضوع على هذه الدرجة العالية والحيوية من الأهمية –الشك بوجود الله- لا بدَّ من أن يكون مبيناً وقائماً على أساس متين، وأن تكون أدلّته وبراهينه قوية وحاضرة.

[6] يتحدث صاحب الملل والنحل (أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني) في كتابه الملل والنحل، عن الدهريين ويسميهم بــ"معطلة العرب". وميّزهم بثلاث مجموعات:

1. مجموعة تنكر الخالق والبعث.

2. مجموعة تقرّ بالخالق، وتنكر البعث.

3. مجموعة تقرّ بالخالق والخلق الأول، وتنكر الرسل.

(راجع: دلو، برهان الدين. "جزيرة العرب قبل الإسلام". الجزء الثاني، طبعة 2004م، منشورات آنيب-الجزائر، وبيروت- دار الفارابي، ص: 621-623).