التقنية، الديمقراطية، حوار الثقافات هانس كوكلر ترجمة وتقديم حميد لشهب

فئة : قراءات في كتب

التقنية، الديمقراطية، حوار الثقافات

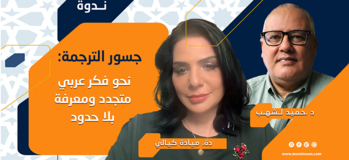

هانس كوكلر ترجمة وتقديم حميد لشهب

هانس كوكلر

ولد هانز كوكلر في 18 أكتوبر 1948 في مدينة شفاتس، تيرول، النمسا. تخرج من جامعة إنسبروك (النمسا) بدرجة دكتوراه في الفلسفة (دكتور فلسفة) مع مرتبة الشرف الأولى. من عام 1982 حتى 2014 كان أستاذًا جامعيًا للفلسفة (مع التركيز بشكل خاص على الفلسفة السياسية والأنثروبولوجيا الفلسفية)، وهو حاصل على درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة ولاية مينداناو (الفلبين) ومن الجامعة التربوية الحكومية الأرمنية. تحتوي قائمة مؤلفات كوكلر على أكثر من 500 كتاب وتقرير ومقالة علمية بعدة لغات (الألبانية والعربية والأرمينية والصينية والهولندية والإنجليزية والفرنسية والألمانية والأيسلندية والإيطالية واليابانية والكورية والفارسية والروسية والصربية الكرواتية والسلوفاكية، الإسبانية، التايلاندية، التركية)، وهو المحرر العام لدراسات العلاقات الدولية (فيينا). تتناول منشوراته قضايا الظواهر، والفلسفة الوجودية، والأنثروبولوجيا، وحقوق الإنسان، وفلسفة القانون، ونظرية القانون الدولي، والقانون الجنائي الدولي، وإصلاح الأمم المتحدة، ونظرية الديمقراطية، وما إلى ذلك.

حصل البروفيسور كوكلر على العديد من الأوسمة والجوائز مثل وسام الشرف من جمعية الكليات النمساوية - جائزة "رسول التفاهم الدولي" (مؤسسة الوحدة الدولية، الهند)؛ الميدالية الفخرية لمكتب السلام الدولي (جنيف)

سياق فكرة الكتاب

التقنية، الديمقراطية، حوار الثقافات، هذه المواضيع الثلاثة يتداخل بشأنها الثقافي والسياسي والاقتصادي والعلمي والتاريخي وكل ما هو حضاري، وهي مواضيع لا تعني جهة لوحدها من العالم، بل كل تفكير العالم يرتبط بها، كما أن تحولاته يتم تحديدها من خلال هذه المواضيع الثلاثة. التقنية: أي قوة العلم، الديمقراطية: أي النظام وحسن التدبير والتداول على السلطة بدل الصراع بشأنها. حوار الثقافات: أي التعامل مع الآخر بنفس يحضر فيه التواصل بهدف التفاهم. فنظام العالم بالإمكان تقييم جزء كبير منه، من خلال ثلاثية هذه المواضيع السالفة الذكر. أما العنف والصدام، فهو الفخ الذي صار الجميع يخشى السقوط فيه، والانزلاق نحوه، بشكل معلن أو غير معلن. بالرغم من أن المركزية الغربية في مجمل تاريخها اقترنت بالعنف والحرب والاحتلال والاستعمار والسيطرة...حتى يونا هذا.

عاش العالم تحت نظام ثنائي القطبية بين المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي، ما بين 1945م و1991م، وقد تميز بالحرب الباردة بين القطبين، وظهور الكثير من الأزمات التي كادت تكون سببا في اندلاع حرب عالمية ثالثة، بين حلفين عسكريين حلف وارسو الذي يمثل المعسكر الشرقي، وحلف شمال الأطلسي (الناتو) الذي يمثل المعسكر الشرقي. انهيار الاتحاد السوفياتي 1991م كان بمثابة اعلان عن أحادية قطبية تتمثل في الولايات المتحدة، بكونها أكبر قوة عالمية جعلت من نفسها شرطي العالم، وأصبح العالم تحت الهيمنة الأمريكية. لا يعني هذا أن وضع العالم أصبح أفضل حال مما كان عليه من قبل، ولكن الهيمنة الأمريكية والأحادية القطبية جعلت العالم يدور مع دائرة المهيمن أي المصلحة الأمريكية. في الآونة منذ العام 2007م، تُطرح باستمرار قضية "التعددية القطبية" في النقاشات الخاصة بالسياسة الدولية، وقد اتسع هذا النقاش بعد شن روسيا حربها الأخيرة على أوكرانيا، وتصاعد القوى الاقتصادية الصينية بتحول الصين إلى مصنع العالم. المسألة برمتها ترتبط بمشكلة الغرب في نظرته إلى العالم وإلى نفسه؛ فما كان موضع حرب باردة بين المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي؛ أي مواقع النفود والسيطرة والمصالح الاقتصادية والمالية؛ تفردت به أمريكا وريثة المشروع الغربي منذ خروج أوروبا إلى العالم، تحولت أمريكا إلى قوة واحدة تفكر في مصالحها ومجال نفوذها، حتى ولو كان ذلك على حساب مصالح الآخرين، فما كان محل صراع بين جناحين غربي وشرقي تحول إلى مجال نفود جناح واحد بزعامة أمريكا.

المشروع الغربي بأكمله متعدد الأوجه وقد تمخضت عنه فتوحات وثورات علمية لا مثيل لها، وقد ترتب عن مختلف تلك الثورات العديد من الإشكالات التي تمس الإنسان في كينونته وتهدده في وجوده وتحد من بعده الروحي والمتعالي وتختزله فيما هو بيولوجي وعقلي إجرائي...؛ وفي الوقت ذاته فتحت المجال أمامه للابتداع والخلق والتحرر؛ من مختلف القوى المكبلة له باسم الدين أو السياسة...

التقنية اليوم تجمع بين النعمة والنقمة، العالم اليوم بما فيه الغرب في أمس الحاجة لنظام ومداخل معرفية لجلب المنفعة والحد من كل نقم التقنية التي تهدد الإنسان في كل مكان، هل الغرب على وعي واستعداد لهذا الأمر؟ الدمقراطية. عن أي دمقراطية وعن أي عقلانية نتحدث، في ظل التفاوت الصارخ بين دول الشمال والجنوب؟ حوار الثقافات، حقوق الإنسان، كثيرة هي الشعارات التي يرددها الغرب، وهو نفسه يغتالها في الشرق من أجل مصالحه، حتى ولو كان ذلك على حساب إبادة شعب بأكمله كما في غزوة الآن والعراق من قبل...

هذه الإشكالات المركبة بين التاريخي والفكري والعلمي والسياسي والثقافي في علاقة الغرب بالشرق يعمق الكتاب هانس كوكلر البحث فيها والعمل على بسط رؤى تصورية نقدية للغرب في نظرته لذاته وإلى الآخر من خلال كتابه هذا "التقنية، الديمقراطية، حوار الثقافات"، وهو كتاب في غاية الأهمية جاء في مقدمة المترجم حميد لشهب "ما حفزني على الاهتمام المكثف بفكر هانس كوكلر ومواكبة إنتاجاته الفكرية والفلسفية، هي أولاً وقبل كل شيء، طريقته الفينومينولوجية في معالجة مواضيع الفلسفة السياسية والقانونية؛ أي تطبيقه لمنهج هذا الاتجاه الفلسفي على السياسية العالمية، وخروجه باستنتاجات نقدية، تضع مبدأ الهيمنة والمركزية الغربية موضع تساؤل، بل تعريها من كل الأقنعة التي ترتديها، باسم «التقدم» و«العدالة» و«حقوق الإنسان» و«الديمقراطية» إلخ في تعاملها مع ثقافات وحضارات شعوب غير غربية. وقد أدى هذا إلى دفعه لاتخاذ مواقف واضحة تجاه قضايا الشعوب «المغلوب على أمرها»، ومنها بالخصوص الشعوب العربية، بمنطق الفيلسوف الملتزم، على خلفية فلسفة إنسانية واضحة في كتاباته، لا ترى التنوير الغربي وحده مصدرها، بل كل تراث الإنسانية".

وقد صرح المؤلف هانس كوكلر في مقدمة الكتاب بأن الكتاب جمعت فيه مجموعة من المحاضرات التي تناولت مجموعة المشكلات التي كانت تشغله في العقود التي سبقت، "وبعد نهاية النظام العالمي ثنائي القطب كرد فعل على الدينامية الاجتماعية التي ظهرت خلال هذا الوقت. في عز الحرب الباردة، في العام الذي تأسست فيه منظمة التقدم العالمية -1972- حاول صياغة «حوار الحضارات»، كشرط أساسي لصورة ذاتية نقدية وغير دوغمائية، ومن ثم ترسيخه أساساَ للتعايش السلمي على المستوى العالمي. وعندما بدأت مجموعة القوى الأحادية القطب في الظهور فجأة -عام 1991، حيث لم يعد هناك مجال للحوار، كان تحليل «النظام العالمي الجديد»، الذي أعلنته الولايات المتحدة على عجل، بالنسبة لي بمثابة فرصة للتساؤل عن الفهم الأيديولوجي الأحادي الجانب للديمقراطية في الغرب، الذي ظهر في وضع المنتصر. وبعد بضع سنوات فقط -مع إطلاق بارادايم «صراع الحضارات» - أثبتت المواضيع التي ركزت عليها (الحوار أو التأويل الثقافي والديمقراطية) وجودها كمجالات الإشكالية الحاسمة في العلاقات بين العالم الغربي والإسلام"

فصول الكتاب:

كتاب، التقنية، الديمقراطية، حوار الثقافات هانس كوكلر ترجمة وتقديم حميد لشهب منشورات مؤمنون بلا حدود لبنان، 2024م.

في الفصل الأول: التكنولوجيا: النعمة والنقمة، والذي يضم حزمة من العناوين؛ مفادها الحفر في إشكاليات ثنائية ذات بعد واقعي تدبيري على المستوى النظري والعملي؛ فالعالم بريادة الغرب؛ يجد نفسه أمام ترسانة من الأسلحة النووية وفي الوقت ذاته فهو في مستوى عال من التقدم في مختلف مجالات الطب... فالتكنولوجيا اليوم ذات بعد ثنائي يتراوح بين النعمة والنقمة؛ فالسؤال هنا كيف بالإمكان استثمار التكنولوجيا في جانبها الإيجابي على الإنسان والطبيعة؛ هذه الثنائية في حاجة إلى تدبير عقلاني، فترسانة الأسلحة النووية كلفت العالم الكثير من التفكير في ضبطها وتجنب الوقوع في فخها، وهي المسألة التي قاربها الكتاب بمنهج نقدي وتحليلي لمختلف القوانين الدولية التي تسعى من أجل التحكم في التصرف في الأسلحة النووية وغيرها، من خلال مجموعة من العناوين من بينها: الأسلحة النووية والقانون الدولي، التصرف المحدد ذاتياً في العصر الرقمي، سياسة السلام في العصر النووي.

هناك سؤال في غاية الأهمية نستنجه من هذا الفصل مفاده، ما هي مهام الفلسفة في الوقت الحاضر بهدف الحد من نقمة التكنولوجيا؟ وقد فصل المؤلف في الجواب عن هذا السؤال؛ فليس هناك شيء يتم التعويل عليه اليوم في حل مشكلات العالم أكثر من الفلسفة والتفكير العقلاني، في زمننا هذا الذي اتصف بالتغيير التاريخي في كل شيء؛ وهذا التغيير "بسببه يظهر الوضع الإنساني في أشكال جديدة دائماً، على الرغم من أنه لا يخضع للتغيير من الناحية الميتافيزيقية، لا يسعني إلا أن أذكر هنا بعض الأمثلة القليلة للتحديات والمهام التي يستلزمها هذا التغيير للفلسفة اليوم. ويتعلق الأمر بثلاثة جوانب بشكل أساسي:

1- على عكس الفترة ما قبل الصناعية، فإن جميع الحضارات والثقافات تتقابل بشكل دائم مع بعضها البعض في نفس الوقت. إنها توجد بطريقة ما، سواء أرادت ذلك أم لا، «وجهاً لوجه مع بعضها البعض».

2- من خلال تطوير التكنولوجيا، جعل الجنس البشري لأول مرة في تاريخه فناءه الذاتي ممكناً. (ويتضح هذا أيضاً بشكل صادم من خلال المناقشات الأخيرة -في سياق الصراع العسكري والجيوسياسي الحالي حول أوكرانيا- حول الاستخدام المحتمل للأسلحة النووية كملاذ أخير للحرب).

3- في الوقت نفسه كشفت عملية العولمة عن بنيات دولة عالمية. ويتعلق الأمر أيضاً بدور المنظمات الدولية والعابرة للقارات، وكذلك بمجموعات الأعمال النشطة عالمياً؛ أي تأثيرها على حياة الإنسان.

يعني هذا العديد من المهام والتحديات الجديدة للفلسفة"[1] ويمكن إجمال تحديات الفلسفة في المجالات التالية: الحوار بين الثقافات، التربية، الفلسفة العملية، وخاصة الفلسفة السياسية، الفلسفة السياسية (في علاقتها بالفلسفة القانونية)

الفصل الثاني: الديمقراطية بين النظرية والتطبيق.

عمق المؤلف البحث حول موضوع الدمقراطية؛ والأقلية والأغلبية في علاقة كل ذلك بطبيعة التحولات التي طرأت على العالم ونظامه، وذلك بالتوقف عند مجموعة من المواضيع من بينها: الديمقراطية والنظام العالمي الجديد، العلاقات الدولية في عالم متعدد الأقطاب، القوة والنظام العالمي الجديد. فالحديث عن "النظام العالمي الجديد لا يكون له معنى مهمّ فلسفيّاً ما لم يصاحبه -وعند ذلك فقط- إدخال نموذج «جديد» إلى العلاقات الدولية. وسيظل هذا الشعار أداة لتحقيق الادعاءات بالهيمنة ما دامت محاولات إقامة نظام لفترة ما بعد الشيوعية قائمةً على استخدام وسائل نظام ما بعد الحرب، الذي ساد في عام 1945. ولا يمكن أن نتحدث عن نموذج جديد، خلاف نظام سياسة القوة التقليدي، القائم على حكم الأقلية، إلا إذا عُرِّف مفهوم الديمقراطية تعريفاً جديداً بروح معناه الأصلي الحرفي، وتم تمييزه تمييزاً واضحاً عن حكم الأقلية. وكل شيء آخر يدخل في ميدان البلاغة السياسية، التي لا يأخذها مأخذ الجد حتى الذين يستخدمونها. ويجب أن يأخذ التفكير الأيديولوجي، الضروري للسعي في إقامة نظام جديد، في الحسبان قبل كل شيء مركز الإنسان كشخص مستقل، كما بيَّنته فلسفة كانط بجلاء، وكما تجلىّ في الفهم الأساسي لحقوق الإنسان الوارد في العهدين اللذين اعتمدتهما الأمم المتحدة. وبهذه الطريقة فقط يمكن للمرء أن يحرر نفسه من التلقين (غسل الدماغ) الأيديولوجي الذي يروجه أنصار مبدأ التمثيل النيابي، وهو إضفاء شرعية على حكم الأقلية بطريقة مموَّهة ديمقراطيّاً."[2]

الفصل الثالث: حوار الثقافات: بين الهيمنة وعدم الرضا

موضوع حوار الثقافات بدل تصادمها موضوع، طرق كثيرا، وقد كتبت الكثير من الردود على مقولة صامويل هنتنجتون 1993م، وقد غير على العالم نوع من الخوف، فهل العالم فعلا في ظل نظام عالمي أحادي القطب يتجه بالفعل نحو الصدام، فالرابح في معركة الصدام لا قدر الله محدد سابقا، وهو الولايات المتحدة الأمريكية. لقد زال هذا الخوف بعدما اتضح بأن الصدام ليس بالضرورة هو المصير الوحيد الذي يتجه نحوه العالم، فهناك خيار الحوار والتواصل الثقافي عبر العالم، وهي الفكرة التي ينتصر لها المؤلف. "الفهم الثقافي الذاتي لأمة ما يتشكل بتأثير متبادل مع التراث التقليدي المتعالي، فإن محاولة تحديد موقف ثقافة ما هو دائما مساهمة في الحوار الكوني. وهكذا لا تكون الاختلافات سببا لتقديم النفس بطريقة متعصبة، لكن شرطا لفهم عميق للموقف الذاتي، وهذه إشارة إلى إمكانية الالتقاء بجانب جديد للتحقيق الثقافي الذاتي. ويتضمن هذا القضاء على السلوك العدواني. علاوة على ذلك يعتبر مساهمة لا يستهان بها في سياسة سلم عالمية."[3]

[1] الفصل الأول، فقرة: مهام الفلسفة في الوقت الحاضر

[2] نفسه الفصل الثاني: فقرة: الديمقراطية الدولية كبديل؛ المبدأ المثالي في ضوء واقعية سياسة القوة

[3] نفسه، الفصل الثالث، الفهم الثقافي الذاتي والتعايش