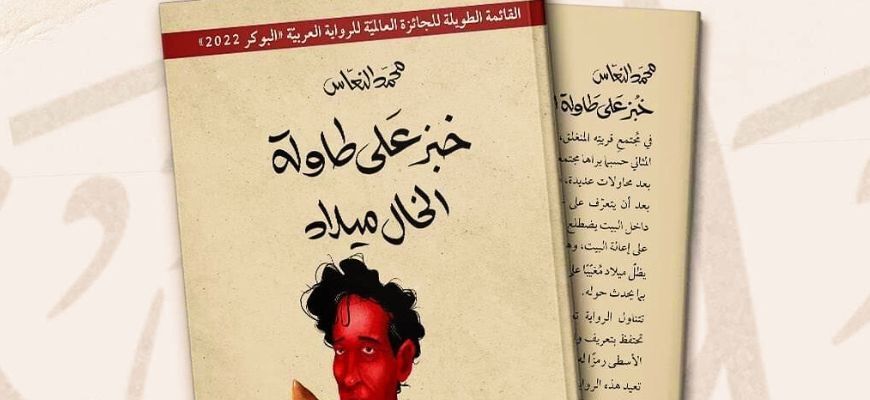

الرّواية الثقافيّة: قراءة في رواية خبز على طاولة الخال ميلاد لـ (محمد النعّاس)

فئة : قراءات في كتب

الرّواية الثقافيّة:

قراءة في رواية خبز على طاولة الخال ميلاد

لـ (محمد النعّاس)

الملخّص

تشتغل هذه الورقة البحثية على تمفصلات ثقافة المجتمع الليبي، بوصفها إطاراً مرجعياً لرواية "خبز على طاولة الخال ميلاد"، والتي تنفتح على مدلولات عدّة تحمل أبعاداً فكرية تعمل في الظاهر على إيلاء المرأة دوراً مركزياً ينقض ثقافة التهميش الاجتماعي في حقها ويعرّيها، في حين أن المضمر يقدم المرأة، بوصفها مفهوماً شبقياً لا يملك أي قيمة فكرية أو معرفية؛ وذلك عبر ربط أحداث الرّواية بسياقاتها المرجعيّة من أجل الكشف عن الأنساق الكبرى، وما يتمخض عنها من ثقافات شعبية ونخبوية متنوعة تعبر عن قضايا فكرية مشتركة بين الشعوب وأخرى مختلفة.

المقدّمة

كلما تعالقت الرواية فكرياً بنوع أدبي أو ثقافي أضفت على تقنياتها دلالات مختلفة من أجل أن تتوافق مع آليات الخطاب الذي يناط بها التعبير عنه، ولكون الثقافة مصدراً للإبداعات المختلفة سعى الدرس النقدي إلى اكتشاف تجلياتها في الرواية تحت مسمى الرواية الثقافية، انطلاقاً من اختلاف الثقافة فكرياً بحسب البيئة الاجتماعية التي أسهمت في تنشئتها من ثم انقادت لها من دون التفكير في ما يكتنفها من عيوب تعمل على إلغاء الآخر، وتضخيم الأنا التي أضحت تتجلى في الخطاب الروائي من دون أن يستاء المتلقي من تركيز الأحداث عليها؛ لأنه اعتاد على هذه العيوب وسلّم بها ولها، فكان لزاماً على النقد أن يطور أدواته وإجراءاته من أجل تعرية هذه العيوب التي أضحت مرضاً ينتشر في النصوص من دون وعي كتّابها الذين يستندون في أعمالهم كلّها على مخبوءاتهم الثقافية التي تؤدي الدور الأساسي في تشكيل الأحداث، جاعلة من الهامش مركزاً تارة، وملغية الهامش عبر تأكيد أحقية المركز تارة أخرى بين اتساق وانفصال عن الثقافة التي ينتمي إليها كتّابها.

أهمية البحث وأهدافه

ترجع أهمية البحث إلى اشتغاله على عمل روائي من منظور ثقافي، يكشف رؤية الكاتب الثقافية المتمخضة عن الثقافة الشعبية، أما أهداف البحث فتتحدد في الكشف عن ثقافة الكاتب عبر تفكيك البنى اللغوية من أجل كشف المعنى المضمر للرواية وربطه بسياقاته المرجعية، وتأويلها.

منهجية البحث

سيعتمد البحث في دراسة تمظهرات الثقافة في رواية "خبز على طاولة الخال ميلاد" على آليات النقد الثقافي، لما تقدمه هذه الآليات من حرية في عملية قراءة الثقافية، والكشف عن المعنى المضمر وتأويله.

_ الرواية

يجد دارس الرواية صعوبات عدّة لتحديد تعريف جامع مانع لهذا الجنس الأدبي يحيط بخصائصه الأجناسيّة والفنية، فينزّلها منزلة القواعد المحدّدة لطرائق الكتابة فيه؛ فالآثار التي تنتسب إلى الرواية سواء في الغرب مهد الرواية العالمية، أو في غيره من الأصقاع التي انتقلت إليها الرواية - هي من الاختلاف، والتلوّن، والتعدّد من حيث تقنيات الكتابة، والمواضيع، ورؤى العالم، إلى الحدّ الذي يصعب معه أن نقر بوجود نقاط تشابه وتماثل بين الروايات. فهذه الكلمة حملت طوال تاريخ استعمالها في الغرب معاني ودلالات مختلفة تتفاوت بين التعميم والتدقيق، وبين الاتصال بأدب القصّ والابتعاد عنه. أما في الأدب العربي، فلا نملك إلى يومنا هذا تصوراً واضحاً لظروف ظهور مصطلح "رواية" بالمفهوم الشائع، فإنّ من المرجح أنّ هذا المصطلح قد انتقل إلى العمل القصصي بعد أن كان متعلقاً بعملية النقل؛ نقل الأخبار والأحاديث والسمار والقصص والحكايات. وقد يكون هذا الانتقال تدعّم بالاستعمال الشعبي الذي أطلق مصطلح "الرواية" على السير والحكايات والقصص والأخبار التي كان الحكاؤون الشعبيون يروونها دون إسناد مفتتحين سردهم بعبارة "قال الراوي...". ومما يدعم هذا الرأي أنّ مصطلح "رواية" كان يستعمل إلى حدود الثلاثينيات من القرن العشرين للدلالة على كل عمل فني قائم على السرد أو التشخيص من مسرحية وقصة ورواية، وقد اقترنت الرواية العربية في بداياتها الأولى في أواخر القرن التاسع عشر بوظيفة التسلية والفكاهة، ثم اتُّخذت لغاية التعليم، والوعظ، والإرشاد. أما ظهورها بصورتها الحديثة واستخداماتها، فغير ثابت كيف ومتى بدأ، لكنّ الثابت أن ظهور الرواية في الأدب العربي، وتطورها ونضجها، لا يعود فيه الفضل إلى مجهود شخص واحد، بل هو ثمرة تضافر عوامل أدبية وثقافية واجتماعيّة مختلفة، من أبرزها: الترجمة، والصحافة، وتطور الطباعة، والتحولات الاجتماعية التي شهدها المجتمع العربي، وكانت الرواية أقدر الأجناس على التعبير عنها([1]).

بناء على ما تقدم، يمكن القول: إنّ الرّواية الحديثة تسعى إلى التعبير عن العلاقات الاجتماعيّة القائمة في الوجود أو الإسهام في خلق علاقات جديدة؛ أي إنّ مهمتها تتمثل في تجسيد رؤية فنية تفسّر العالم من خلالها وتكشف عن علاقات جديدة وخفية([2])، فإذا كان التعريف السائد للرواية هو أنّها نص نثري تخيّلي سردي واقعي يدور في الأغلب، حول شخصيات متورّطة في حدث مهمّ، وأنها تمثيل للحياة، والتجربة، واكتساب المعرفة، والسعي إلى غاية قد تكلل بالنجاح أو الإخفاق، فإنه يبقى قاصراً عن رسم الصورة الكاملة للرواية بسبب ازدهارها، وتعدّد أنواعها، واتساع أغراضها واختلاف أساليبها، وتدرّج مستوياتها، وتنوع مصادرها، وسرعة تطورها، ورحابة مجالها، وتمرّدها على القوالب، واستيعابها لكثير من عناصر الفنون، وانتشارها في الآداب المعاصرة كلها([3]).

_ ما الثقافة؟

يكتنف كلمة الثقافة غموض بمقدار غموض الحياة، وكأنّ فهمها سيؤدي يقيناً لا ظنّاً إلى كشف سر الحياة؛ فالعام والعائم هما السمة المفهومية لها؛ لذا يصعب تأطيرها بتعريف جامع مانع. فالثقافة تعرف على أنها "ذلك المركب المعقد الذي يشمل المعلومات والمعتقدات والفن والعرف والتقاليد والعادات وجميع القدرات الأخرى التي يستطيع الإنسان أن يكتسبها بوصفه عضواً في مجتمع"([4]). أما الأنثروبولوجيا، فترى أن الثقافة أداة للهيمنة أشبه ببرنامج الحاسوب تصنع الخطط والقوانين والتعليمات، فهي غير مقتصرة على أنماط السلوك المحسوسة والعادات والتقاليد الثاوية في المجتمعات([5])؛ أي إنها تنطوي على القيم والمفاهيم والعادات والسلوكيات بمنظوريها المادي والروحي، وهما تعريفان لا يضعان حدّاً فاصلاً بين الثقافة والحضارة بوصف الأخيرة تمثل الجانب المادي في حين أن الأولى تنطوي على الجانب الروحي ينعكس كل منها في فئة ثقافية (شعبية / عالية) تنطوي فيها الأخير على الجانب المادي على أساس أن الثقافة الشعبية أقرب إلى الحالة الروحية؛ أي إن الثقافة تنطوي على نوعين شعبي الثقافة البروليتارية (العمالية) الفلاحين والعمال وسائر الطبقة المتوسطة والفقيرة. في مقابل الثقافة الأرستقراطية التي تعبر عن النظام الحاكم والأثرياء، الأمر الذي دفع الدراسات الأنثروبولوجية إلى القيام بأبحاث عميقة ومختلفة لثقافات البدائية حتى صار المعجم الإسنادي لكلمة ثقافة أوسع مما نتخيل: "ثقافة الجنون، ثقافة السجون، ثقافة الجنس، ثقافة العنف، وثقافة الحرف اليدوية...".

إذن إن مصدر تعقيد كلمة الثقافة هو السعة المفهومية والدلالية؛ وذلك يرجع إلى التطورات الانتقالية للمجتمعات، والمستويات الفكرية المتعددة للثقافة، وحقولها المتنوعة، ومجالات اشتغالاتها، وأصنافها المتداخلة؛ إذ لا يمكن الاتكاء على تعريف واحد أو أكثر من بين مجموعة يبلغ عددها نحو (170) تعريفاً([6])، لكنّ الجامع لها وظيفتها التي تقوم بضبط الحياة من أجل أن يتمكن الإنسان من التغلب على الصعاب والمشكلات؛ وذلك عبر إنتاج الطرائق المثلى التي تعلم الإنسان كيفية الارتباط بالبيئة المحيطة به، والتعامل مع أفرادها([7]).

وهكذا يمكن القول: إن الثقافة أسلوب للحياة وحالة عقلية خاص بكل جماعة ومجتمع على حدة يتميزون بها وتتميز بهم، وفي الوقت نفسه، حالة عامة يشترك في تمفصلاتها شعوب الأرض كلّها.

_ الرّواية الثقافيّة

لم تنتج الرواية بوصفها عالماً ميتافزيقياً للإمتاع والمؤانسة من دون تعالق فكري يحيل على واقع ما منطوٍ على ثقافة ما يناط بها التعبير عنهما، وإماطة السواد والسوداوية عن أكثر المناطق تعتيماً في حياة الناس والمجتمعات، والرواية الثقافية "قصة تعين أفراد ثقافة ما لخلق معنى للحياة داخل أرومة تلك الثقافة، ويرى فكر ما بعد الحداثة أن ليس هناك من سرد ذي بنية مقوسة كلية تكمن فيه كل الحقيقة، بل هناك سرديات ثقافية يبتكرها أفراد ثقافة ما بقصد بسط القوة أو الشروع بمقاومة بنية قوة متاحة من وجهة نظر النقد؛ فالكتابة الوصفية عن القصة أو السرد الثقافي يمكن أن تكون وسيلة للتعبير عن رؤية قطاع من البشر أو الثقافة"([8])؛ لذا ترتبط قصتها "بالأفكار والعادات والسلوكيات لمجتمع ما"([9]) التي تروى بأشكال مختلفة ومنظورات متعددة "محكية أو متخيلة وقد يكون للقصة الواحدة أكثر من زاوية نظر تمثل كل أو بعض منظورات شخوص القصة"([10])، مجسّدة رؤاهم الحياتية المنعكسة عن رؤية المبدع في خلق عالم يحمل نقضاً أو تثبيتاً لجوهر الثقافة، مشكلة بذلك اختلافاً عن "مفهوم الرؤية السردية وما يتسم به من طبيعة تقنية شكلانية في السرديات البنيوية"([11])؛ إذ إن مفهوم وجهة النظر في النقد الثقافي لا يقتصر على معرفة من يروي؟ أي وضع السارد من أي وجهة يروي؟ وما طبيعة معرفته؟ "بل يتجاوز هذه الوظيفة البنيوية، نحو معرفة تعالقات المنظور وديناميات القوة المرتبطة بوجهة النظر"([12])، "وهذا لا يقتضي فقط التعرف على من يضطلع بالسرد وتحديد طبيعة معرفة السارد، بل يقتضي _إضافة إلى ذلك _ التعرف على وجهة نظره حول ما يرويه"([13])؛ أي إنه يولي الوظيفة الدلالية اهتماماً كبيراً بوصفها الوظيفة المعبرة عن رؤى المبدع الفكرية والثقافية. وهنا لا بدّ من طرح تساؤل عن طبيعة تجسيد الواقع في الرواية الثقافية، هل هو انعكاس مرآوي؟ إذا كان الجواب بالإيجاب، فهل تكون الرواية الثقافية هي الرواية التاريخية أو الوثائقية؟ وإذا كان الجواب بالنفي، فما الفرق بينهما؟.

على الرغم من اشتراك هذه الأنواع جميعها _ إن صحّ التعبير _ بكلمة رواية، فإنَ (النفي) هو الجواب؛ لأنّ لكلّ منها جانباً يميزها من غيرها، فالرواية التاريخية "يتجاذبها هاجسان أحدهما الأمانة التاريخية التي تقضي عليها بألا تجافي ما تواضعت عليه المصادر التاريخية من قيام الدول وسقوطها واندلاع الحروب والوقائع المأثورة، والآخر مقتضيات الفن الروائي من قبيل نمط القص"([14]).

أما الرواية الوثاقية، "فتقوم على جمع وثائق تتعلق بفترة زمنية محددة أو قضية معينة أو حادثة من الحوادث الهامة، بها ترتبط مجموعة من الشخصيات، وإليها تعود الوثائق المدمجة في النص السردي، ويكاد دور الراوي يقتصر على الربط بين هذه الوثائق"([15]) من دون أن تولي البعد الثقافي اهتماماً كبيراً؛ أي إنهما يكتفيان بنقل الصور من دون نقض الثقافة السائدة أو إثباتها، وهذا هو الفرق الجوهري بين الروايات الثلاث.

وعليه يمكن القول: ليس كلّ تجسيد واقعيّ يحمل ثقافة، في حين أن كل تجسيد ثقافي يحمل واقعاً؛ لأنّ الواقع يحمل الصفة المؤقتة. أما الثقافة، فتحمل صفة الديمومة والثبات.

_ العتبة النصية بين الانعتاق والاتّساق

شغل العنوان التفكير النقدي بوصفه بنية ذات أبعاد دلالية ورمزيّة؛ وذلك عبر تتبع دلالاته، ومحاولة الوصول إلى شيفراته الرامزة وتفكيكها، والسعي إلى كشف حمولته الدلالية، وعلاماته الإيحائيّة المتنوعة والمفضية إلى النص الموازي للنص الأدبي الذي ينضوي تحته؛ لأنه يمثل اللغة في حالة اقتضاب قصوى، الأمر الذي يحفز منجزات التأويل([16])، فقد رأى بارت أن العناوين "أنظمة دلالية سيميولوجية تحمل في طياتها قيماً أخلاقية، واجتماعية، وأيديولوجية"([17])؛ لذا ينطوي العنوان الرئيس دوماً على سريّة يراد الكشف عنها، ويحمل في الوقت نفسه، سؤال السبب؛ السبب في اختيار هذا العنوان من دون غيره من أجل أن يكون مفتاح النص أو الجوهر الذي ترتبط به البنى كلّها، وتدور من أجلها ولأجلها الأحداث، فيكون هنا التساؤل عن اتساق العنوان الرئيس مع ما ينطوي تحته من نصوص تجسد صوراً لمجتمعات وثقافات مختلفة، أو عن الانعتاق والتعارض الذي يحكم علاقة العنوان بالنصوص التي تعبر عنه، إلا إن عنوان رواية (خبز على طاولة الخال ميلاد) يفضي بنا إلى التساؤل عن انعتاقه واتساقه بالسياقات الخارجية "الاجتماعية والثقافية..."؛ لأنّ الكاتب اجتزأ نصف العنوان ظاهرياً من مقولة شعبية يعلق الكاتب: "عيلة وخالها ميلاد مقولة شعبية منتشرة بين الليبيين، يعيرون بها الرجل الذي لا يملك سلطة على النساء اللائي يتبعنه، وهو إلى ذلك يقدح في أخلاق النساء أنفسهنّ"([18]). أما على مستوى البنية العميقة ودلالاتها، فنجد أنه رسم عنوان روايته من هذه المقولة الشعبية ولأجلها مع تغيير في البنية السطحية؛ إذ إنّ العنوان الرئيس يتشكل من أربع كلمات وحرف جر "خبز/ على/ طاولة/ الخال/ ميلاد" تفضي إلى لوحة تتحلّق حولها عائلة وقت الطعام؛ أي إن الطاولة تشكل معادلاً موضوعياً للعائلة، في حين أنّ الخبز ينفتح علاماتياً على العادات والتقاليد الخاصة بكلّ شعب من الشعوب على حدة، فاختلاف الناس يبدأ باختلاف مشاربهم، وتجسيد هذا الاختلاف يحتاج إلى قصة، والقصة يجب أن تسرد حتى تعرف وتفهم بوصفها انعكاساً لثقافة هذا الشعب أو ذاك، الأمر الذي يعني أن العنوان يتسق معنوياً مع المقولة الشعبية، ليكون التساؤل هنا هو هل جعل الكاتب هذه المقولة الشعبية في بؤرة المركز للانعتاق أم للاتساق؟ تأكيداً لهذه الصورة أم نقضاً وتعريةً لها؟، وماذا عن ثقافته هل بقي على اتصال معها أم إنه انفصل عنها وتمرّد عليها؟ قبل الإجابة عن هذه الأسئلة لا بدّ من فهم كيفية تكوّن دلالة هذه المقولة في الذاكرة الجمعية التي تتخذها شعاراً يعبر عن كلّ رجل لا يجسد شخصية "سي السّيد"؛ لأنّ من العبث القول: إن اختيار اسم ميلاد من دون غيره من الأسماء كان مصادفة؛ لأنّ أي اسم آخر يصلح في موضعه "عيلة وخالها أحمد، محمد، أسامة..." إذن لماذا ميلاد؟ على المستوى اللغوي يعبر ميلاد عن وقت الولادة؛ أي الطفل الصغير، والطفل جاهل لا يعي شيئاً ولا يدركه، وهو مطمئن دوماً، وهذا ما تعبر عنه كلمة (خالها*) أيضاً. أما على المستوى الدلالي، فميلاد يطلق على الذكر والأنثى وفي ذلك تهجين؛ أي الإنسان الذي يكون ذكراً وله تصرفات أنثى والعكس بالعكس، وهذا ما يؤكده سيمياء الغلاف.

لنعد الآن إلى السؤال الذي طرحناه آنفاً، في الواقع حاول الكاتب الانعتاق من ثقافته والتمرد عليها عبر ما حملته غرّة الرّواية من تبديل وضعي سطحي في ثنائية المركز/ والهامش في جعل الرجل (ميلاد) يقوم بأعمال المنزل، والمرأة زينب تقوم بالأعمال الخارجيّة والإنفاق على المنزل وفي ذلك تبدّل وضعي في النسق السائد، يقول الكاتب: "عند السادسة والنصف أوقظ زينب لتناول فطورها، أحياناً أكون قد جهزت لها ملابسها منذ الليلة الماضية، وفي أحيان أخرى، أجهز الملابس وأكويها في أولى ساعات الصباح قبل إيقاظها".([19]) وهذا التبدّل لم يقف عند حدّ العمل في المنزل وخارجه، إنما تخطّاه إلى اختيار طبيعة الأحاديث بين الزوجين، يقول: "إنها نقيض زينب، زينب لم تحب كثيراً قصصي عن الكوشة وعن أبي، كان حديثي معها يدور في الغالب حول مشاكلها في العمل، أو حول الآخرين، كأن نتحدث عمّا فعلته جارتنا لتغضب زوجها الذي يعلو صوته حديقة البيت كغول، ولكني لا أتذكر أننا تحدثنا عني لوقت طويل. كانت هي المركز، وكانت حياتي تدور حولها".([20])

من المعروف أن الرجل عادة من يتخيّر طبيعة الأحاديث، وهو الذي يتحدث عن مشكلاته، وهو الذي يستيقظ على رائحة الطعام، والأمور الأخرى التي تكون مجهّزة، ليخرج إلى العمل بعكس ما يصور لنا صوت الكاتب "ميلاد" الذي يحملنا على التساؤل عن المقصد من وضع هذه المشاهد، وهل لها أي غاية يترتب عليها تغيّر في سير أحداث الرواية؟ أعتقد أن أيّ قارئ متعجّل سيكون جوابه حالة من التبديل في جعل الرجل يعيش حياة المرأة، والمرأة تعيش حياة الرجل ومن ثم يكون الانقلاب على المركز، لكن السؤال هو هل هامشية المرأة ناتجة فقط بسبب أعمال المنزل؟ الجواب بالقطع لا؛ لأنّ المرأة سعت إلى محو النظرة الدونية بوصفها مفهوماً شبقياً وهذا ما لم تقدمه الرواية، إنما عملت على تعزيزه؛ لذا نقول: إن أي قراءة متأنية تؤكد مفهوم التهجين الذي تحدثنا عنه سابقاً؛ أي إن الكاتب لم يعمل على الانعتاق الثقافي، إنما شرع إلى الاتساق الثقافي المسيء ليس للمرأة فقط، إنما للمجتمع الذي ينتمي إليه، وفي هذا جواب لمن يقول: إن الكاتب كان همّه التصوير والتجسيد من أجل إظهار العيوب، ومن ثم لا أعتقد أن المجتمع الليبي يكتنف كل هذا القبح والدونية التي عملت الرواية على تصويرها (كره، كذب، نفاق، غشّ، وخيانة، وكسل)، يقول: "سرني أني أعيش ضمن شعب كسول في العموم"([21]). لا أظنّ أن الشعب الكسول يمكن أن ينمو أو ينشأ فيه مبدعون، أو يكون لهم شأن في صناعة النفط وغيرها، لهذا نقول: إنه اتّساق ثقافي مسيء؛ بمعنى أنّ الكاتب عمل على تأكيد نسق ثقافة مزمار الحي لا يطرب، أو زامر الحي لا يطرب، وهي مقولة شعبية تعبر عن أناس دأبوا على ذمّ كل ما في مجتمعاتهم والتقليل من شأنه، ومدح كل ما هو خارج هذه المجتمعات وتعظيمه، وإن كان أقل مما يحيط بهم، وما يبدد الشكّ باليقين على ذلك أن الكاتب جعل المستضيف (بالكسر) لميلاد وزينب عند سفرهم إلى تونس رجلاً يهودياً لطيفاً، يقول: "تخيلت ردّ فعل أمي إذا ما أخبرتها أنني أكلت أكل يهودي وبتّ عنده لا شكّ أنها ستجن. أرغمني لطف الرجل على قبول عرضه"([22]).

لا أظنّ أن هناك حاجة إلى طرح سؤال عن سبب جعل المضيف يهودياً، وليس تونسياً عربياً؛ لأنّ النسق المضمر ينفتح _إضافة إلى تأويلات نسق ثقافة زامر الحيّ لا يطرب على احتجاج الكاتب على ما تعرض له اليهود من أحداث في ليبيا، وكأنه يرى أن ترحيلهم كان ظلماً، فهم أناس طيبون، بيد أن الشخصية التي تؤدي أدواراً محدّدة مثل "بينامين" كثيراً ما تحمل بعداً رمزياً يتخطى أطر الرواية، وينفتح على سياقاتها التاريخية، وهو تغيّر بدأ يتجسد في الحركة الإبداعية الروائية في مطلع القرن الحادي والعشرين؛ إذ عمل الكتّاب من مختلف الأقطار العربية على كسر نمطية صورة اليهودي (القاتل والطمّاع...)، وتحويلها إلى صورة مناقضة مثلما يصور كاتب الرواية التي نحن بصدد معالجتها، ولربما يرجع السبب في هذه التحولات إلى ميل الكتاب العرب إلى السلام من منظور إنساني يتجاوزون به النظرة الأيديولوجية([23])، انطلاقاً من الفكرة القائلة ليس كلّ يهودي صهيونياً، أو إسرائيلياً؛ فاليهودية إحدى الديانات السماوية الثلاث، في حين أن الإسرائيلي كلمة تستعمل نسبة إلى شخص يدعى إسرائيل، والذي يقل: إنه يعقوب عليه السلام وفي ذلك إجماع شبه كامل، أما الصهيونية فهو تنظيم سياسي اتخذ من الدين حجّة من أجل احتلال الأراضي وسفك الدماء([24])؛ لذا نقول: إن الكاتب عمل على الاتساق مع الثقافة عبر عنوان روايته، أما المرأة فقد حاكت الرواية حولها لعبة تهميش المهمش، والتمركز حول المركز، وهذا ما سنتوقف عنه في الصفحات الآتية.

_ مركزية المرأة ونسق الهامش.

كثيرة هي الأعمال التي تولي تمفصلات حياة المرأة ورغباتها اهتماماً كبيراً، رافعةً شعارات الانتصار لها، بوصفها كياناً متكاملاً لا يحمل علامات النقص التي تجعله في مرتبة ثانوية في حياة المجتمع والأفراد الذين يهيمنون على علائق الناس، إلا إنّ هذه الشعارات والانتصارات لا تعدو عن أن تكون أضواء ساطعة تحجب عن الأبصار الحقيقة التي تنطوي خلف بنيات النصوص بوعي من كاتبها أو من دون وعي منه، فتتشكل صور من المدح الذي يراد به الذم أو يضمر فيه، أو دفاع عن حقوق مضطهدة (بالفتح)، يراد بها اضطهاد أكبر أو يضمر ذلك؛ لأنّ "منطق الفحولة يفرض أن الأنا تستثمر الآخرين لخدمتها ومساعدتها على أداء مهمتها، وترفض أن تتبادل هذا الدور مع أحد في أنانية فاضحة"([25])، فتكون المرأة بعد أعوام من ممارسات الوأد والتهميش منصة جذب للقراء والشهرة من دون مخالفة الأبوية ونسقها الذكوري في تأكيد فكرة أنّ المرأة لم تخلق إلا لتنقاد، وأنها لا تصلح إلا لتشبع رغبات الرجل، فهي على سبيل المثال لا تجيد قيادة السيارة، ولا يمكن أن تتعلم وإنْ حاولت بحسب رؤية الكاتب الذي من المفترض أنه يصوّر أو ينتقد أو يعري اضطهاد المرأة في المجتمع الليبي، أو يقوم على فكرة تحطيم المركزية بجعل الهامش مركزاً، يقول ميلاد: "أدع محرّك السيارة يسخن، بينما أشعل سيجارة الصباح، مترقباً خروج زينب التي للأسف لم تتمكن يوماً من تعلم القيادة".([26])

ليكون السؤال هنا أين الصعوبة في تعلم القيادة، بل أين المشكلة في جعل المرأة تقود سيارة؟ هذان السؤالان لا يحتاجان إلى إجابة، إنما إلى سؤال يؤطرهما لماذا أعلن الكاتب عن عجز الأنثى "زينب" تعلم القيادة، وهي التي تؤدي دوراً رمزياً في تهشيم الذكورية ومواجهة العادات والتقاليد، يقول الكاتب واصفاً لها: "لقد أخبرتك أنّ زينب كانت شبه محافظة، شبه متحررة".([27]) تتجلى الإجابة بالكشف عن فكرة إرضاء المجتمع، وتأكيد النظرة الاجتماعيّة الدونية للمرأة التي تضمر تثبيتاً لنسقية نقص عقل المرأة ليس فقط في عدم القدرة على التعلم، وإنما في كرهها للتعلم، تقول زينب: "لا أريد أن أنهي دراستي، لم أحب الطب يوماً"([28]).

هنا نلاحظ لعبة الأنساق المضمرة في جعل الظالم مظلوماً؛ فعلى الرغم من وصول "زينب" إلى كلية الطب، فإنها لا ترغب في إكمال الدراسة، وكأنّها أرغمت ليس على اختيار "الطب"، وإنما على الدراسة بصورة عامة، وفي ذلك قتل للحقيقة، فمن المعروف أن كثيراً من المجتمعات ترغم الفتيات على ترك الدراسة منذ نعومة أظافرهن تحت ذريعة العار التي يؤكدها الكاتب في الصفحة ذاتها، مسوّغاً للثقافة الأبوية نظرتها، وإن كلّ ما يُنسب إليها ظلم ولا صحة له على أساس أن المرأة هي التي لا تحب التعلّم، وإذا أرادت فهي لا تقدر على ذلك، هذا على المستوى التعليمي للمرأة، فكيف رسم الكاتب صورة المرأة على مستوى القوة والتمرّد، بوصفها استثناء، هل تمكن من التنازل عن إرثه الذكوري أم إن ثقافة النسق كانت تنسج صورتها في الغياب؟، يقول ميلاد واصفاً أخته صالحة "تناولنا الفنجانين وخبرتني بأن عمي قد جاء بحثا عني إلا أنها طردته، كيف تستطيعين فعل ذلك معه؟ إن عمّك لا يكبرني إلا بسنوات خمس، كنت أجري خلفه ونحن أطفال، فيختبئ خلف أبي. كان جباباً ولا يزال كذلك، كانت تحدثني عن علاقتها به، وكيف استطاعت أن تفرض شخصيتها القوية، من النادر وجود مثل هذا النموذج الأنثوي في البلاد"([29]).

يعلن الكاتب على لسان ميلاد أن هذه المرأة المثالية "صالحة" هي نموذج يجب الاحتذاء به، لكن ما إن نتقدم في القراءة بعد ست عشرة صفحة حتى يتحطم أو يحطم الكاتب هذا النموذج الأنثوي الذي لا يدرك من قوته إلا الصراخ من دون فعل، وذلك عبر جعل "صالحة" تجسد النسق السائد في المجتمع، والفكرة المهيمنة بأن الفتاة لا همّ لها سوى الزواج ولا شيء تخاف منه سوى العنوسة، يقول الكاتب: "بعد ذلك حدثتني عن المرّة الوحيدة التي حاولت فيها استعمال السحر. كانت قد شارفت على بلوغ سن اليأس من الزواج، إلصاق المجتمع على جبهتها ورقة عانس"([30]).

لا أعتقد أنّ المشكلة الكبرى تكمن في جعل صالحة تستعمل السّحر من أجل الزواج والخوف من العنوسة، إذ إنّها صورة ترسم، وهي موجودة حقيقة في المجتمعات كلّها، إنما تبدأ المشكلة من التناقض الذي رسمه الكاتب في جعل الشخصية الأنثوية مثالاً، ومن ثمّ تحطيمه عبر جعل صالحة تبحث عن الزواج بأي طريقة، وهي المرأة القوة أو النموذج الأنثوي كما يسميه الكاتب، وهنا لا بدّ من طرح سؤال عن رؤية الكاتب للمرأة القوية إذا كان هذا النموذج القوي في نظره فكيف يكون الضعيف؟ إن الكاتب يعمل على إضمار نسق نقيض لنسقه الظاهر عبر تأكيد صورة نقص المرأة وعدم اكتمالها من دون الرجل؛ لأنَ المرأة في رؤية الكاتب المنعكسة عن رؤية الثقافة الأبوية مهما كانت قوية لا بدّ أن تنعكس حالتها عندما يصل الأمر إلى حدود الرجل "الزواج" فتصير المرأة الضعيفة والقوية عند هذه الحدود سيّان.

وهنا تكمن الإجابة عن السؤال الذي طرحناه في بداية هذه القراءة عن تنازل الكاتب عن إرثه الذكوري، فجاء الجواب سلبياً؛ لأنه لم يتنازل عن إرثه الذكوري، بل عمل على تجسيده بوعي أو من دون وعي بأقوى صوره عبر تحطيم المرأة ذهنياً واجتماعياً، فكيف كانت نظرته إلى جسدها هل اكتفى بالبعد الشبقي أم أنّه تمكن من تحميله أبعاداً فكرية؟.

_ المرأة مفهوم شبقيّ أم بعد فكريّ

عانت المرأة على مرّ العصور آلاماً كثيرة بسبب جسدها، وفُرضت عليها أساليب الغياب كلّها؛ لأنّها تبعاً لنظرة الفحولة تجسد الفتنة الاجتماعية، فأيّ حضور أنثوي يعني الإغراء والإغواء، فالثقافة بصورة عامة، والأبوية، على وجه الخصوص، ألصقت الصفة الشبقية بها، وأطرت دورها الحياتي بالإمتاع، فلا دور لها سوى إمتاع الآخر الرجل التي خلقت لأجل إمتاعه وتلبية رغباته، والعيش وفق "الدور الذي اصطنعه لها الرجل لا تحيد عنه، وتقدم له من التبرير ما وضعه الرجل نفسه من تبرير"([31])، ولم تُنسج هذه الصورة ويُسعى إلى تخليدها إلا من أجل إبقاء المرأة في موضع الهامش والتهميش، وإبقائها خلف الرجل حتى عند المديح والتعظيم يُقال: "وراء كلّ رجل عظيم امرأة عظيمة"، والسؤال الذي يطرح هنا ليس عن سبب جعل المرأة في خلف الرجل، إنما عن الرجال الذين لا يكونون عظاماً هل سبب انتفاء صفة العظمة عنهم هي المرأة؟ والرجال العظماء الذين لا تكون في حياتهم نساء ما سرّ عظمتهم؟ وماذا نقول عن النساء العظيمات اللواتي صنعن تاريخاً مجيداً؟ أسئلة تحوم في الأفق من دون أن يقبض على إجابة عنها؛ لأنّ النسق الثقافي جعلها مسلّمات لا يخطر في بال المرء التفكير فها، والسؤال عن الغاية من هذه المقولات السائدة التي تُنتج اتّفاقاً شبه كلّي بين أفراد المجتمع أن لا قيمة لوجود المرأة من دون الإمتاع. الإمتاع الذي جعل منها في موضوع مقارنة بالحيوات والجمادات، مثلما قارن الكاتب على لسان ميلاد بين مريم وزينب، وبين السيارة الحديثة والقديمة، يقول: "وأحببت قيادتي لها حتى تحولت المقارنة بين السيارات إلى مقارنة خبيثة بين زينب والمدام، زينب لا تكترث لقصصي المملّة، المدام تنصت باهتمام، وتتحمّس في إضفاء حبّها للتفاصيل التي أزرعها في القصة. زينب لم تهتم يوماً بأي مساحيق الغسيل أفضل، المدام تبدو مهتمة جدّاً بمعرفة ذلك، رغم السنين التي قضتها كملكة في بيتها. زينب أهملت جسدها حتّى صارت تذبل كلّ يوم بأسرع ممّا كان في اليوم الذي قبله، المدام ورغم أنّها تكبر زينب قليلاً كانت تعتني بجسدها الذي يتّقد جاذبية مع تقدمها في السن"([32]).

حملت الصورة مقارنة بين ثلاثة أشياء ترتبط برأس على شكل هرميّ هو القصة كلّها؛ أولاً الإنصات، ثانياً مساحيق الغسيل، ثالثاً الجسد. أما الرابط الجامع بين هذه الأشياء الإمتاع الوظيفة التي كثيراً ما تؤكدها النظرتان: الاجتماعيّة والثقافيّة، وهما نظرتان تربطان ارتفاع مرتبة المرأة أو هبوطها بمدى قدرتها على إمتاع الرجل وتلبية رغباته أو بعبارة أخرى بمدى امتلاكها روح العبودية التي تجعلها تنصت لأحاديث مملّة، وتبدي إعجابها بها، وحبها لها، وإلا كانت أشبه بالسيارة المهترئة التي لا نفع يُرتجى منها، لكن لماذا كثيراً ما تقارن المرأة بالسيارة من دون غيرها من الآلات؟ تُقيم السيارات ببضع صفات يحكمها التناقض سرعة/ بطء، حديثة/ قديمة، جميلة/ قبيحة، وهي الصفات ذاتها التي تُنعت بها المرأة، فالحديثة/ القديمة يقابلها الصغيرة/ الكبيرة، الجمال/ القبح يكون، فيهما تطابق تمام، لكن ماذا عن السرعة/ البطء هنا يحمل التقابل قابلية الاستجابة لرغبات السائق "الرجل" والمنفذ "المرأة" التي لا بدّ لها من أن تتجرّد من إنسانيتها لتصبح جماداً يعمل من دون اعتراض؛ أي إنّ المرأة تحظى بالرضا كلّما انصاعت لمتطلبات عصرها، وأهواء ثقافته الذكورية التي تطلب منها على الدوام التزام صفة العبودية المطلقة نافية عن نفسها صفة الإنسان؛ لأنها في نظر الفحولة جماد أو حيوان لا ترفض أيّ يد تُطعمها أو ترغب في التمتع بها في فكر اجتماعي قاتم يزيده الكاتب سواداً واستحقاراً للمرأة عبر دعوة الرجال إلى عدم الثقة بالنساء؛ لأنّ الخيانة ستكون نهاية هذا الرجل المظلوم، يأتي مشهد خيانة المرأة الظالمة على صورة استباق في بداية الرواية، يقول ميلاد: "هي تعرف أنني لن أشكّ فيها أبداً ولهذا، من الممكن أن تخونني بسهولة دون أن أدرك"([33]).، ثم يتحقق الأمر في نهاية الرواية، يقول ميلاد: "ينزل الرجل من السيارة مجدّداً، حاملاً أكياس المؤونة، ثم يفتح الباب لزينب، يقطعان الطريق ليدخلا باب العمارة. مرّت ذكرى دخولها قبلي إلى العمارة ذاتها ثم تلويحها بالمونتادي على النافذة ودخولي الشقة عبر ذاك الباب بخرز العين المعلّقة عليه، أدخل العمارة، أصعد الدرج داعياً الله أن يكون ما رأيته مجرّد أضغاث أحلام تبعتُ سرابها. أجهد من صعودي ولكن أخيراً أقف أمام الباب، الشقة التي لم يدخلها أحد من بعد ما حدث، أسمع أصوات رجل وامرأة داخلها، أدمع"([34]).

المشكلة في هذه المشهدية ليست فقد في إيصال رسالة بأنّ زينب المرأة خائنة رغم الحب والثقة التي منحها لها زوجها "ميلاد"، والتي كان من المفترض بحسب سير أحداث الرواية أنها تحبه، ولكن الكاتب ابن ثقافته البار الذي آمن منذ صغره بأنّ النساء "خائنات ولو عبدوك"، إنما تكمل المشكلة في نقل بؤرة تعاطف القارئ من زينب إلى ميلاد الذي يعيد إنتاج فكرة الوأد باتّفاق ومباركة من شخوص الرواية وقرائها؛ فلم يترك الكاتب سبباً واحداً يحمل زينب على خيانة ميلاد، فهو الذي يحبها ويحترمها ويهتم بها، وهو الوفي الذي لا يدعو فرصة لإسعاد زينب من دون أن يفعلها؛ لذا استحقت الذبح في صورة يرسمها الكاتب انتقاماً للرجل المظلوم والرجولة، يقول: "جريت نحوها ممسكاً بالموسى، احتضنتها، مرّرت الموسى في رقبتها، انبثقت روحها خارجة، وضعت رأسها على جسدي وهمست في أذني كلمتين، تلطخ المئزر والسكين، هدأت"([35]).

هذه الصورة هي التي تبدد كره القارئ لـ "زينب"؛ لأنه لا يبصر الحقيقة التي تضمر اختلافاً كبيراً للظاهر في تثبيت فكرة الغياب بأن المرأة لا بدّ أن تبقى في غيابها المنزلي، وتبقى محطّ شكّ، ولا تمنح الثقة؛ لأنها الفتنة هذا ما أراد الكاتب تمريره، فهو لا يرى في المرأة إلا بعداً شبقياً لا يجيد إلا الإغواء والفتنة، متعالقاً في ذلك بفكرة الخطيئة الأولى التي لا يزال أحفاد آدم إلى يومنا هذا يعتقدون أن المرأة هي سبب إغواء جدهم، وعصيانه الرب الذي طرده من فردوسه([36])، وهنا يبقى سؤال واحد عن سبب استخدام الكاتب تقنية الاسترجاع في مشهد اكتشاف خيانة زينب "ليدخلا باب العمارة. مرّت ذكرى دخولها قبلي إلى العمارة ذاتها" هل من أجل المقارنة بين الماضي والحاضر فقط؟ إذا كان الجواب بالإيجاب يكون الأمر طبيعياً؛ لأنّ من الطبيعي لأي شخص كانت له ذكريات جميلة في مكان ما، أن يسترجعها بمجرد زيارته بفعل سلطة المكان الذي يحرك الزمان، مشكلاً تزامناً بين أنا ميلاد في الماضي والحاضر، لكن ماذا إذا كان الجواب بالنفي؟ عندها نكون أمام نسق مضمر يعريه الحدث الدائري؛ فـ "زينب" كانت في أيام الشّباب تدخل مع ميلاد إلى البيت وحدهما، وبعد أن تقدمت بالعمر أصبحت تدخل إلى البيت نفسه مع رجل آخر، وهذا يعني أن الكاتب يضمر صورة نسقية تحكم على من اعتاد الرذيلة لا بدّ أن يستمر بها، فالحب رذيلة في رؤية الكاتب التي تتمخض عن الرؤية الثقافية للمجتمعات على اختلافها في جعل الحب رذيلة كبرى، والكره فضيلة كبرى، ولا بدّ لأي فتاة أحبت قبل الزوج أن تخون، وإن كان الزوج هو المحبوب الذي عشقته يوماً؛ لذا يمكن القول: إن الرواية حملت نسقين في تصوير المرأة؛ الظاهر الذي يدافع عن المرأة وحقوقها، وينقلها إلى المركز، والمضمر الذي يعمق هوة التهميش، معززاً نظرة المجتمع الدونية للمرأة.

إذن جسدت الرواية صورة نسقية عن المرأة، وحملت القارئ على كرهها، فلا بدّ من التساؤل هنا كيف جسدت الرواية صورة الرجل؟ وهل بقي المركز الذي يدور حوله كلّ شيء ولأجله، أم أنّها قدمت صورة مختلفة؟ أسئلة سيسعى البحث إلى الإجابة عنها فما تبقى من صفحات.

_ عبودية الرجل ونسق المركز

منذ قرون طويلة ظلّ الرجل يحتل عرش المركز لنفسه نافياً عن الآخر "المرأة" صفة الاستقلال وجاعلاً منها جزءاً من نفسه يعبّر عنها كيفما يشاء وبالطريقة التي يشاء إلى أن انطلقت أصوات نسوية تطالب بإسقاط أحادية المركز، ومحو صفة الهامش عن المرأة، وكان اللافت أن هذه الأصوات لم تكن أصواتاً نسائية بشكل كامل، وإنما وجدت أصوات ذكورية آمنت باستقلال المرأة، ودعت إلى إعادة حقوقها المسلوبة والنظر إليها باحترام، ونفي مبدأ القوة في السيطرة على الآخر "المرأة"، وتأطير وجودها بما يتناسب مع احتياجات الرجل عبر إبداع أعمال تهمش الرجل، وتدمر إمبراطوريته التي يخاف عليها، لكن السؤال هنا هل جميع الأصوات التي نادت بإنصاف المرأة تمكّنت فعلياً من الانتصار على نسق الفحولة التي نشأت وترعرعت بين ثقافته الذكورية والأفكار المتمخضة عنها؟ وهل كل قالب فني أظهر دفاعاً عن حقوق المرأة كان لزاماً على مضمره أن يكون كذلك؟ وهل من السهل على المبدع أن يتمرد على نفسه قبل أن يتمرد على ثقافته؟ وكيف للقراء عند العثور على نسق مضمر أن يحكموا جازمين أنه بوعي من كاتبه أو من دون وعي منه؟ إن الإجابة عن هذه الأسئلة تكون بتفكيك مشهد الحوار بين العبسي وميلاد حول ثقافة ضرب المرأة، يقول الكاتب: "هل يحتاج الرجل منّا إلى دليل أو سبب ليضرب زوجته؟ قال لي.

أعتقد ذلك؛

أنت أحمق وغبي، لا يحتاج إلى دليل لتضرب زوجتك، أنا أحياناً أضرب أخواتي فقط للتسلية وإبعاد شبح الكساد عني يقول لي"([37]).

لا بدّ قبل الولوج إلى تفكيك بنيات هذا المشهد الحواري من طرح سؤال مركزي يكون مدخلاً لحل عقدة الأسئلة السابقة، ويتحدّد بـ لماذا لا يكون هذا المشهد نقضاً أو تعرية للثقافة الأبوية؛ أي إن الكاتب يعري ويحتج على ما تمرّ به المرأة من أذى جسدي ونفسي، وبهذا يكون قد نجح في تحطيم قدسية الثقافة الذكورية، إنّ الإجابة تتمظهر في فهم تركيب البنى اللغوية والدلالية للرواية.

ينشأ المتخيل المروي من الإطار العام حكاية "ميلاد"، بوصفه شخصية ساردة محورية والقصص الأخرى "زينب، أخوات ميلاد، المدام مريم" التي تدور في فلكها، وتُروى من أجلها ولإكمالها واكتمالها، بوصفها إطاراً صغيراً مؤطراً يرتبط علاماتياً بالإطار العام "ميلاد"؛ أي إن فضاء الرواية يتحرك في شقين: كبير ذكوري وصغير أنثوي مكمل لهذا الفضاء الذكوري الطاغي على سير الأحداث كلّها، الأمر الذي يعني أن المركزية للرجل والأنثى هامش لم توجد إلا من أجل أن تكمل القصة الذكورية وأطوارها كلّها، وفي ذلك إحياء وتثبيت لنسق الفحولة، لكن هل اصطنعه الكاتب بوعي منه؟ يتفق جميع من يشتغل على الرواية، والنقد الأدبي والثقافي أن الروائي لا يمكن أن يشكّل إطار روايته أو أطرها من دون تفكير عميق مسبق ووعي تام، والوعي هنا لا يراد به القصد أو المقصدية؛ لأنّ الكاتب منذ الأفكار الأولى لكتابة الرواية وغيرها يستند إلى مخبوئه الثقافي؛ لذا قلنا إنه من الصعب التمرد على الثقافة والأصعب منه التمرد على الذات التي اعتادت وسلّمت لهذه الثقافة أو تلك، وهذا الذي جعل الكاتب لا يرى مشكلة في إيراد مشهد يذم النساء من منظور ذكوري، لكن بلسان نساء يقول الكاتب: "إنها امرأة لطيفة، قلتُ لزينب نعم إنها لطيفة، ولكن يبدو أنك لا تعرف النساء تعاود جملتها المفضلة في انتقاد النساء الأخريات. أفكر في الجملة، فأخاف من المدام"([38]).

ولم يكن هذا المشهد الذي نتوقف فيه عند ذم النساء لنساء أخرى إلا صراعاً على الرجل المركز، ولأنّ الصراعات عادة لا تحدث إلا من أجل المركز الذي يهب الحياة لمن يحصل على الرضا، ولقد كان هذا تأكيداً آخر على حفاظ الكاتب على مرتبة الرجل الواقع في أعلى الهرم، فنساء الرواية جميعهن يسعين إلى إرضائه والوصل إليه، بوصفه مصدراً الاكتساب النساء قيمتهن من قيمة الذكر، أما إذا عدنا إلى مشهد ثقافة ضرب النساء فسنعلم أنّها مسلّمة، بوصفها فكرة في اللا وعي الجمعي والثقافي الذي جعل الكاتب يضمر عواقب الثقة بالنساء؛ هذه الثقة التي لم تحملهنّ على الإخلاص، إنما على الخيانة، وهذا ما جعله يرى من الضرب الطريقة المثلى لإخضاع المرأة، ويرى أنّ الذي لا يضرب المرأة ستجبره على ذاك؛ لأنها لا تتعلم بحسب وصف الكاتب، يقول: "مرتين ضربت فيها امرأة خلال حياة، الأولى كما أخبرتك عندما عدت من العسكرية لأسرح شعر أختي الصغرى، والمرأة الثانية بعد أن احتدام النقاش بيني وبين زينب"([39]).

طبعاً نحن نتحدث عن الرجل "ميلاد" الذي يرفض ضرب المرأة، لكن هذا لم يدم طويلاً، أو إنه نوع من الدعاية جعله الكاتب في بداية أحداث الرواية. أما النهاية، فقد جعل مشهد الضرب بل الجلد مقدمة لمشهد الوأد يقول: "اشتحححح فعلتها، جلدة فصرخة، جلدة، آه، جلدة، تقضم شفتيها لتتحمل الألم وتتحكّم فيه، أياد أخرى تساعدني على فعلها، يد أبي، يد المادونّا، يد العبسي، نجلّدها معاً"([40])

بهذه العقلية ينتصر الكاتب للمرأة وحقوقها، لكن ماذا عن الأيادي التي كانت تساعده؟ أليس في ذلك ذم لثقافة المجتمع؟ لا إنه اعتراف يختم به الكاتب رؤيته حول المرأة بأن الفحولة هي الطريقة الصحيحة في معاملتها وإلا كانت الخيانة هي نهاية الذي يحترم ويحب ويخلص لهذه الظالمة، إنه ضغوط نسق العنف في أعماق الكاتب وذهنه ولا وعيه تراكم عبر التاريخ والمجتمع والثقافة التي ملأت روحه بهذه السوداوية، فالعنف حضر في تمفصلات الرواية بصور مختلفة عنف اجتماعي، وعائلي، وجسدي، ونفسي وكل عنف يخلق عنفاً بسبب الخوف من الآخر([41])، ولأننا في خضم الحديث عن العنف لا بدّ من التساؤل عن الفرق بين ثقافة العنف والعنف الثقافي وأيهما حضر في الراوية؟ يمثل الأخير الطرائق التي يتم بها الإقناع بشرعية العنف وضرورته. أما ثقافة العنف، فهو ما ينطوي عليه النصّ الأدبي وغيره من مفردات دالة على العنف لا تحضر بصورة واعية في ذهنية كاتبها[42]. أما عن الحضور، فقد حضر العنف بصورته (العنف الثقافي، وثقافة العنف). ولأن المؤلفات الأدبية كما بقول بول آرون " تكتب في الحقيقة وتقرأ في داخل فضاء اجتماعي من التمثلات الذهنية واللغوية، وهي تمثلات داخل الأعمال وخارجها"[43]، نتساءل عن سرّ اختيار الكاتب شخصية الرجل "المخنث" أو الهجين، كما أطلقنا عليها في بداية هذه القراءة، من أجل إظهار حالة تغيّر سطحيّة في وضع الرجل؟ لماذا لم يكن رجلاً طبيعياً؟ من أجل الإجابة عن هذه السؤال لا بدّ من العودة إلى فكرة ميلاد "الولد"، فالنسق المضمر أنتج لوحة تحذر من عواقب عدم اتباع خطوات السلطة الأبوية؛ لأنّ الذي لا يتبعها سيكون بمنزلة الولد الباحث عن الحقيقة التي سوف تتجلى له في نهاية بحثه بأن النساء لا بد أن يبقينّ في وأد ثقافي، بوصفه معادلاً موضوعياً للوأد الجسدي الذي قدّمه الكاتب أو عمل على إعادة إنتاجه.

لهذا أريد للرجل أن يكون ظاهرياً في موقع الهامش من دون أن يمس موقع الفحولة المركزي على مستوى المضمر؛ لأنّ المرأة لم تسعَ إلى التخلص من السلطة الأبوية رغبةً في التخلص من الأعمال المنزلية، أو من أجل جعل الرجل هو الذي يعمل في المنزل، إنما كانت تطالب على الدوام بالتوقف عن النظر إليها، بوصفها مفهوماً شبقياً بحتاً لا تملك أي تطلعات فكرية، ولا تملك المشاعر والإرادة، إنما النظر إليها بوصفها شريكة مع الرجل في الحياة بالحقوق والواجبات، وهذا ما لم تقدّمه الرواية، بل حرصت على إيلاء شبقية جسد المرأة اهتماماً كبيراً، بوصفها مومساً غير مرة، معبرةً عن أنّ المرأة لا تملك إلا هذا الجسد، ليُتحدث عنه، وهذا ما تسعى الدراسات النسوية إلى تغييره.

الخاتمة

تستأثر الدراسات الثقافية بجعل الغياب حضوراً والحضور غياباً؛ لأنّ للنقد آليات إجرائية تتساءل عن ميتافيزيقا النصوص، والرسالة التي ينطوي عليها كلّ نص عبر ربطه بسياقاته المرجعية التي تنفتح على ثقافة الكاتب المستمدة من البيئة الاجتماعية الثقافية التي نشأ فيها؛ لذا نوجز القول في الحالة الثقافية المنطوية في (رواية خبز على طاولة الخال) ميلاد بالآتي:

- جسدت الرواية نسقين: ظاهراً ينقد المجتمع الليبي الذكوري، ومضمراً يؤكد تلك الثقافة الذكورية؛ لذا لم يتمكن الكاتب من الانفصال عن ثقافته الذكورية؛ فقد عمل على محو الآخر المرأة فكرياً، واكتفى بالوصف الجسدي لها.

- تجلت الثقافة الأبوية بقوة في فكر الكاتب المنتج لأحداث الرواية عبر جعل الرجل مظلوماً والمرأة ظالمة؛ لذا جعل من الوأد طريقاً وحيداً للتخلص من العار الذي ترمز إليه المرأة على الدوام.

- هيمن المنظور الذكوري على معظم أحداث الرواية هذا من جانب، ومن جانب آخر جعل ميلاد صوتاً وحيداً يروي ذاتياً تارة، وموضوعياً تارة أخرى.

المصادر والمراجع

أولاً: المصادر

محمد النعاس

خبز على طاولة الخال ميلاد، ط4، السعودية، دار رشم للنشر والتوزيع، 2021

ثانياً: المراجع

- بسام قطوس. سيمياء العنوان. عمان – الأردن، وزارة الثقافة، ط1، 2001

- بول آرون وآخرون. سوسيولوجيا الأدب، ترجمة: محمد علي مقلد، بيروت_ لبنان، دار الكتاب المتحدة، 2013

- رولان بارت. المغامرة السيميولوجية، ترجمة: عبد الرحيم حزم، مراكش، دار تينمل للطباعة، 1993

- سمير الخليل. دليل مصطلحات الدراسات الثقافية والنقد الثقافي (إضاءة توثيقية للمفاهيم الثقافية المتداولة)، مراجعة وتعليق: سمير الشيخ، ط1، بيروت_ لبنان دار الكتب العلمية، 2014

- سمير الخليل، خطاب طانية. دراسات ثقافية (الجسد الأنثوي، الآخر، السرد الثقافي)، ط1، بغداد دار ضفاف للنشر، 2018

- عبد الرحمن عبد لله. النقد الثقافي في الخطاب النقدي العربي (العراق إنموذجا)، ط1، بغداد_ العراق دار الشؤون الثقافية العامة، 2013

- عبد الرزاق المصباحي. الأنساق السردية المخاتلة، بيروت_ لبنان، ط1 مؤسسة الرحاب الحديثة، 2017

- عبد الله الغذامي. النقد الثقافي (قراءة في الأنساق الثقافية العربية)، ط3، بيروت_ لبنان المركز، المغرب الثقافي العربي، الدار البيضاء، 2005

- لطيف زيتوني. معجم مصطلحات نقد الرواية، ط1، بيروت_ لبنان مكتبة لبنان ناشرون، 2002

- مجموعة من المؤلفين. معجم السرديات، إشراف: محمد القاضي، ط1، تونس دار محمد علي للنشر، 2010

- محمد الكتاني. موسوعة المصطلح في التراث العربي (الديني، والعلمي، والأدبي)، ط1، بيروت_ لبنان، المركز الثقافي العربي، المغرب الدار البيضاء، 2014.

- محمد بوعزة. سرديات ثقافية من سياسات الهوية إلى سياسات الاختلاف، ط1، الرباط، دار الأمان، 2014

- ميجان الرويلي. سعد البازعي. دليل الناقد الأدبي (إضاءة لأكثر من سبعين تياراً ومصطلحاً نقدياً معاصراً)، ط3، بيروت_ لبنان المركز الثقافي العربي، المغرب، الدرار البيضاء، 2002

- ميخائيل باختين. الملحمة والرواية، ترجمة: جمال شحيد، ط1، بيروت - لبنان كتاب الفكر العربي، 1982

ثالثاً: المجلات

- حمود، ماجد. إشكالية الأنا والآخر (نماذج روائية عراقية)، عالم المعرفة، الكويت، العدد 398، مارس، 2013

([1])ينظر: مجموعة من المؤلفين. معجم السرديات، إشراف: محمد القاضي، ط1، تونس، دار محمد علي للنشر،2010، ص 203 – 206

([2]) ينظر: ميخائيل باختين. الملحمة والرواية، ترجمة: جمال شحيد، ط1، بيروت – لبنان، كتاب الفكر العربي، 1982، ص 53

([3])ينظر: لطيف زيتوني. معجم مصطلحات نقد الرواية، ط1، بيروت – لبنان، مكتبة لبنان ناشرون، 2002، ص ص 98 – 99

([4])عبد الرحمن عبد لله. النقد الثقافي في الخطاب النقدي العربي (العراق أنموذجا)، ط1، بغداد_ العراق، دار الشؤون الثقافية العامة، 2013، ص 169

([5])ينظر: عبد الله الغذامي. النقد الثقافي (قراءة في الأنساق الثقافية العربية)، ط3، بيروت_ لبنان، المركز الثقافي العربي، المغرب، الدار البيضاء، 2005، ص74

([6])ينظر: سمير الخليل. دليل مصطلحات الدراسات الثقافية والنقد الثقافي (إضاءة توثيقية للمفاهيم الثقافية المتداولة)، بيروت_ لبنان، دار الكتب العلمية، 2014، ص 79

([8])سمير الخليل. دليل مصطلحات الدراسات الثقافية والنقد الثقافي (إضاءة توثيقية للمفاهيم الثقافية المتداولة)، ص189.

([11])محمد بوعزة. سرديات ثقافية من سياسات الهوية إلى سياسات الاختلاف، ط1، الرباط، دار الأمان، 2014، ص 31.

([14])مجموعة من المؤلفين. معجم السرديات، إشراف: محمد القاضي، ص 210

([16])ينظر: بسام قطوس. سيمياء العنوان. ط1، عمان – الأردن، وزارة الثقافة، 2001، ص ص 36 – 37

([17])رولان بارت. المغامرة السيميولوجية. ترجمة: عبد الرحيم حزم، مراكش، دار تينمل للطباعة، 1993، ص 25

([18])محمد النعاس. خبز على طاولة الخال ميلاد، ط4، السعودية دار رشم للنشر والتوزيع،2021، ص 3

* الخال هو أخو الأم، لكنه هنا يستعمل سياقياً بمعنى الذي لا يفعل شيئاً؛ أي الذي لا يعيبه فعل أولاد الأخت، فهو بمنزلة الغريب؛ لأنهم لا ينتمون بالنسب إلى عائلة الخال. ينظر: محمد الكتاني. موسوعة المصطلح في التراث العربي (الديني، والعلمي، والأدبي)، بيروت_ لبنان المركز الثقافي العربي، المغرب_ الدار البيضاء، ط1، 2014، ص 904

([19])محمد النعاس. خبز على طاولة الخال ميلاد، ص 7

([23])ينظر: ماجد حمود. إشكالية الأنا والآخر (نماذج روائية عراقية)، عالم المعرفة، الكويت، العدد 398، مارس، 2013، ص7

([24])ينظر: محمد الكتاني. موسوعة المصطلح في التراث العربي (الديني، والعلمي، والأدبي)، ص 3101

([25])عبد الرزاق المصباحي. الأنساق السردية المخاتلة، ط1، بيروت_ لبنان، مؤسسة الرحاب الحديثة،2017، ص 114

([26])محمد النعاس. خبز على طاولة الخال ميلاد، ص 8

([30]) المصدر نفسه، ص ص 250 _ 251

([31])ميجان الرويلي. سعد البازعي. دليل الناقد الأدبي (إضاءة لأكثر من سبعين تياراً ومصطلحاً نقدياً معاصراً)، ط3 بيروت_ لبنان، المركز الثقافي العربي، المغرب، الدرار البيضاء، 2002، ص 151

([32]) محمد النعاس. خبز على طاولة الخال ميلاد، ص ص 321 _ 322

([34])النعاس، محمد. خبز على طاولة الخال ميلاد، ص 335

([36])ينظر: سيمر الخليل، خطاب طانية. دراسات ثقافية (الجسد الأنثوي، الآخر، السرد الثقافي)، ط1، بغداد دار ضفاف للنشر، 2018، ص153

([37])محمد النعاس. خبز على طاولة الخال ميلاد، ص ص 274 _ 275

([38]) محمد النعاس. خبز على طاولة الخال ميلاد، ص ص 323 _ 324

([40]) محمد النعاس. خبز على طاولة الخال ميلاد، ص 340

([41]) ينظر: سمير الخليل، خطاب طانية. دراسات ثقافية (الجسد الأنثوي، الآخر، السرد الثقافي)، ص 175_ 180

([43])بول آرون وآخرون. سوسيولوجيا الأدب، ترجمة: محمد علي مقلد، بيروت_ لبنان، دار الكتاب المتحدة، 2013، ص 93