تمرين في البلاغات الثقافية من جماليات الدلالة الرمزيّة في بعض آي القرآن الكريم

فئة : مقالات

تمرين في البلاغات الثقافية

من جماليات الدلالة الرمزيّة في بعض آي القرآن الكريم

عتبة رحمانية:

روى كلّ من البخاري في جامعه الصحيح، والبيهقي في سننه، والطبري في تفسيره، واقعةَ تفسير ابن عباس -رضي الله عنهما- آياتِ سورة النصر: ﴿إذا جاء نصر الله والفتح © ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاً © فسبّح بحمد ربّك واستغفره إنّه كان توّابا ©﴾؛ حين فسّرها بأنّها "سورة نَعَتِ الرّسولَ الكريم إلى نفسه" أو كما قال "نُعيت له نفسه"؛ أي هي وحي من الله تُنبّئه يقيناً أنّ أجله حان؛ فتطلب منه أن يكثر من التّسبيح والاستغفار[1].

عتبة تاريخية:

هذه واقعة تفسيريّة مهّدت الطريق أمام المفسّرين ليأخذوا بما سيُعرف لاحقاً بالتّفسير الإشاري أو العرفاني، وهو ما يعرف في نظرية النقد المعاصرة بالتّفسير الرمزي. وقد توسّع هذا المجال المعرفيّ، وهو إن كان جزءاً من تاريخ تفسير الأديان السابقة على الإسلام ومتأصّلاً في كلّ ظاهرة دينيّة قبلاً وبعداً وقديماً وحديثاً، لكنّه في الدّين الإسلاميّ الحنيف صار أكثر حضوراً وأبعد مدى، وخاصّة مع توسّع رقعة الإسلام وتنوّع مذاهبه وتوالد طوائفه. حتّى شطّتْ بعض التّفسيرات الإشاريّة والتّأويلات الرمزيّة شطوطاً مغرقاً في الغرابة ومتجاوزاً في الابتعاد عمّا تقبله قواعد اللغة وضوابط التّفسير. ولهذا، فقد سلّم معظم المفسّرين ببيان القرآن وعمق دلالاته التأويليّة؛ لكنّهم اشترطوا لقبول هذا النّوع من التّأويل أن يكون ممّا لا تنكره قواعد اللغة ولا يتنافى مع معهود العربيّة وبيانها في التّعبير.

عتبة نقدية:

وقد توسّعت مجالات هذا التّفسير والفهم، حتّى امتدّت في العصر الحديث لتتجاوز النّص الديني ولتشتمل على كثير من الحقول المعرفيّة التي تستخدم اللغة أداة تواصل وتعبير وإنتاج؛ وخاصّة في الحقل الأدبيّ الذي جعل من الرمز، تعبيراً وتفسيراً، نشاطاً أدبيّاً إبداعياً. وتحوّل في أواخر القرن التّاسع عشر من نشاط فرديّ محدود إلى مذهب أدبيّ معروف.

وفي القرن العشرين، كذلك الأمر، تحوّل النقد الأدبي بسبب تطوّره المستمر، من حقل معرفي خاصّ إلى نظريّة أدبيّة متكاملة، وبات للنقد نظريّته التي تجاوزت كثيراً من الحقول المعرفية الإنسانيّة حتّى تربّع على عرش العلوم الإنسانيّة، وأصبح مكان الفلسفة في أيامها الخوالي.

وكان التحليل الثقافي أو تحليل الثقافة (Analysis Culture) أحدَ فروع هذه النظرية؛ إذ بزغ نجمه وعلا صوته في سبعينيات القرن العشرين مع الناقد الأمريكي غرينبلات (Greenblatt). لكنّ صوته لم يصل إلى عالمنا العربيّ، إلّا بعد مرور حوالي عشرين عاماً من ولادته وتحديداً في العقد الأخير من ذلك القرن، حين صارت حركة نقدنا العربي أكثر انفتاحاً على حركة الأدب والنقد الأمريكية بعد سقوط الشيوعية وقيام نظام القطب الواحد وتراجع الدور الأوروبي لمصلحة الهيمنة الأمريكية؛ فكان من نتائج التسليم العربي السياسي لتلك الهيمنة أن لحقت بها الحركة الثقافية العربية في التسليم والتبعية والانفتاح، وهو مع ذلك مازال في عالمنا العربي ضمن حدود المعرفة النظرية وضمن دائرة الدراسات النظرية المنهجية من دون أن يدخل ميدان النقد التحليلي والممارسة التطبيقية.

وبغضّ النظر عن الجوانب الإيجابية والسلبية التي يحملها هذا النوع من النقد القادم إلينا من نظرية النقد الغربية المعاصرة، لكنّه يمكن أن يقال فيه إنّه استجابة لتخبّط ثقافتنا المعاصرة وتلقّفها لكلّ جديد عسى أن تجد فيها حلّاً لمشاكلها وتيهانها. وكذلك يمكن أن يكون أيضاً ممارسة نقدية تفتح آفاقاً فكرية جديدة في حركة ثقافتنا العربية[2].

ولن يذهب المقال أبعد من ذلك في شرح التحليل الثقافي، ممّا تضيق به مساحة المقال، لكنه فقط سيبيّن أن التحليل الثقافي ينظر إلى النص، بوصفه مُكَوَّناً من مُكوِّنين أساسيين:

1- المكوِّن الجمالي البلاغي.

2- والمكوِّن البلاغي الثقافي (أو الجمالي الثقافي).

وهو ينطلق من أنّ الجمال البلاغي سهل المنال وقريب المآل. لكنّ الجمال الثقافي (البلاغ الثقافي) يحتاج إلى نوع خاص من الدربة والدراية بمآلاته وتاريخانيّته وفلسفته. وعليه فإنّ مهمّة هذا النوع من النقد تكمن في تحليل هذا المكوّن الأخير وتبيان جوهره.

وعليه، فثمّة كثير من النصوص الجمالية التي تحمل جوانب ثقافية أكثر جمالاً وأعمق بلاغة من البلاغة المعهودة التي نتحصّل عليها من النص الإبداعي الأدبي شعراً ونثراً. ومن هذا التوجّه الجمالي المعاصر في حركة النقد يمكن لنا أن نفهم قول أبي حيّان التوحيدي (نقلاً عن أبي سليمان المنطقيّ) حول ضروب البلاغة وتفاصيلها التي تتجاوز بلاغة الشعر والنثر المعروفة، وجاء فيه: "وقال أبو سليمان: البلاغة ضروب: فمنها بلاغة الشعر، ومنها بلاغة الخطابة، ومنها بلاغة النثر، ومنها بلاغة المثل، ومنها بلاغة العقل، ومنها بلاغة البديهة، ومنها بلاغة التأويل"[3]؛ أي يمكن لنا أن نزعم أنّ تراثنا النقدي لم تغب عنه الجماليّات غير اللغوية أو التي تقع خارج دائرة الصنعة اللغوية المعهودة، وهي ما تشير إليه الضروب البلاغيّة الثلاثة الأخيرة في نصّ فيلسوف الأدباء وأديب الفلاسفة التوحيدي؛ إذ جاء في وصفها: أنّ البلاغات الأُول تكون في وضوح معناها وقرب مأخذها وسهولة رؤيتها في ظاهر النصّ. لكنّ البلاغات غير اللغوية هي بالضّبط كما وصف: "التي تحوج لغموضها إلى التدبر والتّصفّح، (...) ويكون المقصود ملحوظاً في عرض الَّسَنن، (...) ويقع [فيها] التعجب للسامع، (...) وهي قدرة روحانيّة في جبلّة بشريّة. (...) وبهذه البلاغة يُتّسع في أسرار معاني الدين والدنيا". ويذكر أنها هي التي تنافس فيها العلماء وتجادلوا، وبها تفاضلوا، ثم يتحسّر قائلاً: "ولقد فُقدتْ هذه البلاغة لفقد الروح كلّه، وبطل الاستنباط أوّله وآخره"، ثم يؤكّد على جهة الحصر: "وجولان النفس واعتصار الفكر إنّما يكون بهذا النمط في أعماق هذا الفنّ".

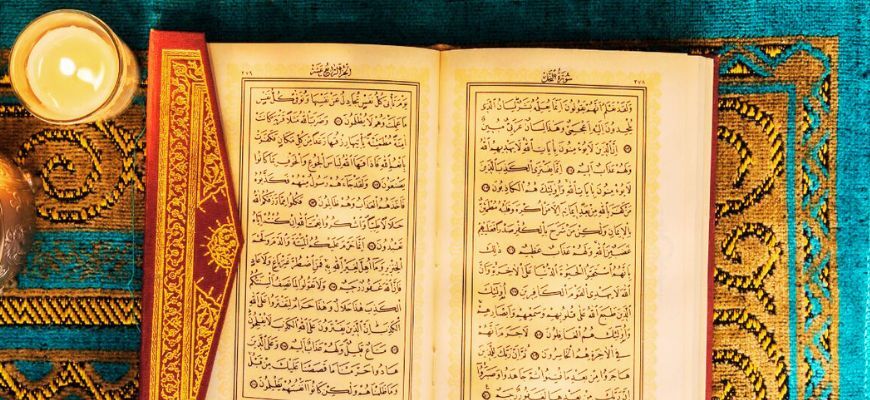

ويُعَدّ النصّ القرآنيّ الأنموذج الأمثل الذي يمكن للتحليل الثقافي أن يستثمر فيه؛ لِما فيه من دلالات رمزيّة تأويليّة تتخفّى تحت لغة النص المباشرة؛ وما هذا إلّا لأنّ ظاهر النص يجيب عن أسئلة مباشرة رهينة أسبابها، أو يحمل تشريعات فقهية وثوابت عقدية معلنة. لكنّ رمزيّة هذا النص تضمر دلالات جمالية سرمدية ما يزال بيانها يفوح عطراً وحكمة تصدران من ينبوعها ومصدرها الذي لا يفنى ولا يزول[4].

أنموذج من جماليات الثقافة القرآنية:

﴿قال ما منعكَ ألّا تسجدَ إذْ أَمرتُكَ﴾

﴿قال أنا خيرٌ منه خلقتَني من نار وخلقْتَه من طين﴾ [الأعراف، 12]

من وحي الآية/ تفسير الآية بالآية (المعاني الخالدة):

1- حتى تصير أقوى ممّن هو أقوى منك، تحتاج إلى معونة من هو أقوى منه.

2- لا تأمنْ منطقَ الحياة، فكونُك الأفضل لا يعني أنّك لن تسجد لمن هو دونك.

3- لا يوجد كائنٌ في الوجود لا يظنّ أنّه على صواب في مذهبه وصراعه؛ فحتّى الشيطان الرجيم يعتقد أنّه على صواب ولو كان خصمه الله جلّ في علاه.

4- الصدق في الموقف أو الرأي لا يعني الحقيقة.

5- منطق الحياة يختلف عن منطق الكون الأكبر، فلا تركن إليه بالمطلق...

6- لا تُسلِّم بالملفوظ، وخذ بالسياق: [ما منعك ألّا تسجد؟]

ألّا تسجد: أن حرف مصدري+ لا تسجد = مصدر مؤوّل بكونك غير ساجد (عدم السجود)

منعك + عدم السجود= سجود؛ فالتحليل اللغوي ودلالته هنا كأنه يتساءل مستغرباً سجوده. لكنّ السياق يدلّ على خلاف ذلك والعكس منه؛ فالسؤال هو سؤال الحكيم العارف عن سبب عدم السجود.

7- إذا وُجِدتَ في سياق ولم تغيّر من معناه، فأنت كزيادة الحرف الزائد على السياق: [ألّا= أنْ+ لا زائدة].

8- حتى تسبق من هو أسرع منك تحتاج إلى شيء من اللامنطقي، وأن تتغلّبَ على عقلك أوّلاً.

9- قربُك من الله وحدَه لا يعني أنّك الأفضل ولا يعني أنّك مؤمن؛ "فالدين المعاملة": (الشيطان كان سلطان العابدين وكفر؛ لأنّه فهم أنّ السجود لله يعني عدم الاعتراف بغيره ويبيح له ازدراء خَلْقه).

10- "الكِبر يمحق الإيمان"

11- كرمُ أصلكَ وعلوّ منشئك بهرج زائل لا يصمد أمام الملمّات ولا يغني عنك شيئاً.

12- إذا أخفقت فالحياة قد تهبك الفرصة مرتين: (إبليس لم يسجد في المرة الأولى، فأُعطي الفرصة بالسؤال مرّة ثانية).

13- منطقنا في الكلام قد ينجينا حين تتوه أفعالُنا: (فإبليس كانت أبواب النجاة ماتزال مفتوحة أمامه لو أحسن الردّ).

14- الحوار أساس المخاصمة. ولا يحقّ لكائن أن يحاسب أحداً قبل أن يسمع منه: (فهذا ربّ الكائنات لم يحاسب حتّى حاور الجاني وسمع ردّه).

15- المنتصر يُكتب مؤمناً، والمنهزم يُكتب كافراً.

16- التحولات الكبرى تحتاج إلى الغيّبيّات.

هذه بعض إشارات من آية من أي الذكر الحكيم؛ إذ جاء نصها البياني(البلاغي) وخطابها المعلن يحمل دلالات الحساب والتحقيق والتعنيف والجبروت. لولا أنّها آية تحمل تحت المعلن من الخطاب والبيان خطاباً وبياناً آخرين (أي بلاغة أخرى) تفوح منهما نسائم الرحمة والحكمة التي لا يُحيط بها إلا عالم الغيوب؛ وإنّما هذه بعض أطرافها.

هذا جانب من جوانب ثقافة النصّ القرآني الحِكميّة أو الجمالية الإشارية التي يمكن للتحليل الثقافي بضروبه البلاغيّة غير اللغويّة أن يحرث فيها ويستثمر في غيابات دلالاتها، بما هُيّئ لهذا النقد من أدوات وأليّات وبما هيّئ في هذا الكتاب من الإشارات الرحمانية المبهرة؛ حيث يتعانق في فضائه الرحب البيانُ وعلمه والوحيُ وتدبّره والهديُ وتنسّمه والواقعُ ونقده.

هذا الفضاء الذي لا يحتاج المتمعّن فيه إلى أن يكون مؤمناً تقيّاً حتّى يستقبل "بلاغيّاته الرحمانيّة" - بحسب وصف نصّ التّوحيديّ- بل كلّ ما في الأمر أنّه يُراد له روح نقديّة قادرة على الجولان في فضائه مستعينة بأدوات منهجيّة تحليليّة رصينة. عندها: "وها هنا تنثال الفوائد، وتكثر العجائب، وتتلاقح الخواطر، وتتلاحق الهمم، ومن أجلها يُستعان بقوى البلاغات المتقدّمة بالصفات المتمثّلة؛ حتى تكون مُعينة ورافدة في إثارة المعنى المدفون، وإنارة المراد المخزون". هكذا نعتها التّوحيدي في نصه السابق الذي يؤكّد من خلاله وحدة الرّوح العلميّة النقديّة التي نحتاجها في كلّ زمان ومكان من دون أن يكون تغيّر العصر واختلاف الأمكنة وتغيّر الأمزجة حائلاً وهميّاً دون تحقيقها؛ بل كأنّه يتحدّث عن عصرنا حين يقول بلغة لا تخلو من التّهكّم والممزوجة بالحصرة: "فأمّا اليوم واليد عنه مقبوضة، والذيل دونه مشمّر، والمتحلّى بجماله مطرود، والمباهي بشرفه مُبعد؛ فما يُصنع به، ولله أمر هو بالغه". إذن ثمّة جماليّات أخرى غير الجماليّات المعهودة، وثمّة ضروب بلاغيّة غير ما عهدته الصنعة اللغويّة؛ هكذا يقول نصّ التوحيدي، وهكذا تقول نظرّية النقد المعاصرة.

[1] ينظر: صحيح البخاري، طبعة دار ابن كثير(دمشق/بيروت)، كتاب التفسير، رقم الحديث4969، كذلك الحديث رقم4970، حيث روى ابن عبّاس قال في تفسير السورة: "هو أجل رسول الله ﷺ أَعلمُه له، قال: إذا جاء نصر الله والفتح- وذلك علامة أجلك- فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا". وقد وردت بروايتين أُخريين وسندين مختلفين في كتاب المناقب، رقم الحديث3627. وكذلك كتاب المغازي، رقم الحديث4284. وجاء في صحيح مسلم، تنسيق وترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي، دار السلام، الرياض، ط2، 2000م، كتاب التفسير، رقم الحديث3024. عن ابن عباس أيضاً: أنها "آخر سورة نزلت من القرآن نزلت جميعاً" (كاملة).

[2] كان غرينبلات يسمّي هذا النوع من النقد بشعرية الثقافة (Poetics of Culture) بالإضافة إلى مسمّى التحليل الثقافي. للاطلاع على بعض ملامح التحليل الثقافي وعلاقته بما قبله من اتجاهات نقدية وبما بعده ينظر:

Greenblatt, Stephen. Towards a Poetics of Culture. in: The New Historicism. Edited by H, Aram Veeser, Routledge, London, 1989, pp 1- 13.

[3] ينظر: أبو حيّان التوحيدي. الإمتاع والمؤانسة. تحقيق أحمد أمين وأحمد الزّين، دار مكتبة الحياة، القاهرة، د.ت، ج2/ ص140- 143، [الليلة25].

[4] يمكن هنا أن نسترشد بدلالات آيات سورة الكهف [من الآية 65: ﴿فوجدا عبداً من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلّمناه من لدنّا علماً﴾] وهذا ما يسمّى عند أهل العرفان الصوفي بالعلم اللدني؛ حيث نجد في الآيات التالية من 66حتى82، في تصرف العبد الصالح مع نبي الله موسى، نجد ما يخالف العرف البشري ويخرق ما عهده الناس من سنن وقوانين، وهو ما يسمّيه النقد المعاصر بـ:(كسر أفق التوقع)؛ إذ يمثّل موسى عليه السلام أفقَ العرف البشري، في حين أن العبد الصالح يمثّل جانباً من سنن الكون الكبرى التي لا يحيط بها إلا خالق الكون؛ وهذا ما عبّر عنه القرآن على لسان العبد الصالح مخاطباً النبيّ موسى: ﴿إنّكَ لن تستطيع معي صبراً © وكيف تصبر على ما لم تحط به خُبراً﴾ (الآيتان67-68).