رؤية ريتشارد فرانسيس بيرتون للقرآن الكريم

فئة : مقالات

رؤية ريتشارد فرانسيس بيرتون[1] للقرآن الكريم

مقدمة

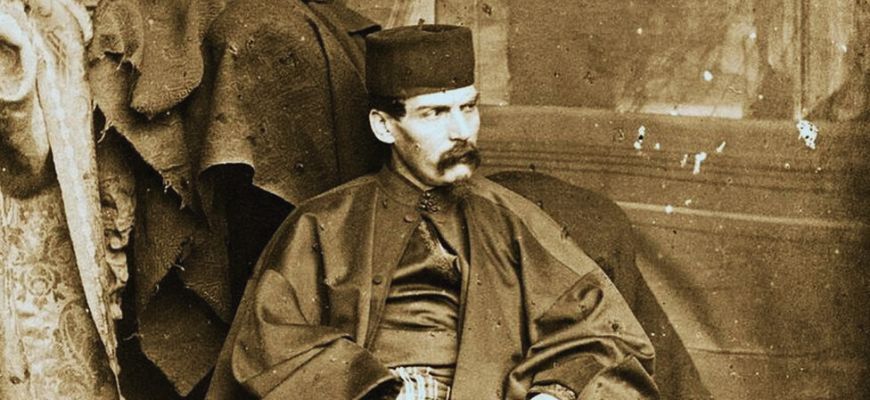

يُعدُّ ريتشارد فرانسيس بيرتون (1821-1890) واحدًا من أبرز المستشرقين والمغامرين في القرن التاسع عشر. اشتهر بترجمته للأدب الشرقي، ورحلاته إلى مناطق مختلفة من العالم الإسلامي، ومن أهم إنجازاته دراسته للغة العربية وترجمته لنصوص إسلامية، بما في ذلك القرآن الكريم. لقد كان شخصية معقدة جمعت ما بين المغامرة والبحث العلمي، وهو ما يجعل موقفه من القرآن والإسلام موضوعًا مثيرًا للجدل والنقاش.

لقد عاش بيرتون في فترة كان فيها الاستشراق مزدهرًا في أوروبا، حيث كان الاهتمام باللغات الشرقية والنصوص الإسلامية في أوجه، فدرس اللغة العربية بعمق، وأتقنها إلى درجة جعلته قادرًا على التخفي كمسلم أثناء رحلته إلى مكة عام 1853، وهي الرحلة التي دوّنها في كتابه الشهير "رحلة إلى مكة والمدينة"[2].

لم يكن بيرتون مجرد رحالة مغامر، بل كان أيضًا باحثًا دقيقًا في فهم الثقافة الإسلامية من الداخل؛ فقد كان يتقن لغات عدة، من بينها الفارسية والهندوستانية، ما منحه منظورًا أوسع لدراسة الإسلام وتراثه.

1- كيف نظر بيرتون للمجتمع الحجازي؟

في كتابه "رحلة إلى مكة والمدينة"، قدّم ريتشارد فرانسيس بيرتون وصفًا تفصيليًّا للمجتمع الحجازي في منتصف القرن التاسع عشر، حيث ركّز على العادات والتقاليد، والتنوع السكاني، والتفاعل الاجتماعي، والأنشطة الاقتصادية. ورغم أن كتاباته كانت متأثرة بالمنظور الاستشراقي، إلا أنها تعدّ من الوثائق المهمة التي تقدم لمحة عن الحجاز في تلك الفترة.

أ. التنوع السكاني والقبائل

لاحظ بيرتون أن الحجاز كان يتمتع بتنوع سكاني واسع؛ إذ كان يضم العرب الأصليين من قبائل البدو مثل قريش، جهينة، حرب، وعتيبة، بالإضافة إلى سكان المدن المستقرين، والمهاجرين من مختلف أنحاء العالم الإسلامي، خاصة من إفريقيا وبلاد فارس والهند وتركيا. كما أشار إلى وجود تأثير عثماني في الحجاز بحكم السيطرة العثمانية على المنطقة آنذاك. وعلى ضوء ذلك، قسّم بيرتون المجتمع الحجازي إلى فئات مختلفة، أبرزها:

البدو: الذين وصفهم بالكرم والشجاعة، لكنهم في الوقت ذاته اعتبرهم قساة الطباع بسبب طبيعة حياتهم القاسية.

الحضر والتجار: ركز على سكان مكة والمدينة الذين كانوا يعملون في التجارة وخدمة الحجاج، ولاحظ أن الاقتصاد كان يعتمد بشكل أساسي على موسم الحج والتجارة المرتبطة به. لقد كانت الأسواق في مكة والمدينة تعج بالتجار القادمين من مختلف أنحاء العالم الإسلامي. وكان موسم الحج يمثل فرصة اقتصادية كبيرة؛ إذ يتم بيع السلع المختلفة مثل التوابل، والأقمشة، والمجوهرات، والمواد الغذائية بعملات متنوعة، بما فيها الريالات العثمانية والعملات الهندية.

العبيد والموالي: كان العبيد يعملون في البيوت والأسواق، مشيرًا إلى أن العبودية في الحجاز كانت تختلف عن تلك التي في الغرب؛ إذ للعبيد حقوق معينة، ومن السهل عليهم الحصول على الحرية.

ومن جهة أخرى، أبدى بيرتون اهتمامًا كبيرًا بتقاليد الحجازيين، خاصة فيما يتعلق بالضيافة والكرم، حيث لاحظ أن تقديم القهوة والتمر كان من أساسيات الضيافة. كما أشار إلى اللباس التقليدي للرجال والنساء، وأوضح أن الحجازيين يتمسكون بزيّهم المحافظ، مع وجود اختلافات بين أهل المدن والبدو. أما التدين، فكان عميقًا ومتجذّرًا في الحياة اليومية، حيث كان الناس ملتزمين بالصلوات والأذكار والاحتفال بالمناسبات الدينية مثل الحج والمولد النبوي. كما أثار انتباهه الاحترام الكبير للعلماء والشيوخ الذين كانوا يلعبون دورًا مهمًّا في توجيه المجتمع، مع إشارته إلى وجود بعض الممارسات الصوفية والشعبية التي كانت شائعة في ذلك الوقت.

وعلى الرغم من أن بيرتون قدم وصفًا دقيقًا للكثير من جوانب الحياة في الحجاز، إلا أن تحليله تأثر بالنظرة الاستشراقية التي غالبًا ما حاولت تصوير المجتمعات الإسلامية على أنها غريبة أو مختلفة عن المعايير الغربية.

2- رؤية بيرتون للقرآن

في كتابه "رحلة إلى مكة والمدينة"، ناقش ريتشارد فرانسيس بيرتون البنية اللغوية للقرآن، حيث أكد على

الأسلوب الفريد للقرآن، موضحا أنه يتمتع بجمال لغوي خاصّ، تفرد به عن النصوص العربية الأخرى؛ ذلك أن التركيب اللغوي والنحوي للقرآن يتمتع ببلاغة عالية، ومن ثم يصعب تقليده أو الإتيان بمثله. فالتراكيب اللغوية تمتاز بالسجع والجرس الموسيقي، وهو ما يسهم في قوة تأثيره على المستمعين. وعلى ضوء هذا، رأى بيرتون أن الجانب اللغوي في القرآن هو أحد أسباب تأثيره العاطفي العميق على المسلمين.

ومن حيث الترجمة، أقر بيرتون أن مسألة ترجمة القرآن ليست بالأمر السهل؛ لأن القرآن يستخدم تعابير ومفردات قد يصعب نقلها بدقة إلى لغات أخرى، وأن أي محاولة ترجمة قد تفقد جزءًا من جمال النص الأصلي، على اعتبار أن فهم المعاني القرآنية بشكل كامل يتطلب الإلمام باللغة العربية وأساليبها البلاغية، بل إن الأساليب النحوية والصرفية في القرآن تختلف إذا ما قورنت باللغة العربية الفصيحة التقليدية، على الرغم من أن القرآن استخدم مجموعة من الأساليب الأدبية مثل الاستعارة، والتكرار، والتقديم والتأخير، مما عزز من تأثيره البياني. ومن ثم، كان له دور كبير في تثبيت اللغة العربية وتوحيد لهجاتها، حيث أصبح المرجع الأساسي للبلاغة والنحو في العالم الإسلامي، مما جعله عاملًا رئيسا في الحفاظ على استمرارية اللغة العربية الفصحى عبر العصور.

لقد تناول بيرتون لغة القرآن بإعجاب ممزوج برؤية تحليلية لغوية، حيث أدرك مدى تأثيره الأدبي والثقافي، لكنه أحيانًا اقترب من الموضوع بمنظور استشراقي يهدف إلى فهم النص من زاوية غربية أكثر من كونه تحليلًا داخليًّا نابعاً من السياق الإسلامي ذاته. فعلى الرغم من إقراره بجمال اللغة القرآنية، إلا أنه كان ينظر إليها من زاوية استشراقية، حيث حاول أحيانًا مقارنتها بالنصوص الدينية الأخرى، مثل الكتاب المقدس، وكانت له بعض الآراء التي تعكس منظور الباحثين الغربيين في القرن التاسع عشر، الذين تعاملوا مع الإسلام من منظور ثقافي وأكاديمي غربي.

ويجدر التنبيه إلى أن بيرتون لم يقم بترجمة مباشرة للقرآن كما فعل بعض المستشرقين الآخرين مثل جورج سيل[3] أو إدوارد بالمر[4]، لكنه أبدى اهتمامًا كبيرًا بالنص القرآني من خلال دراساته وتعليقاته على الترجمات المتاحة في عصره، فكان ناقدًا لترجمات القرآن إلى الإنجليزية، ورأى أن العديد منها لم ينقل بدقة المعاني الأصلية للنص العربي، مشيرًا إلى التحديات التي تواجه المترجمين في نقل جمال الأسلوب القرآني وإيقاعه إلى اللغات الأخرى، كما رأى أن بعض المفاهيم الإسلامية هي مفاهيم صعبة الفهم بالنسبة إلى القارئ الغربي غير المطلع على الثقافة العربية. وبالتالي، أكد أن الترجمة تفقد النص القرآني الكثير من المعاني الدقيقة التي تحملها الكلمات العربية، والتي ترتبط بالسياق التاريخي والثقافي الذي نزل فيه الوحي.

3- موقف بيرتون من الإسلام والقرآن

كان موقف بيرتون من الإسلام والقرآن معقدًا ومتباينًا. فمن ناحية، أبدى احترامًا كبيرًا للنصوص الإسلامية، وتحدث بإعجاب عن الثقافة الإسلامية وأثرها في تشكيل الحضارة. ومن ناحية أخرى، لم يخلُ كتابه عن مكة من بعض التصورات الاستشراقية النمطية التي كانت سائدة في عصره، حيث حاول أحيانًا تفسير الظواهر الإسلامية من منظور غربي استعماري. ويتجلّى احترام بيرتون للإسلام في محاولته تقديم تصوير دقيق للشعائر الإسلامية والممارسات الدينية، وإن كان في الوقت نفسه قد استخدم بعض المصطلحات التي عكست رؤية غربية ترى الإسلام من زاوية الاختلاف بدلاً من الفهم العميق، حيث ركز في أعماله على تقديم صورة للعالم الإسلامي من خلال عدسة ثقافية غربية. ومن ذلك على سبيل المثال، استخدامه مصطلحات مثل "البدائية" و"الهمجية" في محاولته لتفسير ثقافات وممارسات الإسلام، وهو ما يعكس مفهوماً سلبيًّا يتجاهل التنوع والتعقيد داخل هذه المجتمعات؛ إذ يظهر هذا التوجه نظرة مغلوطة ترى في الإسلام شيئاً غريباً أو مهدداً، بدلاً من محاولة فهم تعقيداته وأبعاده الثقافية والدينية، بل إن هذا المنظور كان يعزز الانطباع بأن الإسلام كان دينًا متخلّفًا أو معاديًا للحداثة، مما ساهم في تشويه صورة المسلمين في الأدبيات الغربية، بدلًا من مقاربة تاريخية وعلمية لفهم الإسلام وثقافته؛ فقد استخدم بيرتون مصطلحات مثل "الشرق" و"الآخر"، وكان يرى في الشرق عوالم بعيدة وغير متجانسة مع الغرب، مما يعزز الفكرة النمطية بأن الشرق (وهو العالم الإسلامي جزئيًّا) هو مجرد مجال غريب ومختلف عن "العقلانية" الغربية.

ووفق ما تقدم، وجه بيرتون انتقادات عديدة للإسلام والقرآن، نذكر منها الآتي:

*- اعتقد بيرتون أن القرآن يحتوي على نصوص تشجع على العنف والحروب، ويشير إلى الآيات التي تدعو إلى الجهاد أو القتال ضد الأعداء. وقد رأى في ذلك جانبا غير عقلاني وغير إنساني في الإسلام، ويكاد يتفق معه عدد من المفكرين الغربيين.

*- انتقد بيرتون الشريعة الإسلامية ووصفها بأنها نظام قانوني قاسٍ؛ إذ يعتقد أن الشريعة تفرض حدودًا صارمة جدًّا على المجتمع الإسلامي من حيث السلوك الشخصي والاجتماعي. كما اعتبر أن تطبيق الشريعة في حياة المسلمين يؤثر سلبًا على تطور المجتمعات الإسلامية.

*- اتهم بيرتون في قراءاته وتحليلاته القرآن باللغز والغموض في تفسير بعض آياته، وهو ما يؤدي إلى تفسيرات متباينة ومختلفة.

*- اعتقد بيرتون كغيره من المفكرين الغربيين في عصره، أن الإسلام تأثر بالعديد من الأديان السابقة مثل اليهودية والمسيحية، ورأى أن بعض المفاهيم التي وردت في القرآن مستمدة من هذه الأديان، وفي ذلك نوع من "الاقتباس" أو "التقليد" دون ابتكار أصيل، حسب رأيه.

*- يرى بيرتون أن الإسلام، من خلال تركيزه على الطاعة المطلقة لله وعدم التشكيك في النصوص الدينية، يقيد الفكر العقلاني والتفكير النقدي. وهذا أمر – يضيف- يعوق تقدم المسلمين في المجالات الفكرية والعلمية.

*- يعكس بيرتون من خلال كتاباته ورؤيته، العديد من التصورات الغربية التي ترى الحضارة الإسلامية أقل تقدماً من الحضارة الغربية.

4- في انتقاد آراء بيرتون:

ردّ المسلمون على انتقادات بيرتون بطرائق متعددة، وكان ذلك من خلال:

*- التأكيد أن القرآن نصٌّ مقدس لا يمكن ترجمته ترجمة دقيقة تعكس كل أبعاده الروحية واللغوية.

*- رفض محاولات التأويل الغربي للنصوص الإسلامية من دون فهم السياق التاريخي والديني لها.

*- أن بعض الانتقادات التي قدمها بيرتون للقرآن جاءت نتيجة سوء فهم أو تحيزات استشراقية شائعة في عصره.

وتجدر الإشارة إلى أن الرد الإسلامي على بيرتون لم يكن مباشرًا، لكنه كان جزءًا من جهود أوسع لمواجهة النظرة الاستشراقية للإسلام. وكان من أبرز الشخصيات التي قدمت نقدًا للاستشراق ولفهم القرآن من منظور إسلامي:

*- الشيخ محمد عبده[5]:

شدد محمد عبده على أن فهم القرآن لا يمكن أن يتم خارج سياقه الإسلامي، وأن أي محاولة لترجمته يجب أن تراعي خصائص اللغة العربية. فقد كان عبده يولي أهمية كبيرة للفهم العميق للإسلام، ويؤمن بضرورة تصحيح الصورة المشوهة التي كان الغرب يروج لها عن الدين الإسلامي والقرآن.

ويمكن تلخيص بعض ردوده على انتقادات بيرتون، في بعض النقاط الآتية:

- رد محمد عبده على الانتقادات التي كانت تشير إلى أن الإسلام يقيد العقل أو يشجع على الجمود الفكري، مؤكدا أن الإسلام في جوهره يشجع على التفكير والعقلانية. فالقرآن يؤكد في العديد من آيات على التفكير والتأمل في الكون وفي الخلق، قصد التحقق من الحقيقة عبر العقل.

- رد عبده على الاتهامات التي وجهها بيرتون للإسلام بخصوص العنف؛ إذ يسيء بعض الغربيين فهمهم لمفهوم "الجهاد" في الإسلام، ويربطونه بالعنف والقتال، بينما في الحقيقة الجهاد كما ورد في القرآن هو جهاد في سبيل الله، وقد يشمل جهاد النفس ضد الأهواء والشرور، وجهاد في سبيل نشر العدالة والحق.

- في ردوده على انتقادات بيرتون، أكد محمد عبده على أهمية فهم القرآن في سياقه التاريخي والثقافي؛ فالقرآن ليس نصًّا جامدًا أو غامضًا، بل هو كتاب حيّ يتعامل مع قضايا البشر في كل زمان ومكان. وبالتالي، فالفهم الصحيح للقرآن يتطلب النظر إليه كمرشد اجتماعي وروحي، وليس كقيد أو قانون مادي ثابت لا يمكن التكيف معه.

- كان محمد عبده يسعى إلى تحديث الفهم الإسلامي وتجديده في مواجهة الانتقادات الغربية، وهو ما ظهر في دعوته للإصلاح الديني والاجتماعي في العالم الإسلامي؛ إذ كان عبده يؤمن بأن الإسلام قادر على التكيف مع التحديات المعاصرة، وأنه يجب على المسلمين أن يتبنوا روح العصر دون التفريط في القيم الدينية. كما كان يرى أن الكثير من المظاهر السلبية في العالم الإسلامي، مثل الجمود الفكري، إنما هي ناتجة عن تفسيرات متعصبة للقرآن، ويمكن إصلاحها بالتفكير العقلاني والتفسير المتجدد.

- رد محمد عبده على الصورة النمطية السلبية التي كان يروج لها بعض المفكرين الغربيين عن الإسلام، والتي كانت تصوره كدين متخلف أو عنيف، وهو تصور رفضه محمد عبده بوصفه تصور مشوه ولا يمثل حقيقة الإسلام. ومن خلال تفسيراته وأعماله الفكرية، كان عبده يهدف إلى تصحيح هذه الصورة وتعزيز الفهم العميق للحضارة الإسلامية التي ساهمت بشكل كبير في التقدم العلمي والثقافي في العصور الوسطى.

- رأى عبده أنه من الضروري أن يكون هناك حوار مفتوح وصادق بين الشرق والغرب، يمكن من خلاله تصحيح سوء الفهم المتبادل، وتعزيز التعاون بين الحضارات، وأن التفاعل البنّاء بين المسلمين والغرب يمكن أن يساعد في تقليل التوترات وتحقيق الفهم المتبادل.

- *- محمد إقبال[6]:

يعد محمد إقبال واحدا من أبرز المفكرين الذين سعوا إلى الدفاع عن الإسلام وفهمه بشكل دقيق، حيث كان يعتقد أن العديد من الانتقادات الغربية تجاه الإسلام هي نتيجة لسوء الفهم أو الجهل العميق، وأن أي تفسير غربي للإسلام لن يكون دقيقاً، ما لم يكن قائماً على فهم داخلي وروحي عميق لمقاصد القرآن. ومن ثم، لم يتوان إقبال في الرد على الانتقادات التي وجهها بعض المفكرين الغربيين، ومنهم بيرتون، للإسلام والقرآن. ويمكن تلخيص رد إقبال في النقاط التالية:

- كان محمد إقبال يرى أن الغربيين، مثل بيرتون، يفسرون الإسلام من خلال ثقافتهم الخاصة، وهو ما يؤدي إلى نتائج مغلوطة. لذلك، دعا إلى ضرورة فهم الإسلام بعيدًا عن التصورات الغربية المسبقة، التي تراه دينًا رجعيًّا أو متخلفًا. ووفقًا لإقبال، كان من الضروري أن يتم النظر إلى الإسلام من زاوية تاريخية وثقافية تتيح فهم جوهره الصحيح، وأشار في كتاباته، إلى أن الإسلام دين عقلاني ومتقدم إذا فهم بشكل صحيح.

- ردّ إقبال على واحدة من الانتقادات التي وجهها بيرتون للإسلام بوصفه يحرض على العنف، واعتباره دينًا يروج للجهاد والمواجهة، بالقول إن الإسلام، في جوهره، ليس دينًا يدعو إلى العنف، بل هو دين يدعو إلى العدالة الاجتماعية وإصلاح الإنسان والمجتمع، وأكد إقبال أن مفهوم "الجهاد" في الإسلام هو مفهوم روحاني وأخلاقي في المقام الأول، وهو جهاد ضد النفس والأهواء، وليس مجرد حرب أو قتال. وبالتالي، فإن تفسير بيرتون لهذه الفكرة كان تفسيرًا سطحيًّا ويعكس سوء فهم.

- رفض إقبال الفكرة التي روّجها بيرتون وغيره من أن الإسلام يقيد التفكير العقلاني أو الإبداع، بل على العكس، إن الإسلام يشجع على التفكير العقلاني والابتكار؛ فالقرآن الكريم كان يشجع المسلمين على استخدام العقل والتفكير في الكون وفي معجزات الله. ومن ثم يرى إقبال أن الفهم الصحيح للإسلام يمكن أن يقود إلى تقدم فكري وعلمي.

- يعتقد إقبال أن القرآن ليس مجرد نص ديني ثابت، بل هو كتاب يحتوي على مبادئ يمكن أن تكون مصدرًا للإلهام والتحفيز للأجيال القادمة. وفي رده على الانتقادات الغربية التي ترى القرآن نصًّا جامدًا أو غامضًا، أكد إقبال أن القرآن يتحدث بشكل مباشر إلى روح الإنسان، ويشجع على التأمل والتفسير. فالقرآن يُعدّ مرشدًا للعقل البشري في مسيرته نحو التطور والنمو، وأنه يحمل في طياته القدرة على التجديد والتحديث في كل زمان.

- انتقد إقبال بشدة الغزو الثقافي الغربي الذي كان يروج لفكرة تفوق الغرب على الشرق، واعتبر أن هذا التفوق الثقافي كان يؤدي إلى تهميش الثقافات الشرقية، بما في ذلك الإسلام. على اعتبار أن الإسلام ليس دينا فقط، بل هو أيضًا نظام حضاري متكامل يمكن أن يقدم حلولًا لمشاكل العصر.

- وفي تصور بيرتون للإسلام على أنه دين مادي أو دنيوي بحت، ردّ إقبال بأن الإسلام يعزز الروحانية ويعطي أهمية للجانب الداخلي من الإنسان. ورغم أن بيرتون وبعض المفكرين الغربيين كانوا ينظرون إلى الإسلام على أنه دين يركز على الجوانب المادية، إلا أن إقبال أكد أن الإسلام في جوهره دين يعزز الروحانية، ويسعى إلى تحقيق التوازن بين الحياة الروحية والدنيوية.

*- مالك بن نبي[7]:

أشار مالك بن نبي المفكر والفيلسوف الجزائري الذي عاش في القرن العشرين، إلى أن النظرة الاستشراقية تميل إلى تقديم الإسلام بصورة مشوهة تخدم المصالح الغربية. وردّ على العديد من الانتقادات التي وجهها الغربيون للإسلام، بما في ذلك تلك التي وجهها ريتشارد بيرتون، وأبرز عدة نقاط رئيسة، تأتي كالآتي:

- رفض مالك بن نبي التصور الأحادي والإسقاط الثقافي، وأشار إلى أن المفكرين الغربيين، مثل بيرتون، كانوا يخطئون عندما يحاولون فهم الإسلام من خلال معايير ثقافتهم الخاصة. وأكد في كتاباته، على ضرورة فهم الإسلام في سياقه الثقافي والتاريخي الخاص به، وأنه من غير الممكن تفسير الدين الإسلامي بمنطق غربي أو بمنظور ثقافي مختلف. كما أكد أن كل ثقافة لها منطقها الخاص الذي ينبغي أن يتم التعامل معه بشكل منفصل.

- في ردّ على الانتقاد الذي وجهه بيرتون للإسلام كدين يقيد التفكير العقلاني، دافع مالك بن نبي عن الإسلام كدين يدعو إلى استخدام العقل والتفكير النقدي، وأكد أن القرآن نفسه يحث المسلمين على التفكير والتدبر في آياته وفي الكون، وأن العقل هو أداة لفهم الدين وليس عائقًا له. وأضاف أن التفسير السطحي لبعض نصوص القرآن من قبل الغربيين كان نتيجة نقص الفهم العميق للغة العربية والسياق الذي وردت فيه تلك النصوص.

- انتقد مالك بن نبي بشدة فكرة "الشرق" و"الآخر"، والتي تبناها العديد من المفكرين الغربيين في القرنين التاسع عشر والعشرين. واعتبر أن الغرب كان يروج لصورة مشوهة عن العالم الإسلامي ويراه "غريبًا" أو "بدائيًا"، بينما في الواقع حمل الإسلام أسسًا حضارية ونظرة متكاملة للحياة.

- ردًّا على الاتهامات التي وجهها بيرتون بأن القرآن يشجع على العنف، أكد مالك بن نبي أن الإسلام ليس دينًا عنيفًا، بل هو دين يسعى إلى تحقيق السلام الاجتماعي والعدل. واعتبر أن تصرفات بعض الجماعات التي تستخدم العنف باسم الإسلام لا تمثل جوهر الدين، بل هي تحريف له. كما أشار إلى أن العنف في الإسلام هو ردّ فعل في سياقات تاريخية محددة وليس سمة ثابتة للدين.

- ركز مالك بن نبي في معظم أعماله على أهمية تجديد الحضارة الإسلامية، وليس التبعية الثقافية للغرب. فبالنسبة إليه، مشكلة المسلمين ليست في الدين نفسه، بل في حالة الجمود والانحطاط التي يعانون منها نتيجة التخلف الثقافي والاجتماعي. وأن المسلمين هم في حاجة إلى إعادة بناء حضارتهم على أساس فهم عميق لدينهم ونظرة متكاملة للتقدم والتنمية.

الخاتمة

يظل ريتشارد فرانسيس بيرتون شخصية جدلية في تاريخ الاستشراق. وبينما يُنظر إليه أحيانًا بعين النقد بسبب مواقفه المتأثرة بالنظرة الاستعمارية، لا يمكن إنكار أن أعماله أسهمت في تقديم صورة أوسع عن العالم الإسلامي للغرب؛ فدراسته للقرآن وترجماته للأدب الشرقي تعكس جهده في التقرب من الثقافة الإسلامية، حتى لو كانت رؤيته مشوبة بتأثيرات بيئته الأوروبية. وتظهر الردود الإسلامية على انتقاداته أهمية الحفاظ على تفسير القرآن داخل إطاره الثقافي والديني، دون إسقاطات خارجية قد تبتعد عن جوهره الحقيقي.

من جهة أخرى، يمكن القول إن أعمال بيرتون كانت سلاحًا ذا حدين: فقد قدم بعض الجوانب الإيجابية لفهم الإسلام، لكنه في الوقت ذاته وقع في فخ التحيزات الغربية. وهذا يوضح التحدي المستمر في الدراسات الاستشراقية بين البحث العلمي الموضوعي والتصورات المسبقة التي قد تؤثر على النتائج.

المراجع المعتمدة

1- ريتشارد بيرتون، رحلة بيرتون إلى مصر والحجاز، ترجمة الشيخ عبد الرحمن عبد الله، الجزء الثالث، الهيئة المصرية للكتاب.

2- إدوارد سعيد، الاستشراق، ترجمة كمال أبو ديب، مؤسسة الأبحاث العربية، 1978

3- برنارد لويس، العالم الإسلامي والغرب، ترجمة فؤاد عبد الطلب، اتحاد الكتاب العرب- دمشق، 2007

4- محمد عبده، الإسلام والنصرانية بين العلم والمدنية، تقديم محمد رشيد رضا، ومحمد عمارة، دار المعارف.

5- مالك بن نبي، الظاهرة القرآنية، دار الفكر، بيروت، 1947

6- محمد إقبال، تجديد الفكر الديني في الإسلام، ترجمة محمد يوسف عدس، تقديم الشيماء الدمرداش العقالي، دار الكتاب اللبناني، بيروت، 1934

[1] - ريتشارد فرانسيس بيرتون (Richard Francis Burton) هو مستكشف، ضابط في الجيش البريطاني، مؤلف، مترجم، وفيلسوف، وُلد في 19 مارس 1821 في إنجلترا وتوفي في 20 أكتوبر 1890. يُعدُّ بيرتون من الشخصيات المثيرة للاهتمام في تاريخ الاستكشاف، حيث قام بعدد من الرحلات الاستكشافية إلى مناطق غير معروفة في القرن التاسع عشر. كان أيضًا شخصية متعددة المواهب، مع اهتمام كبير باللغات، والثقافات، والأديان المختلفة.

[2] - كتاب "رحلة إلى مكة والمدينة" (A Personal Narrative of a Pilgrimage to Al-Madinah and Meccah) هو سرد لرحلة المستشرق البريطاني ريتشارد فرانسيس بيرتون (Richard Francis Burton) إلى الأماكن المقدسة في الجزيرة العربية عام 1853. نشر الكتاب لأول مرة في عام 1855، ويعد من أشهر كتب الرحلات الاستكشافية عن العالم الإسلامي في القرن التاسع عشر. يتناول الكتاب تجربة بيرتون في أداء الحج متخفيًا بزي مسلم أفغاني، حيث كان السفر إلى مكة والمدينة محظورًا على غير المسلمين. يصف الرحلة بتفاصيل دقيقة، بدءًا من الاستعدادات والتحديات التي واجهها في رحلته من مصر إلى الحجاز، مرورًا بالمشاهد والعادات والتقاليد التي لاحظها في مكة والمدينة.

[3] - جورج سيل (George Sale) هو مستشرق إنجليزي عاش في القرن الثامن عشر (1697-1736)، واشتهر بترجمته للقرآن الكريم إلى اللغة الإنجليزية. نُشرت ترجمته عام 1734 تحت عنوان "The Koran: Commonly Called the Alcoran of Mohammed"، وكانت واحدة من أولى الترجمات الدقيقة نسبياً للقرآن إلى الإنجليزية، مقارنة بالترجمات السابقة التي اعتمدت على النسخ اللاتينية المشوهة.

تميّزت ترجمة سيل بمقدمة طويلة تجاوزت 200 صفحة، تضمنت رؤيته عن الإسلام وتاريخه، وكانت محملة بتوجهات استشراقية تعكس نظرة أوروبا للإسلام في ذلك العصر. استخدمت هذه الترجمة لاحقًا كمصدر رئيسي في الأوساط الأوروبية لدراسة الإسلام، وكان لها تأثير كبير على المفكرين الغربيين في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر.

[4] - إدوارد بالمر (Edward Henry Palmer) كان مستشرقًا بريطانيًا وعالم لغويات، وُلد عام 1840 وتوفي عام 1882. اشتهر بترجمته للقرآن الكريم إلى الإنجليزية، والتي نُشرت عام 1880 ضمن سلسلة "Sacred Books of the East" التي أشرف عليها المستشرق الألماني ماكس مولر.

تميّزت ترجمة بالمر بأسلوب أدبي حاول فيه تقديم النص القرآني بطريقة تُحاكي فصاحته العربية، لكنه واجه انتقادات لعدم دقته في بعض المواضع. إلى جانب دراساته الإسلامية، كان بالمر عالمًا في اللغات الشرقية، حيث درس العربية والفارسية، وشارك في بعثات استكشافية إلى الشرق الأوسط. قُتل عام 1882 خلال بعثة في مصر أثناء الاحتلال البريطاني

[5] - ولد محمد عبده في 14 مارس 1849، وتوفي في 11 يوليو 1905، ويعد من أبرز الشخصيات الفكرية في التاريخ المصري والعربي، وكان من العلماء والمصلحين الذين لعبوا دورًا هامًا في حركة النهضة والتجديد الديني في العالم العربي.

[6] - محمد إقبال (1877-1938) كان شاعرًا وفيلسوفًا ومفكرًا إسلاميًا من الهند البريطانية (التي أصبحت لاحقًا باكستان). يُعدّ إقبال من أبرز الشخصيات الفكرية في تاريخ العالم الإسلامي وواحدًا من رواد الفكر التجديدي. وُلد في سياتال، في منطقة البنجاب في الهند البريطانية (التي تقع الآن في باكستان).

[7] - مالك بن نبي (1905-1973) هو مفكر وفيلسوف جزائري، يعتبر واحدًا من أبرز المفكرين في العالم الإسلامي في القرن العشرين، واهتم بشكل خاص بمفاهيم النهضة الفكرية والتجديد في العالم الإسلامي. وُلد في مدينة تبسة بالجزائر، وكان له دور كبير في توجيه الفكر الإسلامي نحو النهضة الحضارية.