فرويد والدِّين

فئة : أبحاث محكمة

فرويد والدِّين

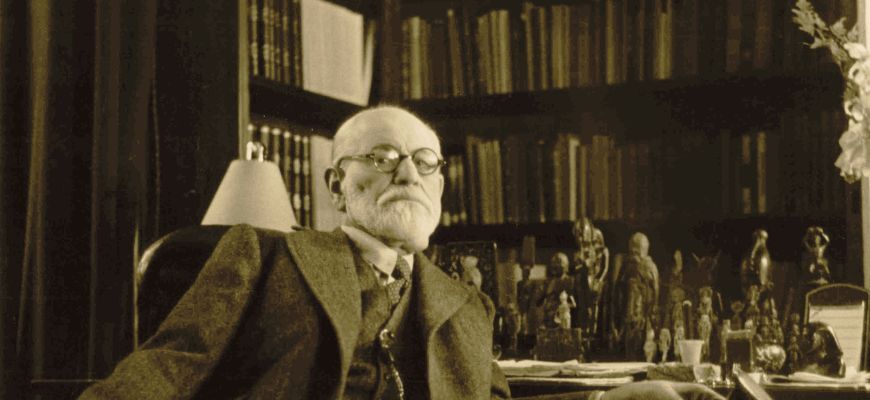

يُعدُّ فرويد عالِماً مثيراً للجدل في حياته وبعد مماته، في كتاباته العلميَّة وكتاباته الفلسفيَّة (فنِّيَّة، أنثروبولوجيَّة، دينيَّة)؛ فهو -حسب البعض- أعاد بناء عِلم النَّفس الَّذي يكشف خبايا المشكلات المتَّصلة بسلوك النَّاس -بعد ماك دوغال-، فسلّط الضَّوء على الدَّوافع الكامنة وراء انفعالاتنا وعواطفنا (من حُبٍّ وكُرهٍ واشتياق وفشل وسوء توافق...)[1].

وهو، حسب البعض الآخَر، وإن كان «ما أنجزه يفوق الوصف والتَّصوُّر، لكنَّه - أي فرويد- مع ذلك، وفي نَواحٍ عديدة، هو أسوأ شيء حلَّ بعِلم النَّفس الحديث»[2]. لكن -حسب البعض الآخَر، «فرويد واحد من أكثر الشَّخصيَّات تميُّزاً في تاريخ علم النَّفس كلِّه؛ فهو يفوق الجميع من حيث مجموع ما نشرَه، فيما عدا فونت. أورد السِّجلُّ النَّفسيُّ له، عامَ 1932، ما لا يقلُّ عن 222 كتاب ومقالة -مع استبعاد التَّرجمات- في موضوعات نفسيَّة وعصبيَّة»[3]. وإذا كان فوندت Wundt قد استفاد من الأبعاد المنطقيَّة للسَّابقين عليه، وخاصَّة من هربارت وفيبر وفخنر؛ فطوَّرها ونسَّقها وحوَّل عِلم النَّفس إلى عِلم مختبر مستقلٍّ عن تأمُّلات الفلسفة، إلَّا أنَّ فرويد كان متميِّزاً بالفرادة والأصالة وعُمْق الاستبصار ودقَّة الملاحظة؛ مثل داروين، وإن كان مشروعه العلميُّ لا ينأى عن مشروع شاركو في باريس، وَبروير في فيينَّا. لكنَّ أفكاره مساوقة لأفكار المتشائمين من الفلاسفة؛ كشوبنهاور وفون هارتمان، إلى درجةٍ يغلب معها الظَّنُّ بأنَّ مشروعَه ما هو إلَّا تحقيق علميٌّ لفلسفة فون هارتمان في اللَّاشعور-[4]، بينما يرى البعض الآخَر أنَّه، «وإن كان فرويد مُدهِشاً في إبداعاته؛ كأرسطو طاليس، لكنَّ إبداعاته هذه ينبغي -مع الأسف- أن تُمحَّص، وتُغربَل بدقَّة وعناية، كما مُحِّصَت وغُربِلَت إبداعات أرسطو طاليس لتقدير الخطأ والصَّواب»[5]، والعلَّة في ذلك -حسب صاحب هذا الرَّأي- هو أنَّ فرويد كان مجرَّد طبيب أعصاب مهتمٍّ بمرض النُّورستينيا (الإنهاك النَّفسيِّ)، النَّاتج عن التَّغييرات الاجتماعيَّة المفاجِئة والمتسارعة في بداية القرن العشرين؛ ما جعل منطلقاته وفرضيَّاته مجانبة للصَّواب. ومع أنَّ «افتراضاته ومقدِّماته المنطقيَّة كانت خاطئة، [فإنَّ هذا] لا يُغيِّر من قيمة كثير من استنتاجاته، أو يُقلِّل من الأهمِّيَّة الإجماليَّة لإنجازاته (...) يمكن إقامة معادلات رياضيَّة متماسكة ومنسِجمة على أساس فرضيَّات خاطئة ومعكوسة. ومن الغريب بمكان بالنِّسبة إلى العِلم، فإنَّ الأساس لا يهمُّ، بل الَّذي يهمُّ هو البناء المركَّب عليه»[6].

والحقُّ أنَّ هذا الحُكم لا يصدق على بنائه العلميِّ المحض في الجهاز النَّفسيِّ ونظريَّتيه الأولى والثَّانية في الشَّخصيَّة فحسب[7]، بل ويصدق بقدر أكبر على تطبيقات مفاهيم وفرضيَّات نظريَّته أو نسقه على مجالات أُخرى كالفنِّ والأنثروبولوجيا والدِّين، أو ما يصطلح عليه بنظريَّاته الفلسفيَّة.

وبخصوص هذه الأخيرة، فلا يختلف الباحثون في وصفها بالتَّسرُّع والعجلة والإقراريَّة مع ميل آليٍّ لتطبيق نظريَّته العلميَّة في مجالات تلك الدِّراسات، يقول فلوجل: «إذا كانت كتاباته في السَّنوات الأخيرة تبدو في عدَّة مواضع كما لو كانت أكثر تشبُّعاً بالنَّغمة الدُّوغماطيقيَّة، أو الفلسفيَّة، فإنَّ ذلك يرجع فيما يبدو إلى شعوره بضيق الوقت نظراً لتقدُّمه في السِّنِّ، أكثر من رجوعه إلى تغيُّر أساسيٍّ في اتِّجاهاته. وهكذا لم يكن لدى فرويد (...) مذهب مكتمل، ولهذا السَّبب فإنَّ مساهماته ذات الطَّابع النَّظريِّ كثيراً ما تُحيِّر القارئ»[8].

إنّ هذه التَّقويمات، من لدن المتخصِّصين الغربيِّين ذاتهم، من شأنها أن تجعلنا حَذِرِين في قراءة أعمال فرويد، دون التَّماهي معها، أو الانبهار بها وكأنَّها الحقيقة، لا لشيء إلَّا لأنَّ شُهرة الرَّجل في توسيع اكتشاف قارَّة اللَّاوعي والجنسانيّة الطفليَّة، وزعزعة أحد أسس الفلسفة الغربيَّة الكلاسيكيَّة (الوعي والعقل)، واتِّصافه بالجرأة في عرض أفكاره الجديدة في وسط ثقافيٍّ مُحافظ، وعدم مبالاته بالتَّجاهل لنظريَّاته، وباللَّمز في شخصه، ومواصلته النِّضال من أجلها بمعيَّة قِلَّة من الَّذين اتَّبعوه، ونشاطه الدَّؤوب في المؤتمرات... كلُّ هذا جعل من الرَّجل يتمتَّع بوضع خاصٍّ لدى المثقَّفين التَّقدُّميِّين في الوطن العربيِّ -وفي الوقت نفسه يعاني من رفض حادٍّ من لدن المحافظين-، وكلُّ هذا جعلنا ننصتُ إلى النَّصِّ أكثر من إنصاتنا إلى التَّأويلات.

في المقدِّمة الَّتي كتبها مترجِم كتاب «مستقبل وهم» لفرويد، يقول طرابيشي: «آخِر ثلاثة كتب كتبها فرويد قبل أن يقضي نَحْبَهُ، وهي مستقبل وهم (1927)، وقلق في الحضارة (1929)، وموسى والتَّوحيد (1939)، ظلَّت أسيرة الظِّلِّ، لا تجد في أوساط الفكر الأكاديميِّ والجامعيِّ العربيِّ مَن يجرؤ على الإقدام على ترجمتها ونشرها (...). وليس عسيراً أن ندرك سرَّ ذلك الإحجام (...) إذا أخذنا بعين الاعتبار كون منطلَق فرويد، في تناوله لمشكلة الدِّين، كان المبدأ العقلانيَّ الكبير التَّالي: 'ليس ثمَّة سلطة تعلو فوق سلطة العقل، ولا حجَّة تسمو على حجَّته»[9].

وحسب المترجم، وعلى الرَّغم من دخول مؤلَّفات فرويد إلى العالم العربيِّ بفضل موقف الفكر اليساريِّ الإيجابيِّ منها، ظلَّت المؤلَّفات الَّتي تُعالج الدِّين مجهولة مع أنَّها «الوجه الجذريُّ والعلمانيُّ لفرويد»[10].

السُّؤال الَّذي يطرح نفسَه هنا هو: هل لأنَّ العالم العربيَّ محافظ لدرجة رفض أفكار فرويد حول الدِّين أم إنَّ فرويد كان يتهيَّب الكتابة عن الدِّين بأسلوب واضح خوفاً على نفسه وعلى علمه الجديد؟

نحن نرى أنَّ فرويد -مثله مثل ماركس- مُفكِّر إحيائيٌّ ونهضويٌّ، تكوَّنَ في الثَّقافة اليونانيَّة القديمة، بل إنَّ أحد موضوعات الامتحان الَّتي اجتازها فرويد أثناء دراسته هي ترجمة نصِّ أوديب لسوفوكل، وفي هذا دلالة كبيرة مستقبلاً لما سيصوغ عقدة أديب، بل إنَّه كان يشيرُ بفخرٍ إلى كتب خزانته الأدبيَّة والشِّعريَّة اليونانيَّة خاصَّة، وأُمَّهات كتب الأدب العالميِّ عامَّة[11]. أمَّا انتصارُه للعلم، فيُفسَّرُ بدراسته للفيزيولوجيا، وتقدُّم علم الفيزياء تقدُّماً مدهشاً في زمانه، خاصَّة الفرع الَّذي يهتمُّ بالطَّاقة، ولذلك لا يفتأ يستمدُّ مفاهيمه الطَّاقويَّة من هذا العِلم الَّذي يضرب به المثل أكثر من مرَّة. ونظراً لأنَّه عاش في النِّصف الأخير من القرن 19م في النِّمسا المتأثِّرة بألمانيا والتَّابعة لها، كان من الطَّبيعيِّ أن ينتصر للعقل على طريقة الفلاسفة الألمان؛ ذلك العقلِ الأنواريِّ الَّذي ينتصب ضدَّاً على الكنيسة والتَّقاليد ويؤمن بما آمَن به اليونان: «دعنا نتبع العقل إلى حيث يقودنا». إضافة إلى كونه عاش حياة استقرار مكَّنته من تحصيل العلم، استطاع أن يزور فرنسا أواخر القرن التَّاسع عشر (1889)، وخاصَّة عاصمتها باريس، حيث تتجسَّد الأنوار. وكما درس على يدِ الأستاذ شاركو وتعلَّم منه أهمِّيَّة التَّجربة والتَّنويم والدَّور الحاسم للعامل الجنسيِّ في الأمراض النَّفسيَّة العصابيَّة وخاصَّة الهستيريا، زار مدينة نانسي ليتعلَّم على يد برنهايم؛ كلُّ هذا مكَّنه مِن أن يسير قُدُماً في الرَّفع من شأن العقل والتَّجريب على غرار الوضعيِّين، وألَّا يهابَ ما تقوله أيُّ سلطة معرفيَّة أو شعبيَّة، مهما كانت، ومهما علا شأنها، بما في ذلك الدِّينيَّة.

إنَّ فرويد، بعد أن يدحض أحد سبل الدِّين وهو نشاط مناجاة الأرواح واستحضارها -كما يُمارس في عدَّة بلدان وأشهرها بريطانيا- والَّذي يريد الممارِسون له أن «يبرهنوا على أنَّ هذا البند من بنود المذهب الدِّينيِّ لا يقبل مماراةً أو تشكيكاً، لكنَّهم لسوء الحظِّ لم يتوصَّلوا إلى دحض حقيقة أنَّ الأشباح وتظاهراتها الرُّوحيَّة ليست سوى نتيجة نشاطهم النَّفسيِّ هم بالذَّات»[12]؛ يمر إلى محاولتين أُخْرَيَيَنْ للتَّملُّص من مشكلة استعمال العقل في الدِّين، الأولى قديمة استخدمها آباء الكنيسة كقانون يقول «إنِّي أؤمن به لأنَّه محال»؛ أي محال إدراكه عقلاً. فالدِّين لا يخضع لمقتضيات العقل والمنطق ويتعالى عليهما؛ لأنَّ الإحساس به أمر داخليٌّ عَصِّيٌّ على الفهم. واعتراضُ فرويد هو أنَّ هذا القانون له أهمِّيَّة في حالة العقيدة الشَّخصيَّة، ولا يلزم أحدا في حالة صفته كمرسوم. وهنا جاءت شهادة فرويد عن العقل: «هل يمكن أن أكون مرغماً على تصديق جميع الإحالات؟... الحقُّ أنَّه ليس ثمَّة سلطة تعلو على سلطة العقل، ولا حُجَّة تسمو على حُجَّته. وإذا كانت حقيقة المذاهب الدِّينيَّة مرهونة بحدث داخليٍّ يشهد على تلك الحقيقة، فما العمل بجميع أولئك النَّاس الَّذين لا يقع لهم مثل ذلك الحدث النَّادر؟»[13]. يستخلص فرويد هذه النَّتيجة: وهي أنَّ في وسعنا أن نطالب من جميع النَّاس أن يستخدموا العطيَّة الَّتي منحت لهم أي العقل، ولكن لا نستطيع أن نفرض على الجميع التزاماً مبنيَّا على أساس عامل لا وجود له، إلَّا لدى حفنة ضئيلة للغاية منهم.

إنَّ فرويد هنا ديكارتيٌّ إلى منتصف الطَّريق؛ أي إنَّه يؤمن بأنَّ العقل هو أعدل الأشياء قسمةً بين النَّاس. وبينما يذهب ديكارت إلى نهاية الطَّريق في «تأمُّلاته الميتافيزيقيَّة»؛ فيتَّخذ من الله الضَّامن للحقيقة، على الرَّغم من افتراض الشَّيطان الجنِّي الَّذي يمكن أن يُلبِّس عليه الحقائق -إلى درجة أنَّ مِن النُّقَّاد مَن يسم فلسفتَه بالثُّيولوجيا البيضاء، كما رأينا ذلك مع جان لوك ماريون[14]- يقف فرويد في منتصف الطَّريق بعد أن يتنكَّر للفلسفة الَّتي تتَّخذ شعاراً لها «كما لو»؛ أي تلك الَّتي تدعو إلى أن نقبل بإدراج كلِّ الفرضيَّات الَّتي تفتقر إلى أساس في عداد عمليَّاتنا المعرفيَّة، ويصف هذه الفرضيَّات «بالتَّخيُّلات والأوهام (...) وفي هذا الباب بالتَّحديد تدخل المذاهب الدِّينيَّة»[15]، وهذه هي المحاولة الثَّانية.

ينتج عن ذلك الذَّهاب من العقلانيَّة إلى العلمويَّة أي الإيمان بالعلم، العلم التَّجريبيِّ، الَّذي يتصدَّى لظواهر الكون والعالم بإخضاعها للبحث العلميِّ، ولا يمكن أن يفلتَ من هذا الإخضاع أيُّ واقع أو أيُّ ظاهرة أو أيُّ موضوع بما في ذلك الدِّين، إلَّا أنَّ إعمال المنهج العلميِّ يُنبِّئ بأنَّ «المذاهب الدِّينيَّة جميعها أوهام لا سبيل إلى إقامة البرهان عليها، ولا يمكن أن يُرغَمُ أيُّ إنسان على أن يعدَّها صحيحة وعلى أن يؤمن بها»[16]. ويُبيِّن أنَّ بعض المذاهب الدِّينيَّة بعيدة الاحتمال في الصِّحَّة والوقوع، وصعبة التَّصديق، ومتناقضة كلِّيَّاً مع وقائع الكون والعالم، وينبغي تشبيهها «بالأفكار الهذيانيَّة» الَّتي لا يمكن إثباتها كما لا يمكن دحضها، وهي من صنف تلك الأسئلة الكثيرة الَّتي لا يزال العلم عاجزاً عن الإجابة عنها، إلَّا أنَّ فرويد، على غرار كتاباته ومحاضراته، يعالجُ الموضوع بطريقة منهجيَّة، سنحاول استجلاءَها من خلال عرض خطواتها.

5-1- وضع الدِّين في إطارٍ ثقافيٍّ-حضاريٍّ:

ينطلق فرويد من أمر واقعٍ، هو عيش الفرد في حضارته، وتساؤله عن أصولها وتطوُّرها؛ وذلك بكيفيَّة شاملة، فتدخل شخصيَّته وتجربته وموقفه من الحياة وتصوُّره للحاضر الَّذي ينبغي أن يتراجع ليصبح ماضياً، حتَّى يتمكَّن من أن يُقدِّمَ بعض نقط ارتكاز، تفيده في بناء حكم على المستقبل.

والحضارة الإنسانيَّة هي كلُّ الإمكانات الَّتي أتاحت للبشر أن يسمو على الحياة الحيوانيَّة. تتوزَّع تلك الإمكانات بين نوعين: الأوَّل هو المعارف والقدرات المكتسبة للسَّيطرة على قوى الطَّبيعة وانتزاع الخيرات المادِّيَّة منها للعيش، والآخَر هو كلُّ أشكال التَّنظيم للعلاقات الَّتي تسمح بتوزيع تلك الخيرات بين بني البشر وفق مؤشِّرَي القدرة على العمل، واتِّخاذ الآخَر موضوعاً جنسيَّا. هكذا تُطرح «ضرورة حماية الحضارة من الفرد [المنعزل] (...) فتعمل بتنظيماتها ومؤسَّساتها وشرائعها على تحقيق توزيع معيَّن للخيرات، وعلى الحفاظ عليه [أي على الفرد] وتثبيته، (...) فما يُبدعه الإنسان يسهل تدميره»[17].

ولأجل ذلك، يحضر هذا الانطباع بأنَّ الحضارة هي شيء تفرضه أقلِّيَّة عرفت كيف تضع يدها على وسائل القوَّة والرَّدع على أكثريَّة مشاكسة؛ فــ «هناك صفتان بشريَّتان من أكثر الصِّفات شيوعاً تحُولان دون إمكانيّة بناء أيِّ حضارة بدون قدر معيَّن من الإكراه، [هما]: كون البشر لا يُحبُّون العمل بالفطرة وتلقائيَّا، وكون الحجج والبراهين عادمة التَّأثير على أهوائهم»[18].

إنَّ الانزلاق من الاقتصاديِّ إلى السِّيكولوجيِّ يفرض ذاته؛ لأنَّ الحضارة تقوم على إنتاج الخيرات المادِّيَّة وتوزيعها من جهة، وعلى الإكراه على العمل ونكران الغرائز من جهة أخرى، بوسائل للرَّدع والقهر حماية للحضارة من تدمير بعض البشر مِمّن يعانون من أمراض عصابيَّة أو توجُّهات لا اجتماعيَّة (كالقتل، وزنا المحارم)، مِمَّن لم يبتعدوا عن الحياة البدائيَّة.

يُسمِّي فرويد واقعة عدم تلبية الغريزة بــ «الإحباط»، والوسيلة الَّتي يُفرض بها هذا الإحباط بـ «الحَظْر»، والحالة الَّتي تَنجُم عن الحَظْر بـ «الحرمان»[19]، ويميِّز بين نوعين من الحرمان: الأوَّل هو الَّذي يصيب النَّاس جميعاً وهو قديم في الزَّمن، وهو الَّذي ولَّد الحضارة بفعل الابتعاد عن الحياة البدائيَّة الحيوانيَّة؛ والنَّوع الآخَر من الحرمان هو الَّذي يُصيب بعض الفئات أو الطَّبقات أو حتَّى بعض الأفراد فقط.

ويرى فرويد أنَّه، «إذا أمعنَّا النَّظر الآن في التَّقييدات الَّتي لا تتناول سوى طبقات معيَّنة في المجتمع، وجدَنا أنفسَنا أمام وضعٍ جليٍّ لم يخفَ قطُّ على أحد. فمن الطَّبيعيِّ أن تحسد هذه الطَّبقات المغبونة أصحابَ الامتيازات على امتيازاتهم، وأن تبذل كلَّ ما في استطاعتها لتتحرَّر من عبئها من الحرمانات الإضافيَّة. وحيثما استحال ذلك برز في قلب هذه الحضارة قدرٌ دائم من الاستياء والتَّذمُّر، الأمر الَّذي قد تتمخَّض عنه فتن خطيرة»[20]. وفي الوقت الَّذي لا يتفهَّم فيه القائمون على شأن الحضارة مطالب هذه الطَّبقات أو يضطهدونها، فإنَّ عليهم أن ينتظروا من المضطَّهدين انفجارَ العِداء الحادِّ للحضارة الَّتي بنوها بكدِّهم وكدحهم، وإعلان العداء للطَّبقات المحظوظة. ويخلص فرويد إلى القول: «ومن نافل القول إنَّ الحضارة الَّتي تدع عدداً كبيراً إلى هذا الحدِّ من المشاركين فيها غير راضين وبلا تلبية، والَّتي لا تترك لهم من منفذ سوى الفتنة، هي حضارة لا أملَ لها البتَّة في الاستمرار ولا تستأهل ذلك أصلاً»[21].

علاوةً على ذلك، يُنبِّه فرويد إلى أنَّ الحُكم على قيمة حضارة من الحضارات لا ينبغي أن يقف عند حدِّ استبطان أهلها لقواعدها الثَّقافيَّة والأخلاقيَّة بالإكراه، وإنَّما عليه أن يفتحَ البصر على تراثها المكوَّن من مُثُلها العليا (الانتماء للوطن) وإبداعاتها الفنِّيَّة وأهمِّ مكوِّن نفسيٍّ لحضارتها؛ أي أفكارها الدِّينيَّة[22].

5-2- أهمِّيَّة الدِّين، وقيمة الأفكار الدِّينيَّة:

لإبراز هذا المعنى، ينطلق فرويد مِمَّا سبق طرْحه في عنصر الدِّين في وضعٍ حضاريٍّ وثقافيٍّ، ويدعونا إلى تصوُّر الوضعيَّة الَّتي يستفحل فيها العداء للحضارة، وتسود فيها الغرائز، وتزول فيها كلُّ القيود.. سيصبح كلُّ شيء مباحاً، وستكون حرب الكلِّ ضدَّ الكلِّ؛ من أجل الفوز بكلِّ الممتلكات، والاستيلاء على أشهى النِّساء، غير أنَّ واحداً فقط هو مَن سيستمتع بسعادة لا محدودة. إنَّه الطَّاغية الَّذي استحوذ على كلِّ وسائل القمع والرَّدع، وسيتمنَّى الجميع لو فرض هذا المبدأ: لا تقتل![23] ومن هنا أهمِّيَّة القيود الحضاريَّة، بما فيها الدِّين. على أنَّ هناك مهمَّة أخرى للحضارة تعدُّ رئيسة ومُبرِّرة لوجودها الأوَّل، هو أن تحمي الإنسان من الطَّبيعة. كيف ذلك؟

قد يظنُّ الإنسانُ أَنَّهُ رَوَّضَ الطَّبيعة، وسخَّرها لخدمته، لكنَّها تهزأ به حينما تُزَلْزَلُ الأرض، وتنشقُّ، وتبتلع هذا الإنسان وما صنع؛ وحينما تفور الوديان، وتفيض على السُّهول، ويغرق كلُّ ما هيَّأه الإنسان، وحينما تهيج العواصف، وتكنس كلَّ شيء في دنيا الإنسان؛ ثمَّ حينما تهجم كائنات طبيعيَّة حيَّة (من فيروسات وميكروبات) على الإنسان فتُرديه مريضاً، ثمَّ أخيراً حينما نواجه لغز الموت الَّذي لم يجد العلم له ترياقاً، ولن يجده أبداً.. هذا الأخير -أي الموت- هو الَّذي أرغم الإنسان على الاستعاضة عن علم طبيعيٍّ بعلم نفسيٍّ، يتجلَّى في الدِّين. وقد عبَّر فرويد عن هذه الاستعاضة بأسلوب شيِّق وواقعيٍّ يُذكِّرنا تارةً بخطاب الملحِد اليائس، وقلَّما نستشفُّ منه أسلوب العالم الواثق. يقول: «إذا لم يكن الموت نفسه أمراً عفويَّاً، وإنَّما فعل عنيف ناجم عن إرادة خبيثة[24]، وإن كنَّا نحن أنفسنا محاطين، في كلِّ مكان من الطَّبيعة، بكائنات تضارع وتشبه الآدميِّين الَّذين يحيطون بنا، فإنَّنا نتنفَّس الصُّعداء عندئذ، ونستطيع -بالتَّالي- أن نتهيَّأ نفسيَّا لخوفنا الَّذي ما كُنَّا لنعرف له معنى من قبْلُ»[25].

إذن، فالعجز أمام الموت، والخوف من الكائنات الَّتي تتسلَّط على الإنسان بالموت -وهي الكائنات العُليا العنيفة أو الآلهة-، والحاجة إلى تحقيق الطُّمأنينة ومواجهة الآلهة، هي الَّتي كانت وراء نشوء الدِّين.

5-3- الخوف والدِّين:

اهتدى الإنسان الخائف من الآلهة، الَّتي تُباغته بالموت، إلى وسيلة لمواجهتها بها، عوض البقاء مشلولاً بلا أمل، ما دام يعْوزه السِّلاح، هي: اللُّجوء إلى نفس الطَّرائق التي يستخدمها داخل المجتمعات البشريَّة من تملُّق وتهدئة ورشاوى، وبالتَّالي الاختلاس لجزء من سُلطانها من خلال التَّأثير فيها، ويُذكِّر فرويد بأنَّ هذا الوضع ليس بالجديد، بل له نموذج بدئيٌّ طفوليٌّ، يمثِّل استمراراً له، وذلك أنَّه «قد سبق لنا أن وجدنا أنفسَنا في ضائقة مماثلة حين كُنَّا أطفالاً صغاراً في مواجهة أهالينا. وكانت لنا دواعينا لنخشى جانب هؤلاء ولاسيَّما والدنا، وإن كُنَّا متأكِّدين في الوقت نفسه من حمايته لنا من الأخطار الَّتي كُنَّا فيها يومئذ. هكذا وجد الإنسان نفسه منقاداً إلى التَّقريب بين هذين الوضعين»[26].

فحسب هذا التَّصوُّر، يصبح الأب هو الرَّبّ، والرَّهبة كالْتِمَاسِ الحماية هي الدِّين والإنسان المتديِّن هو الطِّفل - وهذا تصوُّر قريب من فيورباخ الَّذي عدَّ الدِّين علم إنسان مقلوب، فكلُّ ما لم يتحقَّق فيه من صفات قويَّة نظراً لضعفه، يسقطه على الإله ككائنٍ أعلى يتمتَّع بتلك الصِّفات من غنى وجبروت... إلخ، غير أنَّه ينسى أو يتناسى حضور الرَّجاء إلى جانب الخوف، والمغزى إلى جانب الحياة الآمنة؛ إذ لا يستطيع الإنسان أن يحيا بدون دِين وبدون إله؛ فهو حاجة سيكولوجيَّة-عصبيَّة[27]. وسيتركَّز مفهوم الأبِ-الإله في الثَّقافة الغربيَّة برسوخ مع التَّفسير الفرويديِّ لنشأة الدِّين والمجتمع والقواعد، في أعمال مختلفة، على رأسها «الطَّوطم والطَّابو»، كما أنَّ الدِّين المسيحيَّ يقوم على ركيزة الأب -إضافة إلى الابن وروح القدس-، من هنا هذه الرَّابطة المقدَّسة بين الأب/ الإله والابن[28].

يضيف فرويد أنَّ الآلهة احتفظت «بمهمَّتها المثلَّثة، الَّتي يفترض فيها أن تؤدِّيها: تعزيم قوى الطَّبيعة [أي طرد الأرواح الشِّريرة]؛ مصالحتنا [نحن البشر] مع قسوة الأقدار كما تتجلَّى في الموت بوجه خاصٍّ، وأخيراً تعويضنا عن الآلام والأوجاع والحرمانات الَّتي تفرضها حياة المتمدنين المشتركة على الإنسان»[29].

هذه الوظائف هي ما يجعل من الحياة أمراً ممكناً، ومن الاستمرار في الوجود أمراً مقبولاً، ومن تقبُّل أصناف المحن الَّتي ترغمنا عليها صروف الدَّهر شيئاً مُساغاً، وإلَّا لحلَّ العَبَث واستوطن اللَّامعنى في المجتمعات. ولعلَّ في هذه الوظائف جواباً عن تساؤلات الإشكال الَّذي وضعه فرويد بعد أن أشاد بقيمة المعتقدات الدِّينيَّة الَّتي يُعبِّر عنها بالأفكار الدِّينيَّة في قوله: «بدهيٌّ أنَّ الأفكار الدِّينيَّة الَّتي لخَّصْنَاها فيما تقدَّم قد نالها تطوُّر مديد، وتبنَّتها في مختلف مراحلها حضارات شتَّى. وقد اخترت هنا واحدة من هذه المراحل التَّطوُّريَّة الَّتي تكاد تتطابق والمرحلة الأخيرة المتمثِّلة في الحضارة المسيحيَّة الرَّاهنة الخاصَّة بالعروق الغربيَّة البيضاء.(...) والأفكار الدِّينيَّة بأوسع معنى الكلمة، تعدُّ في وضعها الرَّاهن أثمن تراث للحضارة وأرفع قيمة في مستطاعها أن تقدِّمها للمشاركين فيها، قيمة تعتبر أسمى من كلِّ فنِّ انتزاع ما في الأرض من كنوز ومن كلِّ فنِّ توفير أسباب الحياة للبشر(...) وأنَّهم ما كانوا ليطيقوا الحياة لولا ما يعزونه لتلك الأفكار الدِّينيَّة من قيمة يزعمون أنَّ لها ملء الحقِّ فيها»[30].

أمَّا التَّساؤلات الَّتي يعيد فرويد طرحها هنا، فهي: ما كُنه هذه الأفكار الدِّينيَّة؟ وما منبع التَّوقير الرَّفيع الَّذي تُحاط به كأفكار دينيّة تعدُّ أثمن تراث حضاريٍّ، وأرفع قيمة قدَّمَتها الحضارة للبشريَّة، وأسمى كنوز الأرض وفنونها؟ وهل لا يعدلها في الحياة شيء مادامت هي الَّتي جعلت الحياة ممكنة بين البشر؟ وإذا كان هذا هو الحق، فلماذا سيعود فرويد إلى التَّبخيس منها وسيعدُّها أوهاماً؟

ومثلما جاءت هذه التَّساؤلات متأخِّرة، جاء المنهج الَّذي اتَّبعَه فرويد في معالجتها غريباً؛ فهو لم يخضع للتَّجريب، وإنَّما اتَّخذ شكل حوار داخليٍّ مع نفسه؛ مثلما فعل أفلاطون في محاوراته مع شخوصه سقراط وغلوكون -إلَّا أنَّهما تمتَّعا بالوجود-، ومثلما فعل هيوم في كتابه «محاورات في الدِّين الطَّبيعيِّ»، وغيرهما. والأغرب من هذا أنَّه كان واعياً بهذا، إذ يقول: «إنَّ بحثاً يأخذ شكل مونولوج متواصل لا يخلو البتَّة من أخطار. فقد يستسلم المرء بسهولة لإغراء إقصاء الأفكار الَّتي قد تقطع عليه حواره مع نفسه، وينتابه بالمقابل إحساس بعدم اليقين، فيسعى إلى أن يخنقَه تحت وطأة ثقة بالنَّفس مبالَغ فيها»[31]، ويتخيَّل المحاوِر كخصم يتابع محاجَّته بشكٍّ وارتياب. وفي الحقيقة، إنَّما يُماحكُ فكرة من أفكاره بفكرة أخرى، أو فكرة من كتاب من كتبه بفكرة من كتاب آخَر من كتبه، ليثبت أطروحة أو يدحض أُخرى، وهكذا دواليك.

فماذا عن علاقة الدِّين بالخوف في هذا الحوار؟ «يسأل المحاور: سبق لكَ أن عالجت في كتابك «الطَّوطم والمحرَّم» مسألة أصل الأديان، لكنَّ الأشياء أُعيدت في ذلك الكتاب، في مظهر آخَر. فعلَّة كلِّ شيء ترتدُّ إلى العلاقة بين الابن والأب، فالله هو أب موقَّر مُعظَّم، والحنين إلى الأبِ هو في جذر الحاجة الدِّينيَّة. وقد اكتشفتَ بعدئذ على ما يبدو عامل الضَّعف والضَّائقة البشريَّين، ذلك العامل الَّذي جرَت العادة بالفعل على عزو الدَّور الأوَّل إليه في تكوين الأديان، وها أنتَذا تحَوِّلُ إلى الضَّائقة كلَّ ما كان في السَّابق عقدة أبويَّة. فهل أستطيع أن أسألك توضيحاً حول هذا التَّحوُّل في تفكيرك؟»[32].

لم يكن فرويد في جوابه حاسماً، بل كان مُساجِلاً ومناوراً ومبرِّراً ومدافعاً، بطريقة يُفهم منها العلم الحقُّ، في حين أنه لم يكن إلَّا مماحكاً بفرضيَّات تولّد فرضيَّات غيرها. فلنتأمَّلْ جوابه: «عن طيب خاطر، فأنا لم أكن أنتظر سوى هذه الدَّعوة، لكن هل يمكن أن يقال حقَّاً أنَّ تفكيري قد تحوَّل؟ لم يكن قصدي، في 'الطَّوطم والمحرَّم'، أن أفسِّرَ أصل الأديان، وإنَّما فقط أصْلَ الطَّوطميَّة. فهل تستطيع، من أيِّ وجهة نظر معروفة لديك، أن تفسِّرَ لماذا كان الشَّكل الأوَّل، الَّذي تجلَّت فيه الألوهيَّة الحامية الواقية، هو الشَّكل الحيوانيَّ؟ ولماذا حُرِّمَ قتل هذا الحيوان وأكْله؟ ولماذا كان يُقتل مع ذلك مرَّة في كلِّ سنة، عادة احتفاليَّة كبرى، ويؤكَل على مائدة مشتركة؟ هذا بالضَّبط ما يحدث في الطَّوطميَّة»[33].

إنَّ أكثر حقائق -أو بالأصحِّ وقائع- فرويد هي تخمينات، فرضيَّات، آتية من الملاحظة، وكلُّ ملاحظة يصوغ منها فرضيَّة، وكلُّ فرضيَّة يُقيم عليها بناءً نظريَّاً دون أن يمحِّصَها. ولا يضرُّه خطأ المنطلقات والنَّتائج مادام البناء سليماً كما أشار إلى ذلك كولن ولسن سابقاً. وفي السِّياق ذاته، يُقدِّم روبرت ودورث شهادة عن فرويد جاء فيها: «كان منذ صباه [تلميذاً] نابهاً طموحاً مع ميل عقليٍّ بل وعلميٍّ. ومع هذا فلا أقول فيما يتعلَّق بكتاباته كلِّها إنَّ مزاجه مزاج الرَّجل العلميِّ. فهو يبدأ ملاحظاً أكثر منه باحثاً، وكذلك مخترع فروض خصب أولى منه فاحصاً بطيئاً للفروض (...) فما إن تقرأ كتب فرويد حتَّى تفاجئك كثرة ما لو فكَّرت فيه لحظة لوجدتَه فروضاً، فأنت تجد في صفحات معيَّنة منها ما يكفي ليجعل طائفة من الباحثين في شغل واختبار لها سنة كاملة، ولكنَّ فرويد يمرُّ مُسرعاً ويعطيك كثيراً غيرها على الصَّفحة التَّالية. إنَّ له بلا شكٍّ لَعقلاً خصباً»[34].

لا يهمُّنا هنا البحث في سيرة فرويد لمعرفة أصول هذه السِّمة لديه، ولا تأثير شاركو عليه، الَّذي كان يوصي بعدم التَّهيُّب من الحقائق المحيِّرة، وإلقاء النَّفس فيها بالبحث حتَّى يأتي الكشفُ بقوَّة، ويأتي معه بالفرضيَّات الكثيرة الخصبة، ونكتفي بالتَّسليم مع فلوجل بأنَّ «دراسة تلك المجالات من العقل الَّتي كرَّس[حياته] لها، لم تصل بعد إلى المرحلة الَّتي يمكن فيها توفير الدِّقَّة والضَّبط التَّجريبيَّيْن (...) لقد كشف لعلماء النَّفس عن عدد كبير من المشاكل الجديدة ذات الأهمِّيَّة النَّظريَّة البالغة والدَّلالة العملية الخطيرة»[35]، ولكنَّه لم يحلَّها بالاستقصاء العلميِّ كما كان يفعل علماء المختبر، بل ظلَّ في الفرضيَّات المستقاة من الملاحظة العينيَّة أو من قراءة كتب الأدب العالميِّ، وخاصَّة اليونانيَّة القديمة.

5-4- الدِّين والوهم:

لَمَّا ذكر فرويد المحاولتين اللَّتَين التمَسَتْهما الحضارة الغربيَّة المسيحيَّة للتَّملُّص من مواجهة المشكلة الدِّينيَّة، وهما المحاولة الدِّينيَّة لآباء الكنيسة الَّتي صاغوها في هيئة قانون يقول: «أؤمن به لأنَّه محال» - وهو قول يُنسَبُ إلى القدِّيس أوغسطين، ويمكن التَّعبير عنه بهذه الصِّيغة: «أؤمن أوَّلاً ثمَّ أعمل، أو أعقل أوَّلاً ثمَّ أؤمن»؛ والمحاولة الفلسفيَّة الحديثة والَّتي تمَّ صَوْغُها في مبدأ «كما لو أنَّ»، والَّتي يرى فرويد أنَّه ليس وحدَه هو مَن ينقدها، بل ينقدها مفكِّرون آخرون، مثل هــــ. فايهنجر في مؤلَّفه الَّذي يحمل العنوان ذاته «فلسفة كما لو أنَّ» الَّذي يستشهد بقول ورد فيه (من طبعتيه السَّابعة والثَّامنة، ص68): «إنَّنا ندرج في عداد الأوهام والتَّخيُّلات لا العمليَّات النَّظريَّة الحياديَّة فحسب، بل أيضاً الإنشاءات التَّفكيريَّة الَّتي تشيِّدها أنبل النُّفوس، والَّتي تأسِرُ أنبَلَ شَطْرٍ من الإنسانيَّة، والَّتي لا تطيق هذه الأخيرة أن تنتزع منها»[36].

يضعنا هذا النَّصُّ أمام قناعة واضحة، هي أنَّ فرويد لم يكن ههنا شجاعاً، مثلما كان في مؤلَّفاته الأولى.. إنَّ أسلوبه وتبريره يَنِمَّان عن هيبةِ من الموضوع أو من عدم ثقة. والحال أنَّ ما سيأتي سيُبيِّن أنَّه لم يفعل إلَّا أن بَسَطَ -بتكرار- ما سبق للفلاسفة أن عرَضوه وبَسَطُوهُ في الغرب والشَّرق معاً، وعلى رأسهم فيورباخ، وأراد فرويد أن يتميَّز عنهم بالرُّؤية النَّفسيَّة. يقول: «حين نوجِّه أنظارنا نحو التَّكوين النَّفسيِّ للأفكار الدِّينيَّة، فهذه الأفكار، الَّتي تطرح نفسها على أنَّها معتقدات، ليست خلاصة التَّجربة، أو النَّتيجة النِّهائيَّة للتَّأمُّل والتَّفكير، وإنَّما هي توهُّمات وتحقيق لأقدم رغبات البشريَّة، وأقواها، وأشدِّها إلحاحاً. وسِرُّ قوَّتها هو قوَّة هذه الرَّغبات»[37].

إنَّ الدِّين لا يقوم على التَّجارب، ولا يقوم على خلاصة للتَّأمُّلات العقليَّة، وإنَّما على الأوهام. وأصل هذه الأوهام هو ما سبق أن شرحه فرويد؛ أي الإحساس المرعِب بضيق الطِّفل، الَّذي يحتاج إلى أبيه، الَّذي يحميه ويُحبُّه. ولَمَّا أدرك الإنسان أنَّ هذه الضَّائقة لا تبقى حكراً على الأطفال، بل تمتدُّ طوال الحياة، تشَبَّث بأبٍ أعظمَ قوَّةً، وأشدَّ بأساً، هو العناية الإلهيَّة؛ فتمَّ إرساء نظام أخلاقيٍّ يُحقِّق العدالة، وتطمح إليه البشريَّة والحضارة، وكذا إطالة الحياة الأرضيَّة بحياة أخرى في المستقبل (الآخرة)، بل يذهب فرويد إلى أنَّ أوَّليَّات المنظومة الدِّينيَّة هي الَّتي وفَّرت الأجوبة عن الأسئلة البشريَّة الملغزة، وهي أصل الكون، والعلاقة بين الجسد والرُّوح[38]. لكنَّه لم يذكر أهمَّها، وهي خلود الرُّوح، والبعث هل يكون للأجساد دون الأرواح أم لهما معاً؟ إلى غير ذلك من الأسئلة الَّتي يطرحها الفلاسفة وعلماء الكلام وأهل الدِّين وبعض العوامِّ.

إلَّا أنَّ كلَّ ذلك، حسب فرويد، مجرَّد توهُّمات. وأهمُّ ما يقوم به هنا هو التَّمييز بين الوهم والخطأ والهذيان ثمَّ تحديد معنى التَّوهُّم، يقول: «ليس التَّوهُّم والخطأ شيئاً واحداً، كما أنَّ التَّوهُّم ليس بالضَّرورة خطأ، إنَّ ما ذهب إليه أرسطو من أنّ الدُّود وليد القذارة -وهو رأي لا يزال يعتنق به الجهلة من النَّاس- كان خطأ. كذلك خطأ هو الرَّأي الذي كان يقول به جيل سابق من الأطبَّاء من أنَّ السّهام (وهو هزال مُصاحب لمرض مُزمِن) نتيجةٌ للشَّطط الجنسيِّ. ومن الخطأ أن نسمِّيَ هذه الأخطاء توهُّمات. في حين أنَّ كريستوف كولومبوس كان بالفعل واهماً عندما حسِب أنَّه اكتشف طريقاً بَحْرِيَّةً جديدة إلى الهند(...). ومن الممكن أن نطلق صفة 'الوهم' على زعمِ بعض ذوي النَّزعة القوميَّة مِمَّن يؤكِّدون أنَّ العروق الهنديَّة-الجرمانيَّة هي العروق البشريَّة الوحيدة المؤهَّلة للحضارة، أو أيضاً على الاعتقاد بأنَّ الطِّفل كائن مجرَّد من الغريزة الجنسيَّة، وهو الاعتقاد الَّذي تحطَّمَ للمرَّة الأولى على يد التَّحليل النَّفسيِّ. وخاصِّيَّة الوهم أنَّه مُتفرِّع عن رغبات إنسانيَّة»[39].

الخطأ هو ما يمكن أن يُتحقَّق منه بالفحص التَّجريبيِّ ومقارنته بالواقع. لكنَّ الوهم ليس خاطئاً ولا غير متناقض مع الواقع أو غير قابل للتَّحقيق، والدَّليل على ذلك أنَّ في مستطاع أيِّ فتاة فقيرة ومن حَسَبٍ وضيع أن توهم نفسها بأن تتزوَّج أميراً وسيماً يردفها على صهوة جواد أبيض. ومن الممكن أن يحصل هذا، بل إنَّه حصل في الواقع، كما يقول فرويد في نفس السِّياق.

لكنَّ فرويد يُشدِّد بالقول إنَّه «لأمر أبعد بكثير عن الاحتمال أن يأتي المسيح المنتظَر، ويفتتح العصر الذَّهبيَّ. ومَن يُدعى إلى إصدار حُكم على هذا الاعتقاد، فسيصنّف تبعاً لموقفه الشَّخصيِّ بين الأوهام، أو بين نظائر الفكرة الهاذية»[40].

إذا كانت الفكرة الهاذية -في مجال الطِّبِّ النَّفسيِّ- متناقضة في جوهرها مع الواقع، فَلِأنَّ الهذيان «اعتقاد باثولوجيٌّ في أفعال غير واقعيَّة، أو هو تصوُّرات خياليَّة تفتقد إلى أيِّ أساس. والموضوعات السَّائدة فيها هي أفكار العظمة والغيرة والتَّأثيم...إلخ، والَّتي يتمُّ تبريرها إمَّا بتأويلات خاطئة، أو بتصوُّرات خاطئة (هلوسات). كما يتعلَّق الأمر فيه أحياناً بتركيبات غير منسجمة وخرافيَّة من أصل خياليٍّ»[41]. إنَّ الأمر هنا يتعلَّق بمرضٍ عقليٍّ إذا لم يُعالَج، وأصبح حادَّاً، سينجُم عنه الخلط العقليُّ، مع إصابة عميقة لدى الحالة (حرارة، حركة، هلوسة)، بفعل إصابة سمِّيَّة، أو عدوى تصيب الدِّماغ، وربَّما أدَّت إلى الوفاة كما وصف ذلك الأطبَّاء. فإصابة الدِّماغ تخلط إدراك الواقع وتعوِّضه بخيالات وتُعبِّر عنه بهلوسات وتركِّب منه خرافات؛ فالتَّوهُّم هو كلُّ اعتقاد يغلب عليه حافز تحقيق رغبة من الرَّغبات، ويرجع إلى الواقع ليجد توكيداً فيه. وبهذا المعنى، يعيد فرويد تكرار أنَّ المذاهب الدِّينيَّة جميعها أوهام لا سبيل إلى إقامة البرهان عليها، ولا يمكن أن يُرغَمَ أيُّ إنسان على الاعتقاد في صحَّتها أو أن يؤمن بها مادام لا سبيل إلى إثباتها أو إلى دحضها علميَّاً. أمَّا الحدس والاستبطان فلا يُعتدُّ بهما للإثبات هنا.

5-5- تناقضات فرويد:

ومع كلِّ هذا، ففرويد يقع في تناقضات من نَواحٍ عدَّة، أهمُّها:

- إشادته بالدِّين ودوره في الحضارة والأخلاق والحدِّ من القتل، مع وصف صادق للإله، يقول: «إنَّه لجميل ورائع حقَّاً أن يكون هناك إله فاطر للكون، وعناية إلهيَّة رؤوف، ونظام أخلاقيٌّ للكون، وحياة ثانية، لكن من المثير للفضول فعلاً أن يكون هذا كلُّه هو بالتَّحديد وبالضَّبط ما يمكننا أن نتمنَّاه لأنفسنا. والأغرب من ذلك أيضاً أنَّ أسلافنا الَّذين كانوا يئِنُّون تحت نير البؤس والجهل والعبوديَّة، قد أمكن لهم أن يتوصلوا إلى حلِّ جميع معضلات الكون وألغازه الصَّعبة تلك»[42].

- أمَّا السُّؤال الَّذي نطرحه هنا هو كالآتي: ما الَّذي يمنع أن يكون الدِّين فطرة وجِبِلَّة في الإنسان كالعقل، تتطوَّر مثلما يتطوَّر العقل، إلَّا أنَّ مجال كلِّ واحد مغاير للآخَر؛ لأنَّ هذا للتَّفكير، وذلك للرُّوح؟ وما الَّذي يمنع أن يكون الأسلاف قد توصَّلوا إلى حلِّ معضلات الكون وألغازه الصَّعبة بالدِّين كمعرفة روحيَّة تختصر الطَّريق إلى الحقيقة، وتدعو إلى استعمال العقل والتَّجريب؛ من أجل التَّحقُّق منها، وإن كانت النَّتائج طويلة الطَّريق، بطيئة المحصول؟ ألم يُعانِ العقل ذاته من سقوط طوال تاريخ الفلسفة أمام الثَّورات العلميَّة وأزمات اليقين، وأصبح ما كان بالأمس نموذجاً لاكتمال الحقِّ عند أرسطو وأقليدس مرحلة من مراحل تاريخ العلم ليس إلَّا؟ ألم تذهب الدِّراسات المختبريَّة في علم الدِّماغ والأعصاب بالولايات المتَّحدة الأمريكيَّة مع التَّطوُّر المذهل لراسمات المخِّ، وإدماج الحاسوب في آلات تصوير المخِّ، إلى إثبات أنَّ العناصر الَّتي تلعب دوراً في آليَّة تفكيرنا هي من طبيعة بصريَّة وعضليَّة[43]، وأنَّ أنطونيو دامازيو؛ عالم النَّفس العصبيِّ، ومدير قسم علم الأعصاب بجامعة أيوا بالولايات المتَّحدة، يقلب التَّصوُّر الدِّيكارتيَّ لحساب باسكال، ويؤيِّد القول بــ «أنَّ للقلب منطقه الَّذي لا يمكن للعقل أن يتجاهله»[44]؛ وبالتَّالي لا وجود لعقل خالص[45] ما الَّذي يمنع أن نؤكِّد -مع فراس السوَّاح- «أنَّ الدِّين ليس وهماً، والمؤمن ليس واهماً في إحساسه بوجود قوَّة أعظم تضمُّ الوجود إلى وحدة متكاملة؛ لأنَّ الخبرة الدِّينيَّة قد ارتكزت، عبر الأزمان، على تجربة حقيقيَّة صلبة، وعلى شرط معطى الوجود الإنسانيِّ»؟[46] وبالتَّالي، فالموقف الفرويديُّ، كموقف إرجاعيٍّ، يختصر الدِّين في جملة من العمليَّات النَّفسيَّة، لا يتمتَّع بأساس موضوعيٍّ صلب[47]؟

- إنَّ مشكل فرويد ليس الوهم الدِّينيَّ، بل هو «إشادة تصوُّر للعالم»، يدمج داخله الوهم السِّياسيّ والوهم الإيروسيّ؛ فــ «بمجرَّد تسليمنا بكون المذاهب الدِّينيَّة أوهاماً، يُطرح سؤال جديد: أليست من طبيعة مماثلة أيضاً بعض المكتسبات الثَّقافيَّة الأخرى الَّتي تحظى بعالي تقديرنا، والَّتي لا تأبى أن تسيطر على حياتنا؟ أفلا ينبغي أن ننعت المبادئ الموجِّهة لمؤسَّساتنا السِّياسيَّة بأنَّها أوهام هي الأخرى؟ والعلاقات بين الجنسين في حضارتنا، ألا يعكِّرها وهمٌ إيروسيٌّ، أو سلسلة من الأوهام الإيروسيَّة؟»[48].

لا ندري لماذا غاب على بعض الدَّارسين أنَّ فرويد في هذا المؤلَّف -وفي أعمال آخِر حياته- كفَّ عن أن يكون داخله العالِم الَّذي يتكلَّم، واستيقظ الفيلسوف الشَّاكُّ أو بالأحرى الهدَّام! ولعلَّ في ما أشرنا إليه عند بول ريكور في عمله «فرويد- محاولة في التَّفسير» ما يبيِّن هذا المعنى.

- إنَّ اضطرابه وتقليده يظهران في أكثر من موقف؛ فبعد إشادته بالعلم، يعود للحدِّ من قيمته في إشباع حاجات روحيَّة: «نحن نوافقك على أنَّ العلم لم ينجز شيئاً كبيراً حتَّى الآن. ولكن حتَّى لو حقَّق تقدُّماً أوسع بكثير لما كفى البشر، ولما سَدَّ حاجتهم؛ فلِلإنسان حاجات مُلِحَّة أخرى لا يستطيع العِلم البارد أن يروي غلَّتهم إليها»[49].. هذه الحاجات الملحَّة هي من طبيعة روحيَّة لا يُشْبِعها إلَّا الدِّين، وحاجات اجتماعيَّة وحضاريَّة من نظام وغيريَّة وتحمُّل الحياة. والسُّؤال الَّذي نطرحه: لم السَّعيُ إلى هذا الهدم غير المعقول للدِّين؟ أَهُوَ رغبة في التَّحرُّر من الكاثوليكيَّة الَّتي جثمَت بسُلطانها على أوروبا العصور الوسطى، وظلمت العلماء والفلاسفة أصحاب العقل؟ أَهُوَ مساهمة في قتل الأب الرَّمزيِّ الَّذي أشاد به الغرب طويلاً، إلى جانب كوبرنيك وداروين؟ ولِمَ هذه الرَّغبة في إخراج بعض الأتقياء من حالة الدِّين إلى حالة اللَّادين؟

يجيب فرويد: «ليس ثمَّة من خطر، إذا تخلَّى واحد من الأتقياء الورعين عن إيمانه بعد أن تكون حججي قد أفحمَته وسدَّت عليه السُّبل، ثمَّ هل قلتُ شيئاً غير ما قاله رجال آخَرون، أهل للثِّقة أكثر منِّي، وغير ما قالوه بصورة أكمل وأقوى وأفصح وأبلغ؟»[50] - وهو هنا يقصد فيورباخ- ومع ذلك يُحمِّل نفسه مسؤوليَّة ما يمكن أن يقع عليه من ضرر جرَّاء البَوح بهذه الأفكار، وتكبر خشيته على التَّحليل النَّفسيِّ الَّذي قد يصيبه النُّفور من جرَّاء ما يمكن أن يصيب صاحبَه من ضرر وسوء، بل إنَّ هناك تناقضات جوهريَّة أُخرى تتعلَّق بأهمِّيَّة الإبقاء على التَّعليم الدِّينيِّ[51] ثمَّ على تطهير المذهب الدِّينيِّ من كلِّ علامات نمط التَّفكير البدائيِّ والطفليِّ، ثمَّ الاتِّحاد بين الجماهير الأمِّيَّة وبين الفلسفة والمفكِّرين في صيانة الحضارة وزوال الخوف الَّذي يعلم ابن الشَّعب بأنَّ الإيمان بالله قد تلاشى في أوساط الطَّبقات الاجتماعيَّة العليا[52]، ثمَّ لا يفتأ أن يربط بين معرفة الكون ومعرفة الجهاز النَّفسيِّ، يقول: «إنَّ جهازنا النَّفسيَّ يؤلِّف هو ذاته جزءاً مكوَّناً من ذلك الكون الَّذي علينا أن نستكشفه، والَّذي يصلح فعلاً لبحثنا وتنقيبنا فيه»، ثمَّ يختم قائلاً: «ليس علمنا وهماً، وإنَّما الوهم أن نتصوَّر أنَّه في وسعنا أن نجد لدى غيره ما لا يستطيع هو أن يقدِّمه لنا»[53].

والحال، هل هناك علم واحد أوحد حقيقيٌّ هو التَّحليل النَّفسيُّ؟ ألم يجتهد العلماء منذ أن اهتمُّوا بتصنيف العلوم، من عهد أرسطو إلى يومنا هذا، ولم يجزموا بوجود عِلم واحد، هو الَّذي يستحقُّ لفظة «علم» بعين حرف البداية الكبرى، أو ما يصطلح عليه بــ «حرف التَّاج» Majuscule؟

5-6- ما وراء فرويد والدِّين:

لقد عالج فرويد هذا الموضوع بعجلة كبرى يعترف هو بها، وبمقاربة فلسفيَّة لم يتمكَّن من آليَّاتها حين أغفل الوهم السِّياسيَّ والوهم الإيروسيَّ، وتناقض مع نفسه مراراً في شأن قيمة الدِّين والله بالنِّسبة إلى الحضارة ودافعه الأوَّليِّ إلى هدمهما، وهو «لا يميِّز بين الدِّين والتَّشريع، فيرجع ظهور الدِّين إلى بدايات ظهور التَّشريع»[54]. ومع أنَّه عمَّق ملاحظته القائلة: «لا تزال هناك إلى اليوم شعوب لا تنمو ولا تترعرع تحت ضغط نظام دينيٍّ، وهي لا تقترب مع ذلك أكثر من غيرها من الشُّعوب من المثل الأعلى (...) ومَن يرغب في أن يطرد الدِّين من حضارتنا الأوروبيَّة؛ فلن يستطيع وصولاً إلى مبتغاه إلَّا بمساعدة نظام مذهبيٍّ آخَر، وسوف يتلبَّس هذا النِّظام من البداية جميع سمات الدِّين السِّيكولوجيَّة: القداسة، الصَّرامة، عدم التَّسامح وحظر إعمال الفكر، ذوداً عن حياضه»[55]؛ وحلَّل بعد ذلك كلَّ أشكال الإيديولوجيا الَّتي نصَّبت نفسَها كآلهة جديدة، وكديانات بديلة تكتسي كلَّ صفات الدِّين الأخرى، إلَّا أنَّه لم يُجلِ تلك الأشكال للإيديولوجيا كآلهة جديدة، وديانات بديلة، تجليةً شافية. وهذا ما انتبهت إليه التَّيَّارات الجديدة في التَّحليل النَّفسيِّ، ومن أبرز الممثِّلين لها إريك فروم، الَّذي ميَّز بين الأديان الإنسانيَّة humanistic، والأديان التَّسلُّطيَّة authoritarian، حيث نستطيع إدخال ما وصفه فرويد في خانة الأديان التَّسلُّطيَّة.

فما المقصود بالدِّين التَّسلُّطيِّ؟ هو «اعتراف الإنسان بقوَّة عليا غير منظورة تتحكَّم في مصيره، ولها عليه حقُّ الطَّاعة والتَّبجيل والعبادة»[56]. هذا التَّعريف، الَّذي استقاه فروم من معجم أكسفورد، يوضحه ببيان أكَّد فيه الاعتراف بأنَّ الإنسان تحكمه قوَّة عُليا خارج نفسه، وأنَّها تمارس سيطرة تجعلها جديرة بالطَّاعة والتَّبجيل والعبادة، وأنَّ التَّقصير في ذلك يُعَدُّ إثماً، وأنَّ سبب الطَّاعة والتَّبجيل والعبادة لا يكمن في صفات الإله الأخلاقيَّة في الحُبِّ أو العدل.

ومن الأهمِّيَّة بمكان الإشارة إلى توضيح فروم بأنَّ فكرة الإله التَّسلُّطيِّ رمز الجبروت، وفي مقابله الإنسان؛ رمز العجز والتَّفاهة والمحدوديَّة والاستسلام، هي «جوهر الأديان التَّسلُّطيَّة كلِّها، سواء صيغت علمانيَّة أو لاهوتيَّة[57]. والإله في الدِّين التَّسلُّطيِّ هو الأعلى؛ لأنَّ له القوَّة الأعلى، والإنسان إلى جواره لا حول له ولا قوَّة. والدِّين التَّسلُّطيُّ العلمانيُّ (أو الدُّنيويُّ) يتبع هذا المبدأ نفسه، فهنا يصبح الفوهرر Fuhrer، أو أبو الشعب المحبوب أو الدَّولة أو العِرق Race أو الوطن الاشتراكيُّ، موضوعاً للعبادة، وتصبح حياة الفرد تافهة، وتتألَّف قيمة الإنسان من إنكاره لقيمته وقوَّته»[58].

يتجلَّى وهم فرويد في إرادته إزاحة الدِّين التَّسلُّطيِّ اللَّاهوتيِّ، وتعويضه بدينٍ تسلُّطيٍّ دنيويٍّ، يعبد الشَّخص أو الدَّولة أو الفكرة أو العِلم، وحتَّى عبادة العِلم لا تُحرِّر الإنسان.. إنَّها تسقط في قبضة تسلُّط آخَر أشدَّ وأقوى، هو عبادة العلمويَّة؛ الشَّيء الَّذي جعل لودفيغ بنسفانغر L. Binswanger يؤاخذ فرويد على اختزاله الإنسان في «الكائن الطَّبيعيِّ» Homo Natura[59]، الَّذي لا يختلف عن باقي الكائنات الطَّبيعيَّة الأُخرى؛ وبهذا جرّد فرويد الإنسان من أهمّ الخصائص الأخرى، وأبقى له خاصِّيَّة الدَّوافع الَّتي تلازمه في كلِّ عمل.

لقد عالج مُحلِّلون نفسيُّون مسألة الدِّين من زوايا غير فرويديَّة. ومنهم كارل يونغ الَّذي وجد في التَّصوُّف وخاصَّة ميراث إكهارت Eckhart الوسيلة لتجديد الموقف الدِّينيِّ بالغرب، ولتعاون أصناف من الوعي فيما بينها من أجل إيقاف الحماقات العالميَّة الجديدة من حروب وإبادات وعنصريَّة؛ ومنهم إريك فروم الَّذي يعرض -في الموقف المناقض للدِّين التَّسلُّطيِّ- الرَّكائز الَّتي يقوم عليها الدِّين الإنسانيُّ بالقول: «يدور الدِّين الإنسانيُّ حول الإنسان وقوَّته، فعلى الإنسان أن يُنمِّيَ قدرة عقله كيفما يفهم نفسه وعلاقته بغيره من النَّاس وموضعه في الكون؛ كما ينبغي عليه أن يعرف الحقيقة فيما يتعلَّق بحدوده وإمكانيَّاته على السَّواء؛ وعليه أن ينمِّيَ قدراته على حُبِّ الآخَرين كما يحب نفسه؛ وأن يخوض تجربة التَّضامن مع الكائنات الحيَّة جميعاً ولابُدَّ أن تكون له مبادئ ومعايير ترشده إلى هذه الغاية»[60]؛ أي إنَّ الدِّين الإنسانيَّ موحِّد يعمل على ارتباط الإنسان بالعالم عبر الأفكار والحبِّ، ومحرَّر من العجز والخنوع والخضوع، ومبهج يُشيعُ الفرح ويعمل عليه، وينبذ الحزن وينفِّر من الإحساس بالذَّنب والإثم، ومُحقِّق لذات الإنسان ومحترم لمشاعره وأفكاره، لا مَاحِقُ له أو ساحقٌ أو قاهر له. وبتعبير فروم: «بقدر ما تكون الأديان الإنسانيَّة تأهيليَّة؛ يكون الإله رمزاً على قوى الإنسان الخاصَّة الَّتي يحاول تحقيقها في الحياة، ولا يكون رمزاً على القوَّة والتَّسلُّط»[61].

فالدِّين يكون هنا في خدمة الإنسان، والإله يكون هنا لإسعاد الإنسان ومُؤازرته في حياته، ومساعدته على تحقيق ذاته، وعيش حياته بأبهج المعاني، في تكامل أبعادها المادِّيَّة والرُّوحيَّة والفكريَّة والعاطفيَّة والكونيَّة؛ فيحبُّ كلَّ المخلوقات، ويحترمها.

يقدِّم فروم إضافة يتميَّز بها عن فرويد، وهي أنَّ هذه الأديان الإنسانيَّة موجودة فعليَّاً في عالم الإنسان في مختلف الحضارات، ويذكر أمثلة، منها «البوذيَّة المبكِّرة والطَّاوية وتعاليم المسيح وسقراط واسبينوزا وبعض الاتِّجاهات في الدِّيانتين اليهوديَّة والمسيحيَّة (وخاصَّة في التَّصوُّف)، ودين العقل الَّذي نادت به الثَّورة الفرنسيَّة»[62]. ولا يفوته أن يلاحظ أنَّ التَّمييز بين الدِّين التَّسلُّطيِّ والدِّين الإنسانيِّ يتقاطع مع التَّمييز بين التَّأليهيِّ وغير التَّأليهيِّ؛ إذ ليس من الضَّروريِّ أن يُبنى الدِّين على إله مفارق حتَّى يُسمَّى ديناً، بل يمكن أن يُبنى على عبادة شخص أو فكرة أو دولة حتَّى يعدُّ ديناً تسلُّطيَّاً ولكن علمانيَّاً. مثلما حصل مع هتلر والشُّيوعيَّة. كما يتقاطع التَّمييز بين الأديان بحصر المعنى والمذاهب الفلسفيَّة ذات الطَّابع الدِّينيِّ كوحدة الوجود لدى اسبينوزا؛ إذ ليس المهمُّ في هذه المذاهب الموقف الفكريَّ بل الموقف الإنسانيُّ الَّذي تحمله داخلها.

والحقُّ، أنَّ فروم، هنا، وإن كان يختلف مع فرويد، فإنَّه يتَّفق مع فيلسوف وعالم نفس وطبيب عقليٍّ ألمانيٍّ، هو كارل ياسبرس في كتابه «فلاسفة إنسانيُّون»، حيث جمع بين سقراط وبوذا والمسيح وكونفوشيوس؛ لأنَّهم عمَّقوا المعنى الإنسانيَّ، وصارعوا من أجله[63].

لكن هذا لا يمنعنا من توجيه نقد نافذ إليه، يتعلَّق بإهماله ذِكر الإسلام، أو ذِكر دين نبيَّه محمَّد[64] -ما دام الغربيُّون يُسمُّون الأديان بأسماء أصحابها-، هذا في الوقت الَّذي ذكره فرويد في «موسى والتَّوحيد»، مثلما ذكره ماركس وإنجلز في «حول الدِّين»، وأوائل الباحثين في سيكولوجيَّة الدِّين في الولايات المتَّحدة الأمريكيَّة في الدِّراسات الَّتي عرضها هنري جيمس لوبا[65].

إنَّ كتاب فرويد، الموسوم بـ «موسى والتَّوحيد»، تحليلٌ نفسيٌّ لصاحب الدِّين، وليس للدِّين موضوعنا الرَّئيس! إلَّا أنَّنا نذكره هنا عرضاً عسى أن نعود إلى تعميقه في بحثٍ آخَر، في إطار «سيكولوجيَّة الأنبياء»؛ هذا الموضوع الَّذي عالجه بعض الباحثين بكيفيَّة مباشرة؛ مثل عبد الله كمال في «التَّحليل النَّفسيِّ للأنبياء»، وعالجه البعض الآخَر بكيفيَّة غير مباشرة ومتشابكة؛ مثل فتحي بن سلامة في «الإسلام والتَّحليل النَّفسيُّ».

5-7- الخاتمة المفتوحة:

نختم هذا القسم بملاحظتين كبيرتين:

الأولى سلبيَّة تشاؤميَّة، تتعلَّق بغاية فرويد من التَّحليل النَّفسيِّ عامَّةً، ومن الدِّين خاصَّةً، سجَّلها أوليفيّي روبول O.Reboul، في مؤلَّفه «قِيَمُ التَّربية»، حيث لخَّص الموقف الفرويديَّ في عبارة «الرَّاشد المستحيل». فالتَّحليل النَّفسيُّ من ضمن العلوم الإنسانيَّة الَّتي طُرح فيها مشكل الرَّاشد بحدَّة أكبر. ففرويد يصرِّح بأنَّ «العلاج التَّحليليَّ النَّفسيَّ هو تربية تدريجيَّة لتجاوز بقايا الطِّفل في كلِّ واحد منَّا[66]، وبأنَّ الطِّفل الَّذي ينمو لَمَّا يدرك أنَّ عليه أن يظلَّ طفلاً طوال حياته، وأنَّه لا يمكن أن يستغني عن حماية نفسه من القوى العليا والغيبيَّة، فإنَّه يُسند لها خصائص السُّلطة الأبويَّة، ويخلق منها بالتَّالي آلهة»[67]. فالأمر هنا يتعلَّق بفشل مزدوَج، من ناحية لا يمكن للطِّفل أبداً أن يصير راشداً، ومن ناحية ثانية يعيد التَّصديق على فشل هذه الصَّيرورة لما يجعل الآلهة تحلُّ محلَّ الآباء. والحال أنْ «لا وجود لدين راشد؛ لأنَّه يمدِّد التَّبعيَّة، ويطيل أمد التَّأثيم تجاه الأب، واللَّذين يستعيض عنهما بألوهيَّة مروِّعة وحامية في نفس الوقت، وبالتَّالي لا يفعل الدِّين إلَّا أن يُثبت الإنسان في وضعه الطُّفوليِّ»[68].

إنَّ السُّؤال الَّذي يطرح نفسه هنا هو: هل التَّحليل النَّفسيُّ هو هذا المحرِّر من الطُّفولة ومن تسلُّط الأبوَّة ومن رعب الآلهة ونير الدِّين؟ ألا يتحوَّل فرويد نفسه إلى ذلك المتمرِّد على كلِّ أبوَّة وكلِّ ألوهيَّة وكلِّ طفولة، صاحب مهمَّة إحْلَالِ الرُّشد محلَّ كلِّ تلك الأشكال المقيَّدة؟

هل يكون التَّحرير بالجنس وبلوغ الرَّاشد للذُّروة الكاملة عوض البقاء في الطُّفولة؟ هل هذا ممكن مع أنَّه لم يُخرج الجنس من الوهم الإيروسيِّ؟

هل يكون التَّحرير بالسِّياسة وإعلان الثَّورة ضدَّ كلِّ الآلهة / الأصنام المتسلِّطة الَّتي تمنع الإنسان من بلوغ الرُّشد، بدءاً من الأب البيولوجيِّ إلى المسؤول الإداريِّ إلى المتسلِّط السِّياسيِّ إلى الشُّرطيِّ الظَّالم...؟ لكن هل هذا ممكن مع أنَّ فرويد لم يخرج السِّياسة من الوهم السِّياسيِّ؟

الملاحظة الأخرى علميَّة إبستمولوجيَّة تتعلَّق بشروط التَّكوين في التَّحليل النَّفسيِّ وبممارسته، وهي ملاحظة أبداها روبرت ودورث حينما لاحظ أنَّ: «المدارس الطِّبِّيَّة في الوقت الحاضر لا تقوم بشيء يستحقُّ التَّقدير في هذا التَّمرين (تمرين المحلّل سنتان تحت الإشراف).فهي تعلِّم موضوعات كثيرة لا فائدة فيها للمحلِّل النَّفسيِّ في عمله وتستبعدُ موضوعات معيَّنة كالإثنولوجيا وتاريخ الحضارات والميثولوجيا وسيكولوجيا الأديان والأمثال الشَّعبيَّة والأدب؛ إلى جانب سيكولوجيا اللَّاشعور (أو سيكولوجيا الأعماق) البالغة الأهمِّيَّة. فهي تُمرِّن طالب الطِّبِّ لا على التَّحليل النَّفسيِّ بل ضدَّه؛ وذلك يجعله يكبر العلل الفيزيقيَّة والخارجية فحسب للمرض»[69].

إنَّ ما يستفاد من هذا النَّصِّ هو أنَّ فهم المرض، وبالتَّالي علاجه لا يكفي فيه التَّكوين الطِّبِّيُّ الفيزيولوجيُّ وحده، ولا التَّكوين التَّحليلي نفسيِّ بطرائقه وحدها، وإنَّما يلزمه تكوين آخَر يمكن التَّعبير عنه بالإطار الثَّقافيِّ للمريض الَّذي يضمُّ الإثنولوجيا وتاريخ الحضارات والميثولوجيا والأمثال الشَّعبيَّة والآداب، وأيضاً سيكولوجيَّة الدِّين، والتي تُعدُّ من أبرز الموضوعات الَّتي تحتاجها كلِّيَّات الطِّبِّ في تكوين طلَّابها، حتَّى يتعاملوا مع المرضى الَّذين يقصدونهم لطلب العلاج تعاملاً كلِّيَّاً، يستحضر المكوِّنات الرَّمزيَّة والرُّوحيَّة والثَّقافيَّة؛ ذلك أنَّ الإنسان كلٌّ لا يتجزَّأ، تتفاعل فيه المحدِّدات؛ فتُحدث الاضطراب والمرض. فلا يمكن تصوُّر إنسان بدون معتقد وتصوُّر للوجود؛ ولهذا تنبَّه المعالجون النَّفسيُّون والمحلِّلون النَّفسيُّون إلى هذا البُعد الثَّقافيِّ والرُّوحيِّ، وخاصَّة في بلدان المهجر الغربية حين تعاملهم مع مرضى من ثقافات شرقيَّة أو جنوبية، لم تُفدهم معرفتهم الطِّبِّيَّة الخالصة، ولا التَّحليلنفسيَّة الخام نظراً لفشل العلاج؛ فانفتحوا على التَّحليل النَّفسي الإثنوغرافي والطِّبِّ العقليِّ الإثنوغرافيِّ. وفي هذا الصَّدد، نورد شهادة للمحلِّل النَّفسيِّ جليل بناني، يقول فيها: «في فرنسا بدأت العمل، كان الكثير من مرضاي مهاجرين من شمال إفريقيا. وقد كانت محاولاتي لتخفيف آلامهم من خلال الأدوية تفشل دائماً، ما جعلَني ألجأ إلى تجريب طريقة التَّحليل النَّفسيِّ كحلٍّ أخير(...) إنَّ إحدى القواعد الجوهريَّة لعمليَّة التَّحليل النَّفسيِّ تتمثَّل في أن يتمَّ البحث والتَّحرِّي في السِّياق الثَّقافيِّ الَّذي يجري فيه العلاج، وأن يجري العمل في إطار لغة وثقافة ذلك البلد ومجتمعه»[70]. وهكذا، فإنَّ اللُّغة والثَّقافة وما يخترقهما من تقاليد واعتقاد تعدُّ عوامل حاسمة في فهم المرضى والخلفيَّات العميقة لأعراض الأمراض. كما أنَّ هناك شهادة أُخرى لمسؤولة تركيَّة عن قسم الأمراض النَّفسيَّة والعقليَّة بالمستشفى الجامعيِّ ببرلين، تقول فيها: «يوجد نقص عظيم جدَّاً في عدد المختصِّين بالعلاج النَّفسيِّ مقارنة بعدد المسلمين المحتاجين في برلين للعلاج (...) كثير من الأفراد يجدون في الدِّين المتَّكأ الَّذي يستندون إليه (...) إنَّهم لا يجدون في الدِّين هويَّة ودرعاً واقية فحسب، بل يجدون فيها أيضاً مغزى الحياة أصلاً. إنَّ هؤلاء النَّاس يفضِّلون مراجعة عالم من علماء الدِّين»[71].

فالكلام جليٌّ، ولا يحتاج إلى كثير تعليق، عندما يحتلُّ عالِم الدِّين مكان عالِم النَّفس، من غير أن يكون على علم بما توصَّلَت إليه علوم النَّفس المعاصرة من تطوُّر، وعلوم الطِّبِّ من تقدُّم، فإنَّ العواقب يمكن أن تكون وخيمة، سيما إذا كان عالم الدِّين هو ذاته يعاني من اضطرابات نفسيَّة لا يعي بها، ويجد في الدِّين مفرَّاً عن الواقع وعن العلاج!

[1]- فلوجل، ج. ك.، علم النَّفس في مئة عام، ترجمة لطفي فطيم، دار الطَّليعة، بيروت، ط3، 1979، ص199

[2]- ويلسن، كولن، أصول الدَّافع الجنسيِّ، ترجمة: يوسف شرورو وسمير كتّاب، دار الآداب، بيروت، ط2، 1972، ص246

[3]- فلوجل، ج. ك.، علم النَّفس في مئة عام، م. س، ص202

[4]- فلوجل، كارل، المرجع نفسه، ص203

[5]- ويلسن، كولن، أصول الدَّافع الجنسيِّ، م. س، ص273

[6]- المرجع نفسه، ص273

[7]- يعترف فرويد، في آخِر صفحة من دروسه، المعنوَنة بــــ «مدخل إلى التَّحليل النَّفسيِّ»، بأنَّ «هذه المادَّة، الَّتي أراد أن يقدَّم فيها معلومات أوَّليَّة، تعرف نموَّاً مطَّرداً، وغير كامل بشكل كافٍ؛ ما جعل عرضه غير كامل». Sigmund Freud, Introduction ب la psychanalyse, traduction du Pr.S.Jan-kإlإvith, Editions Payot, Paris, 1965, p.441.

[8]- فلوجل، ج. ك.، علم النَّفس في مئة عام، م. س، ص203

[9]- فرويد، سيغموند، مستقبل وهم، ترجمة جورج طرابيشي، دار الطَّليعة، بيروت، ط4، 1998، ص5

[10]- المرجع نفسه، ص6

[11]-J.Bellemin-Noel, Psychanalyse et littérature, PUF, Paris, 1997, p.11. نقلاً عن د. أحمد أوزي، علم النَّفس التَّربوي، مطبعة النَّجاح الجديدة، الدَّار البيضاء، 2000، ص150

[12]- فرويد، سيغموند، مستقبل وهم، م.س، ص38

[13]- فرويد، سيغموند، مستقبل وهم، م.س، ص ص38-39

[14]- Jean -Luc Marion, A l'école de la phénoménologie, Magazine littéraire, N°403, Op.cit, p.49

[15]- فرويد، سيغموند، مستقبل وهم، م.س، ص39

[16]- المرجع نفسه، ص43

[17]- فرويد، سيغموند، مستقبل وهم، م. س، ص9

[18]- المرجع نفسه، ص11

[19]- المرجع نفسه، ص ص14-15

[20]- ألسنا نجد هنا تعبيراً ماركسيَّاً لو لم نذكر اسم فرويد؟ إنَّ في هذا لَرَدَّاً على أولئك الَّذين يقطعون التَّحليل النَّفسيِّ عن كلِّ أصل اجتماعيٍّ أو اقتصاديٍّ أو طبقيٍّ، ولعلَّ هذا هو ما يُفسِّر ذكرَنا كتاب رايش (المادِّيَّة الجدليَّة والتَّحليل النَّفسيِّ)، وكذلك جمْعنا بين ماركس وفرويد. سيغموند فرويد، مرجع سابق، ص17

[21]- فرويد، سيغموند، مستقبل وهم، م. س، ص ص17-18

[22]- فرويد، سيغموند، مستقبل وهم، م. س، ص20. والجدير بالملاحظة أنَّ فرويد هنا هيغليٌّ، أو يتبع نفس نهج هيغل في كتابه «فينومينولوجيا الرُّوح»؛ حيث يضع محطَّة الفنِّ قبل محطَّة الدِّين.

[23]- ص21 من «مستقبل وهم». وكما يُلاحظ، ففرويد هنا أقرب إلى توماس هوبز، بل إنه يُعيد أفكاره.

[24]- لم يوضِّح فرويد المقصود بذلك؛ هل الموت نتيجة لإرادة خبيثة لكائنات شريرة تتربَّص بالإنسان، وتعرضه للانحلال والفناء؛ يقصد بذلك فعل الشَّرِّ ما دام الموت -كما يتصوَّره- فعلاً غير خيِّر، أم إنَّه مكوِّن بيولوجيٌّ وأنطولوجيٌّ لكلِّ كائن حيٍّ، له بداية ونهاية؟ لكنَّ فرويد لم يستخلص الحكمة من الموت، إلَّا الخوف الَّذي فسَّر به الدِّين، ما دام مبدأه العلميُّ يقوم على فرضيَّة الصِّراع بين قوَّة الحياة أو الإيروس، وقوَّة الموت والتَّدمير أو التناتوس.

[25]- فرويد، سيغموند، مستقبل وهم، م.س، ص24

[26]- نفسه.

[27]- تذهب بعض أبحاث المختبر في فرنسا إلى الكشف عن المناطق المُخِّية الَّتي تتأثَّر بالإيمان بالله، كما أثبتت دراسات أمريكيَّة تجريبيَّة دور الإيمان في الصِّحَّة النَّفسيَّة للأفراد، بل يذهب الباحث الألمانيُّ غيرهارد روث؛ المتخصِّص في مجال الجينات الدِّماغيَّة، إلى أنَّ هناك بقعة سوداء وسط الدِّماغ من الجانب العلويِّ، تعدُّ مسؤولة عن الوساوس والأفعال العنيفة، ويمكن نعتها بـ «وكْر الشَّيطان». ومن هنا، أهمِّيَّة علم النَّفس العصبيِّ الدِّينيِّ

[28]- لقد سطَّر الباحث أحمد برقاوي المحطَّات التَّاريخيَّة لطقوس قتل الأب الثَّقافيَّة بالغرب؛ بدءاً بعصر النَّهضة، وقتل أبي الكنيسة، مروراً بعقلانيَّة ديكارت وتجريبيَّة بيكون، وأفكار لوك ومونطين، ثمَّ مبادئ القرن الثَّامن عشر، وفلسفة القرن التَّاسع عشر مع هيغل وماركس (الحرِّيَّة، التَّقدُّم، العقل). انظر كتاب: انطولوجيا الذَّات، مرجع مذكور، ص209 وما بعدها.

[29]- فرويد، سيغموند، مستقبل وهم، م.س، ص25

[30]- المرجع نفسه، ص28. من جديد يتجلَّى التَّأثير الهيغليُّ في فرويد؛ فالدِّين أعلى من الفنِّ؛ كما أشرنا إلى ذلك سابقاً.

[31]- فرويد، سيغموند، مستقبل وهم، م. س، ص29

[32]- المرجع نفسه، ص 31

[33]- فرويد، سيغموند، مستقبل وهم، م. س، ص31. ينبغي أن ننتبه هنا إلى قول فرويد: لم يكن قصدي في «الطَّوطم والمحرّم» أن أفسِّرَ أصل الأديان، وإنَّما فقط أصل الطَّوطميَّة!

[34]- ودورث، روبرت، مدارس علم النَّفس المعاصرة، ترجمة وتقديم وتعليق: د. كمال دسوقي، دار النَّهضة العربيَّة للطِّباعة والنَّشر، بيروت، 1981، ص ص227-228

[35]- فلوجل، ج. ك.، علم النَّفس في مئة عام، م. س، ص203

[36]- أورده فرويد في الهامش رقم 1، ص39، من مؤلَّفه «مستقبل وهم».

[37]- المرجع نفسه، ص41

[38]- المرجع نفسه، ص ص41-42

[39]- فرويد، سيغموند، مستقبل وهم، م. س، ص42

[40]- المرجع نفسه، ص43

[41]- Henri Piéron, Vocabulaire de la psychologie, Paris, PUF, 1973, p.112

[42]- فرويد، سيغموند، مستقبل وهم، م. س، ص.46

[43]- Philippe Chambon, la science donne raison à Freud, Science et vie, n° 933, juin 1995, p.70.

[44]- Ibid, p.71

[45]- Philippe Chambon, la science donne raison à Freud, Science et vie, n° 933, juin 1995, p.72

[46]- السوَّاح، فراس، دين الإنسان (بحث في ماهيَّة الدِّين ومنشأ الدَّافع الدِّينيِّ)، دار علاء للنَّشر والتَّوزيع والتَّرجمة، دمشق، ط4، 2004، ص327.

[47]- المرجع نفسه، ص326

[48]- فرويد، سيغموند، مستقبل وهم، م. س، ص47

[49]- فرويد، سيغموند، مستقبل وهم، م. س، ص ص48-49

[50]- المرجع نفسه، ص49

[51]- المرجع نفسه، ص71

[52]- المرجع نفسه، ص72

[53]- فرويد، سيغموند، مستقبل وهم، م. س، ص ص76-77

[54]- السوَّاح، فراس، دين الإنسان، م. س، ص326

[55]- فرويد، سيغموند، مستقبل وهم، م. س، ص ص70-71

[56]- فروم، إريك، الدِّين والتَّحليل النَّفسيُّ، ترجمة فؤاد كامل، الفجالة/ مصر، مكتبة غريب، 1979، ص36

[57]- إنَّ المثل الذي يضْربه فروم عن الدِّين التَّسلُّطيِّ اللَّاهوتيِّ هو لاهوت كالفن، الذي يقول: «أنا لا أسمِّي هذا تواضعاً إذا افترضتُ أنَّه لم يبقَ لنا شيء؛ فنحن لا نستطيع أن نفكِّر في أنفسنا كما ينبغي أن نفكِّر إذا لم نحتقر تمام الاحتقار كلَّ امتياز فينا». من كتابه Institutes of Christian Religion، ص681، ذكره فروم في ص37

[58]- فروم، إريك، الدِّين والتَّحليل النَّفسيُّ، ص37

[59]- Ludwig Binswange, Discours, parcours et Freud, traduction de Roger Lewinter, Gallimard, Paris, 1970, p202

[60]- فروم، إريك، الدِّين والتَّحليل النَّفسيُّ، م. س، ص38

[61]- نفسـه. في هذا الصَّدد، يقول وليم جيمس: «إذا كان الدِّين مجرَّد وظيفة تتسبَّب في تقدُّم قضيَّةالله أو قضيَّة الإنسان بحقٍّ، فإنَّ من يعيش الحياة الدينيَّة، حتَّى ولو بشكلٍ محدودٍ، سيكون خادماً أفضل لهذه القضية من هذا الذي يعرف عنها فقط». ويليام جيمس، تنويعات التجربة الدِّينيَّة، م. س، ص ص534-535. وكذلك يضيف: «ليس الله هو غاية الدِّين، وإنَّما الحياة، حياة أكبر وأكثر ثراءً وأكثر إرضاءً؛ هي غاية الدِّين، في التحليل الأخير. إنَّ حبَّ الحياة -في كلِّ مستوى من مستويات النموِّ الرُّوحيِّ- هو الدَّافع الدِّينيُّ»، م. س، ص550

[62]- فروم، إريك، الدِّين والتَّحليل النَّفسيُّ، الصفحة نفسها.

[63]- ياسبرز، كارل، فلاسفة إنسانيُّون: سقراط - بوذا- كونفوشيوس - يسوع، ترجمة عادل العوَّا، منشورات عويدات، بيروت/ باريس، 1984

[64]- يخيَّل إلينا أنَّ هذا الإهمال مقصود؛ إذ في الوقت الَّذي اعترف فيه ماركس بأنَّ الإسلام كان إحدى الدِّيانات الكونيَّة الثَّلاث (بوذيَّة، مسيحيَّة، إسلام)، وتبادل رسائل مع إنغلز حول النَّبيِّ محمَّد؛ كما أشرنا إلى ذلك في حينه (ماركس وإنغلس، حول الدِّين، ص93-97)؛ وفي الوقت الَّذي ذكر فيه فرويد الرَّسول وكذلك ليفي ستروس -ناهيك عن الَّذين خصَّصوا له كتباً- لم يكلِّف فروم نفسه عناء ذكره بمناسبة تقديمه «صورة للموقف الإنسانيِّ الكامن وراء تفكير لاوتسي وبوذا والأنبياء وسقراط والمسيح واسبينوزا وفلاسفة عصر الأنوار... هناك جوهر من الأفكار والمعايير مشتَرَك بين تلك التعاليم جميعاً: على الإنسان أن يكافح لمعرفة الحقيقة، ولا يمكن أن يصل إلى إنسانيَّته الكاملة إلَّا بمقدار ما ينجح في هذه المهمَّة، ولا بُدَّ من أن يكون مستقلَّاً وحرَّاً وغاية في ذاته، لا وسيلة لأغراض أي شخص آخَر، وينبغي له أن يربط نفسه بإخوانه البشر مدفوعاً بالحبِّ... وأن يعرف الفرق بين الخير والشَّرِّ، وأن يستمع إلى صوت ضميره، وأن يكون قادراً على اتِّباعه». انظر: إيريك فروم، الدِّين والتَّحليل النَّفسيُّ، ص70

[65]- Henry James Leuba, Psychologie religieuse, opt. cit

[66]- Freud, Sigmund, Cinq leçons sur la psychanalyse, p.57, cité in O. Reboul, p.153

[67]- Reboul, Olivier, Les valeurs de l'éducation, PUF, Paris, 1992, p.153

[68]- Ibid, p.158

[69]- ودورث، روبرت، مرجع سابق، ص224

[70]- بناني، جليل، مكانة التَّحليل النَّفسيِّ في العالم العربيِّ، مجلَّة «فكر وفن»، العدد 102، السَّنة 54، 2015، ص12-14

[71]- شولر-أ وجاك، مريم، المزاوجة بين العلم الغربيِّ والثَّقافات المحلِّيَّة، مجلة فكر وفن، العدد 102، السنة 54، 2015، ص ص40-41