ما الجميل؟ حدود ملكة الحكم عند كانط

فئة : مقالات

ما الجميل؟ حدود ملكة الحكم عند كانط

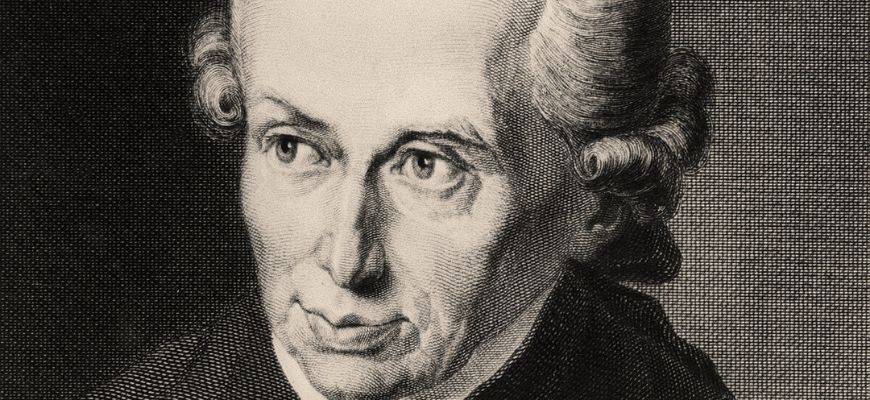

يُعدُّ مؤسس الفلسفة النقدية الألمانية إيمانويل كانط (Kant) الأول الذي جمع نقد الاتجاهين الكبيرين اللذين سادا الفلسفة قبله أقصد: الفلسفة العقلية والفلسفة التجريبية، كما يعدّ أول من وضع الأُسس الكبرى لعلم الجمال، من خلال كتابه نقد ملكة الحكم. بعد بحثه في المبادئ القبْليَّة التي تحكم العقل في أشهر أعماله: نقد العقل الخالص[1]، والمبادئ القبْلية الناظمة للفعل الأخلاقي في نقد العقل العملي، سعى كانط إلى البحث في مبادئ قبْليَّة لملكة الحكم الجمالي. قبل صدور كتابه نقد ملكة الحكم بسنوات ثلاث قال، مخاطبًا أحد أصدقائه: "أنا مشغول بنقد الذَّوق، وإنِّي أكتشف في مجاله نوعًا من المبادئ القبْلية مختلفًا عن المبادئ القبلية السابقُ لِي بيانها؛ ذلك أن ملكات الروح ثلاث: ملكة المعرفة، والشعور باللذة والألم، وملكة الرغبة (الإرادة) [...]. وقد وجدت مبادئ قبْليّة بالنسبة إلى الملكة الأولى وذلك في نقد العقل المحض (النظري)، وبالنسبة إلى الملكة الثالثة في نقد العقل العملي[2]، ولهذا رُحت أبحث، أيضًا، عن مبادئ قبلية بالنسبة إلى الملكة الثانية"[3].

يعني هذا أنّ كانط سعى - بعد أن وقف على مبادئ قبْليَّة معرفيَّة، أو عقليَّة، وعلى مبادئ قبْليَّة أخلاقية تتعلق بالرغبة أو الإرادة - من خلال نقد ملكة الحكم، إلى تحديد مبادئ قبليَّة جماليَّة قائمة على الشعور باللذة والألم. فما المبادئ المحدِّدة للحكم بالجمال؟ هل الجميل حكم شخصيّ ذاتي، أم إنّه موضوعيّ كونيّ؟ ما الفرق بين الجمال الطبيعيّ والجمال الفنيّ، وهل الفنان مُلهَمٌ أم مقلّد مجتهد؟

في مسعى إلى الجواب عن هذا التساؤل، فُصّلَ الموضوع إلى مفصلين: الأول، الجميل بين الذاتيِّ والكونيِّ، ويرمي إلى الجواب عن أسئلة ثلاثة: أين تتحدد ملكة الجمال؟ هل الحكم بالجميل فردي أم كوني؟ هل الحكم بالجمال معرفيٌّ موضوعيٌّ؟ أما المحور الثاني، فيناقشُ الجمال بين الطبيعة والفن، في أسئلة ثلاثة أيضًا: ما الفرق بين الجليل والجميل؟ وما الذي يُميِّز جمال الطبيعة عن جمال الفن؟ وهل الفنان مُلهَمٌ أم مقلِّدٌ للطبيعة؟

أولًا: الجميل بين الذاتي والكوني

منذ فجر الفلسفة، ساد تصوُّرٌ للجمال يمتح من الكوسموس اليوناني المنظم والمتناسق. انعكس هذا التصوّر تجاه الكون على الجميل؛ فبات الحكم على الأشياء الجميلة موسومًا بالحياد والبرانيّة، لا دخل للنفس والأهواء في تكوينه[4]، بهذا فهو حكم موضوعيٌّ يدركُه العقل ويفسره، غير أن كانط أحدَثَ انقلابًا، أو ثورةً، في مفاهيم الجمال التي سبقته، شبيهةً بالثورة التي أحدثها بفلسفته الترنسندنتاليَّة. فما هي الملكات المعنيَّة بالحكم على جمال الأشياء عند كانط؟ وهل الحكم بجمال موضوع أو شيء ما منسوبٌ إلى الفرد أم إنّه ثابتٌ لدى كل الناس؟ هل الجمال مفهومٌ قابلٌ للصيرورة موضوعًا للمعرفة وفهمٍ عقليٍّ؟

1- أين تتحدَّد ملَكة الجمال؟

ملكات الذهن، عند كانط[5]، ثلاث: ملكة المعرفة، وملكة الشعور باللذة والألم، وملكة الرغبة. تحتل ملكة المعرفة المرتبة الأولى في تسلسل الملكات الذهنيّة؛ إذ عليها، في البدء، تَمَثُّلُ كلّ المعارف والوظائف الإنسانيّة، أكانت مُدركاتٌ خالصةٌ أم تجريبيّةٌ من دون مفاهيم. والقوة الناظمة للملكة المعرفيَّة هي قوة الفهم؛ والحقل الذي تعمل فيه حقل الطبيعة، والمبدأ الذي تستند إليه مبدأ التوافق مع القانون. وقد كرّس كانط لهذه الملكة نقده الأول: نقد العقل الخالص[6].

الملكة الثانيَة ملكة الرغبة التي تقوم على العقل، ومجال فاعليتها الأخلاقُ، والمبدأ الذي تستند إليه الإلزام الواجب. وقد كرّس لها كانط النقد الثاني نقد العقل العملي. وبين ملكتيِ المعرفة، وملكة الرغبة، تتوسط ملكة ثالثةٌ هي ملكة الشعور باللذة والألم. إنها، كما يقول كانط: "حلقةٌ وسطٌ بين الفهم والعمل"[7]، وتضطلع بها ملكة الحكم التي تعتمد على مبدأ الغرضية، ويتحدد مجال فاعليتها بـالفن والجماليات، وهي التي كرّس لها كانط النقد الثالث في كتاب نقد ملكة الحكم. يضع كانط ملكة الحكم الجمالي بين الفهم والتخيل. لكن، ما الذي يعنيه بالفهم وبالتخيل؟

ملكة الفهم خاصّيّة تتَّبع ملكة الحدس والربط الزماني – المكاني، وهي ترمي إلى تفسير الشيء بإحالته إلى أصناف، وهي بذلك تختلف عن ملكة العقل التي تقوم على الاستنباط والتعميم. مبعث الإحساس بالجمال، إذن، ذلك التبادل والتناغم والتلاعب الحرّ بين الفهم والتخيّل عندما يكون الفرد في حضرة شيء جميل. إذا كان التوسُّط بين ملكة المعرفة وملكة الرغبة هو وسم ملكة الجمال وخاصّيّتها، فهل يُردُّ الذوق إلى الفرد والشخص المُدرِك، أم إنّه حكمٌ يعني عموم الناس؟

2- الحكم بالجميل فرديٌّ أم كونيٌّ؟

سبق هذا السؤال، في تمثل الجمال، عصر كانط بكثير؛ فتأرجحت الآراءُ حوله بين فريقين كبيرين: الأول يرى في الحكم الجماليِّ مسألةً فرديّةً شخصيّة. دليل هؤلاء هو اختلاف الناس في نعت الشيء نفس بالجمال أو القبح. في المقابل، يرى الفريق الثاني أن الجمال موضوعُ إجماعٍ واتفاق بين كل الناس الجميل هو كذلك، جميل عند كل الناس. أين يتموقع كانط بين الرأيين؟

كما تفرد برأيه في مسألة أصل المعرفة الفردية بين العقلانيين والتجريبيين، سيبدع كانط، هنا أيضًا، جوابا متفرّدًا في هذه المسألة. نعثر على تصور كانط لمسألة كونيّة الحُكم الجماليّ في تمييزه بين الجميل والملائم. حين يقول شخصٌ، مثلًا، إن "خمر جزر الكناري ملائم، فيصحح له قوله شخص آخر ويذكره بأنَّ عليه أن يقول: إنه ملائم لي، فإنه يرضى عن طيب خاطر ويسلم بذلك"[8]. أما الجميل، فهو جميل بالنسبة إلى كل النّاس. لا نقول عن المعزوفةِ موسيقيّة أو اللوحة الفنيّة أو القصيدة الشعريّة، أنها مناسبةٌ لي، فالجمال خالٍ من كلِّ مصلحةٍ أو منفعة أو حاجة، ولا يمكن وسم الأشياء بالجمال إلا إذا وافق ذلك الجميع.

الجميل، عند كانط، كونيٌّ لا يرتبط بمنفعةٍ شخصيّة إنه حكمٌ خالصٌ في ذاته. لكن هل نفهم من هذه الكونيَّة في الحكم الجماليِّ أنها موضوعيَّة لا دخلَ للذَّات فيها كما كان سائدًا في التصورات الكلاسيكية؟ بتعبير آخر، هل كونيَّة الحكم الجمالي تسدل عليه ثوب الموضوعيّة وتُحقِق الإجماع كما يحقّقه الحكم المنطقيّ؟

3- هل الحكم بالجمال معرفيّ موضوعيّ؟

إذا كان الجميل كونيًّا، وكلّ الناس يُبدون الإعجاب بالشيء الجميل، فهذه أطروحة "يونانيَّةٌ" قديمة. لا تختلف الآراء حول فتاة جميلة، أو فرس جميلة. فيم تختلف كونيّة الجمال الكانطية عن ثبات الجمال وديمومته لدى اليونانيين القدماء؟

إن الجمال، بما هو شعور الفرد وتمثله، ناتج عن تلقائيَّة حرّةٍ يمتزج فيها الفهم بالتخيل، كما سلف، يجعلنا بالمقابل نسمه بالذاتي. إننا، لكي نميَّز الجميلَ من القبيح ونستشعر الألم أو اللذة، نعيد تمثُّل الموضوع أو الشيء في مخيلة الذات وشعورها وليس إلى الذِّهن من أجلِ المعرفة. التمييز الكانطي بين ملكة الفهم وملكة الخيال، الذي عرضناه أعلاه، ينأى بالجميل عن المعرفة والإدراك العقلي. لا يمكن وصف الجميل ولا تفسيره؛ لأنه ليس مفهومًا ولا يخضعُ لمبادئ ومقولات الإدراك العقليّ. إنّه شعور مبناهُ على الاتصال المباشر بالأشياء خارج دائرةِ المعرفةِ.

الجميل إذن ذاتيّ، ذلك هو الانعطاف الذي أحدثه كانط في فلسفة الفن، منذ اليونان القديمة. ليس الحكم الجمالي حكمًا موضوعيًّا؛ فالذات فاعلة في الشعور به، لكن ما علاقة الكونية بكل هذا؟ كيف يستقيم أن يكون الحكم الجمالي ذاتيًّا ويحقِّق، في الوقت عينه، إجماعًا لدى كل الناس؟

دَأَبَ كانط، في فلسفته، على التوليف بين المتعارضين، وتحطيم الفواصِل بين الذاتيِّ والموضوعيّ، حين عثر على المشترك بين الفلسفة العقليَّة والفلسفة التجريبية. وعلى المنوال نفسه سينهج (التوليف) لفكِّ مُعضلة الجميل بين الموضوعي والذاتي. يميز كانط بين حكم الذَّوق والحكم المنطقيّ، بمقتضى التمييز بين الذاتيّ والموضوعيّ، عندما أكّد أنه: "ليس حكم الذوق قابلًا للتعيين بأسبابٍ برهانيَّةٍ إطلاقًا، كما لو كان ذاتيًّا بحتًا"[9]، لكنّه يعتقد أن "الحكم الجماليّ يشبه الحكم المنطقيّ في أنه من الممكن افتراضه صادقًا بالنسبة إلى الجميع"[10]، لكن ما الذي يجعل الناس يختلفون حول الأشياء، وأذواقهم لا تتفق؟

فرضت معضلة الاختلاف تلك، على كانط، التفتيش عن حلٍّ. وقد عثر عليه في إيعاز هذا الاختلاف إلى احتكام البعض إلى الجمال الحرّ الخالص من كلّ عوالق المنفعة والمصلحة، بينما يختار البعض الجمال التابع المرهون للمصالح. إن عبارة "لكلٍّ ذوقه الخالص" إنّما تصحّ في الملائم فقط، ولا يراها كانط صالحة في الحكم الجمالي[11].

اتضح، إذن، أن الحكم بالجمال، بالنسبة إلى كانط، ذاتي. لكنه في الآن نفسه كونيٌّ؛ لأن لكل إنسان القدرة على إصداره. إلا أنَّ كونيَّته المغلَّفة بالذاتيَّة تجعل منهُ شعورًا وليس معرفةً يمكن تفسيرها بالعقل، فهي غير خاضعةٍ لقواعد الحكم التي لها تخضع المفاهيم.

الحديث أعلاه حديثٌ عن الجمال من دون تمييزٍ بين الفني منه والطبيعي، فما موقف كانط من الفن والطبيعة ومن الصلة بينهما؟

ثانيًا: الجميل بين الفن والطبيعة

مثّل الفن والطبيعة موضوع جدلٍ فلسفيٍّ، منذ ميلاد الفلسفة إلى اليوم، واختلف الفلاسفة بين من يُعلي من شأن الجمال الطبيعيّ، ويُقزم الفنانين إلى مجرَّد محاكين فشلةٌ لجمال الطبيعة الخالص؛ هذا ما نضحت به أفكار أفلاطون[12] مثلًا، وبين من يرى -هيجل[13] مثلًا- أن أكثر الأعمال الفنيَّة تواضعًا هي، في الواقع، أرقى من أعظم المظاهرِ الطبيعيَّة؛ لأن الطبيعة ما تنفك تعيد إنتاج نفسها ولا جديد تخلقه ولا جدل فيها ينجم منه إبداع. أين يقف كانط من جدلية الجمال بين الفني والطبيعيِّ؟ وما مصدر الإبداع الفنيّ في نظره؟

1- الفرق بين الجميل والجليل

في حديثه عن الجمال الطبيعيّ أبدع كانط مفهوم الجليل أو السامي، منطلقًا من تحديدِ المشترك بينهما؛ "فالجميل والساميّ يتفقان في أنهما يلذّان بنفسيهما"[14]، لكن بينهما تمايز، أيضا، فـ"الجميل يَجتلب مباشرة شعورًا بتفتح الحياة، وهو بهذا قابلٌ لأن يَتَّحِدَ بالإثارات وبخيالٍ يلعب. أما الشعور بالسامي، فهو لذّةٌ لا تنبثقُ إلا من طريقٍ غير مباشرة؛ لأنها تنتج عن الشعور بتوقف القوى الحيويّة إبان لحظة قصيرة يتلوها مباشرة انطلاقٌ لهذه القوى أقوى وأكبر، ولهذا فإنه بوصفه انفعالًا فإنه لا يبدو أنه لعبٌ، بل أمر جادٌّ يشغل الخيال". كلاهما، الجليل والسامي، يجتلب الرضا؛ ليس الرضا المرتبط بالمصلحة، لكنه رضًا يبعث على الاحترامِ والانبهار والإعجاب. يتصل الجميل بموضوع قد يكون محسوسًا، أما السامي فلا يتحدد بشكل، ويمثل اللامحدود. الجميل متصلٌ بالمباشر، أما السامي، فيرتبط بما وراء المباشر. شعور الانبهار أمام السامي والجليل ناتج عن التلاعب والتبادل الحرّ بين ملكتي التخيل والعقل، فهو يحملنا على التفكير والتخيل معا.

يقسم كانط السامي إلى: سامي رياضي وسامي دينامي[15]. السامي الرياضي هو الكبير كبرًا مطلقًا، يتجاوز المقارنة والتقدير ممّا يعلوه فوق الحواس ويتجاوز المعرفة. أما السامي الدينامي، فهو قوة الطبيعة التي تفرض علينا شعور الخوف والرهبة من عظمتها دون أن نخاف منها؛ "فعلى الرغم من أن كل موضوعٍ لا يكون ساميًا في حكمنا الجمالي [...] فإنه، بالنسبة إلى ملكة الحكم الجمالية، لا يمكن للطبيعة أن تمتلك قيمة بوصفها قوة، وأن تكون ساميَة سموَّا ديناميًّا إلا بالقدر الذي به تُعد مثيرة للخوف"[16]. وكمثال على السامي الدينامي البراكين بكلّ قوتها المدمّرة، والأعاصير في المحيط الشاسع الغاضب [...] فإن منظرها يكون أكثر فتنة كلما كانت أبعث على الخوف"[17].

2- بين الجمال الطبيعي والجمال الفني

هل يوجد الجليل دون الجمال في الطبيعة؟ كلّا على العكس تمامًا، نجد كانط يفرد فقرة كاملةً[18] للحديث عن الجميل في الطبيعة، بل يدعو، فضلًا عن ذلك، إلى "أن نبحث فقط في استنباط أحكام الذوق؛ أي الأحكام حول جمال أشياء الطبيعة، فنكون قد وفّينا [مهمة البحث في] ملكة الحكم الجمالية حقها كاملًا"[19].

أيُّهما أجمل، إذن، جمال الطبيعة أم جمال الفن؟ يتضح تمْيِيز كانط بين الجمالين في الفرق الذي أقامه بين الجمال الحرّ والجمال التابع، الجمال الحر لا يفترض أي مفهوم لما يجب أن يكون عليه؛ بمعنى أنّه لا توجد له محدّدات تحدّد شكله إن كان مناسبًا أم غير مناسب. أما الجمال التابع، فهو الذي يفترض مفهومًا ويكون كماله وفقا لهذا المفهوم. الأزهار تنتمي إلى النوع الأوّل فجمالها حرٌّ طبيعيٌّ؛ لأنّ الحكم بجمالها لا يستند إلى مفهوم للكمال من أيِّ نوع آخر. ويدرج كانط في هذا القسم كلّ الموسيقى الخالية من الكلام. يقول كانط في هذا: "آلية الطبيعة تشبع نهم الإنسان دائمًا، إنها لا تُرضي مخيلته. ولا سبيل إلى تعويض هذا النّقص الكامن في الغائيّة الطبيعيّة، إلا إذا كانت هناك غائيّة أخرى، حرة. من هنا فإنّ الفنّ ليس في جوهره سوى الإنتاج الحرّ للجمال". لا يعلو الجمال الفني على الطبيعية، بل هي تلهمه؛ فيأخذ منها مبادئه وقواعده، ومرجعيّته.

3- الفنان مُلهَم أم مقلِّد للطبيعة؟

سلك كانط طريقًا ثالثاً، بين من يرى الفنان صاحبَ إلهامٍ وموهبة فريدةٍ، ومن يعتبره مجرّد مقلّد أعمى لا ينفك يعيد إنتاج الطبيعة، بتوظيفه لمفهوم جديد في وصف الفنان. وظف كانط العبقريّة للدّلالة على ما يمكن للفن أن يُبدعه. العبقريَّة، عنده، هي الموهبة التي تعطي القاعدة للفن. ولما كانت الموهبة، بوصفها قوة مبدعة فطرية في الفنان، تنتسب إلى الطبيعة، فيمكن أن نعبر أيضًا بالقول: إنّ العبقريّة هي الاستعداد في النفس الذي بواسطته تعطي الطبيعة القاعدة للفن.

لكن العبقريَّة تتنافى تنافيًّا تامًّا مع روح التقليد [المحاكاة]؛ أي إنَّها تتنافى كذلك مع التعليم لأنّه تقليد. لا يمكن إذن للفن أن يُدَرَّسَ عِلميًّا أو يتحول إلى مفاهيم ومعارف تُنقل؛ لأنّ هذا يتنافى مع طبيعة الفن بما هو موضوع خارج المفاهيم، كما أومأنا أعلاه. الفنّ الجميل فنّ، بالنسبة إلى هذا الفيلسوف، فن بالقدر الذي يبدو فيه على الفور شبيها للطبيعة[20].

*

نصل، بعد قراء المتن الكانطي في مسألة الجمال، إلى الاقتراب قليلًا من التحديد الكانطي لفكرة الجمال. يقسّم كانط سؤال ملكة الحكم إلى لحظات أربع: يجد في اللحظة الأولى أن الجميلَ هو تمثُّل ملكة الحكم موضوعًا ما يثير لذة من دون الاحتياج إلى مصلحة. وتفضي اللّحظة الثانية إلى الجميل باعتباره ما يُمتَثل بمعزل عن المفاهيم بصفته موضوعًا للذةٍ كليّةٍ؛ أي إنَّه من اختصاص ملكة الشعور باللذة والألم، وليس ملكة الفهم. ويجب أن يثير الجميل اللذة لدى الجميع، وليس لدى فردٍ بعينه. لا تتصل هذه اللذة بالموضوع الجميل، بل إنّها ذاتيةٌ تمثّل صورة الجميل، وهذه قضيَّة حاسمة عنده. كان يُنظر إلى الجمال، قبل كانط، باعتباره يوجد في الأشياء ذاتها، غير أن كانط يصرُّ على أن الجمال تمثل ذاتيٌّ لصورة جميلة. ومثلما تجرّد الجميل في اللحظتين الأولى والثانية من المصلحة والمفاهيم، فإنه يتجرد في اللحظة الثالثة من الموضوع الحسيّ التجريبيّ والإدراك الحسيّ، ليقوم على تمثل غرضيَّة قبْليًا؛ فالجمال هو صورة غرضيّة لشيء ما بمعزل عن المفاهيم. لكن لا بدَّ لهذا التمثل، وهذه هي اللحظة الرابعة، من أن يكون موضوع إجماعٍ ضروريٍّ لدى سائر الناس.

لائحة المراجع

عمانوئيل كانط، نقد العقل المحض، ترجمة موسى وهبة (بيروت: مركز الإنماء القومي، 1990).

إيمانويل كانط، نقد ملكة الحكم، غانم هنا (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2005).

Aristote, Poétique, trad. par Pierre Duhem (Paris: Flammarion, 1990).

Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Esthétique, trad. par Bernard Bourgeois (Paris: Vrin, 1964).

Immanuel Kant, Critique de la raison pure, trad. par Alain Renaut et Catherine Malabou (Paris: Flammarion ; 2015).

Immanuel Kant, Critique de la raison pratique, trad. par Michel Narcy (Paris: Flammarion, 2012).

Jean-François Lyotard, Leçons sur l'analytique du sublime (Paris: Klincksieck, 2015)

Platon, Le Symposium, trad. par Luc Brisson (Paris: GF Flammarion, 2008)

Platon, Phèdre, trad. par Luc Brisson (Paris: GF Flammarion, 2008).

Platon, République, trad. par Luc Brisson (Paris: GF Flammarion, 2008)

Thomas d'Aquin, Somme théologique, trad. par M.-D. Philippe (Paris: Cerf, 1980).

[1] Immanuel Kant, Critique de la raison pure, trad. par Alain Renaut et Catherine Malabou (Paris: Flammarion ; 2015).

[2] Immanuel Kant, Critique de la raison pratique, trad. par Michel Narcy (Paris: Flammarion, 2012).

[3] إيمانويل كانط، نقد ملكة الحكم، غانم هنا (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2005)، ص. 35.

[4] Cf: Aristote, Poétique, trad. par Pierre Duhem (Paris: Flammarion, 1990) ; et Thomas d'Aquin, Somme théologique, trad. par M.-D. Philippe (Paris: Cerf, 1980).

[5] يتبين لمن يقرأ نقد ملكة الحكم أن فهم النقد الثالث يمرّ، حُكما، بالنقدين السابقين لكانط: نقد العقل الخالص، ونقد العقل العملي.

[6] عمانوئيل كانط، نقد العقل المحض، ترجمة موسى وهبة (بيروت: مركز الإنماء القومي، 1990).

[7] المصدر نفسه، ص 62

[8] المصدر نفسه، ص 112

[9] المصدر نفسه، ص. 202

[10] المصدر نفسه، ص. 111

[11] المصدر نفسه، ص. 113

[12] Platon, République, trad. par Luc Brisson (Paris: GF Flammarion, 2008) ; et Platon, Le Symposium, trad. par Luc Brisson (Paris: GF Flammarion, 2008) ; et Platon, Phèdre, trad. par Luc Brisson (Paris: GF Flammarion, 2008).

[13] Cf: Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Esthétique, trad. par Bernard Bourgeois (Paris: Vrin, 1964).

[14] المصدر نفسه، ص. 152

[15] Cf: Jean-François Lyotard, Leçons sur l'analytique du sublime (Paris: Klincksieck, 2015)

[16] المصدر نفسه، ص. 172

[17] المصدر نفسه، ص. 173

[18] المصدر نفسه، ص. 197

[19] المصدر نفسه، ص. 198. (التشديد من عندي)

[20] المصدر نفسه، ص. 230