مَارْسِيلْ ﭘرُوسْت وَرِوَايَةُ "الْبَحْث عَنِ الزَّمَنِ الْمَفْقُودِ"

فئة : ترجمات

مَارْسِيلْ ﭘرُوسْت وَرِوَايَةُ "الْبَحْث عَنِ الزَّمَنِ الْمَفْقُودِ"

تأليف: مريَم خَليلي جَاهَانتي ومحمد بَرَاني[1]

تقديم وترجمة: الدكتور أحمد فريحي[2]

تقديم:

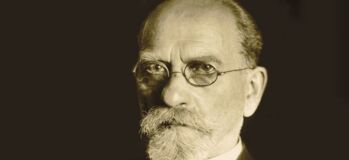

تُبْرِزُ روايةُ: "البحث عن الزَّمن المفقود" للأديب الفرنسي مارسيل ﭘروست Marcel Proust (1871-1922) التَّأثير الْجَلي الَّذي تُلحقُه الفَلسفةُ بالأدبِ، من جهة؛ والتَّأثير الخَفي الَّذي يُلحقُه الأدبُ بالفلسفةِ، من جهة ثانية. كما تُبْرزُ تجربةً ذاتيةً للكاتب، طويلةَ الزَّمن، استرجعتْ لحظات الأحداث الماضية الدَّقيقة بكلِّ تفاصيلها الجُزئية، وما يُصاحبُها من مشاعر الحنين. كما استعمل الكاتب منهج التَّحليل النَّفسي لاستنطاق لاوعي الشَّخصيات المُتعددة في الرِّواية.

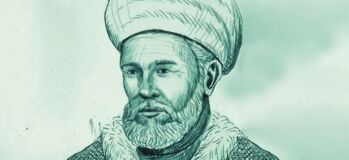

فيما يخص التَّأثير الجلي الَّذي تلحقُه الفلسفةُ بالأدب، نجدُ أنَّ هذه الرِّواية قامتْ في مُجْمَلها على مفهومِ الزَّمن، ليس بالمعنى الخَطي والتَّعاقبي: ماض، وحاضر، ومستقبل، وإنَّما بالمعنى الفلسفي، الَّذي تتعايشُ فيه الأزمنة، إنَّه الزَّمن بالمعنى البرغسوني. فقد استوحى ﭘروست مفهومَ الزَّمن من هنري برغسون Henri Bergson (1859-1941) لمَّا قرأ كتبه، وبالخصوص كتابه المسمى: "مقالة في المعطيات المباشرة للوعي"، وهو البحث الَّذي نال به شهادة الدُّكتوراه، وقد تعرف ﭘروست على برغسون شخصيًّا بعد التحاقه بجامعة السُّوربون. لقد عبَّر برغسون عن مفهوم الزَّمن من خلال قوله: «إنَّ الزَّمن الحقيقي يكمنُ ويوجدُ في الوعي المرتبط بالانتظار، إنَّ الزَّمن شيءٌ مطلقٌ، لا يقبل الامتداد، ولا يقبل التَّقسيم، ولا يقبلُ الاختزال أو التَّحديد. إنَّه شيءٌ لا علاقة له بالزَّمن كما عرَّفه وحدَّده العُلماء».[3]

إنَّ الماضي في رواية ﭘروست قد يكون أبديًّا، إذا استُرجع بكل تفاصيله الدَّقيقة: «فمن منظور ﭘروست، يكفي حدثٌ واحدٌ فقط ليبقى حدثاً ماضيا أبديا. إنَّ هذا هو مفهوم الزَّمن الَّذي يُعرَف في الفلسفة المعاصرة باسم الزَّمن ذي "الأبعاد الأربعة".»[4] لقد سرَد ﭘروست وعاش في جلِّ أجزاء هذه الرِّواية الطَّويلة أحداث ماضيه، فهو لمْ ينقلها لنا كخبرٍ مستقل عن الذَّات كما يفعلُ المؤرخ مع الماضي، وإنَّما نقلَ لنَا هذه الأحداث كما عاشها بتفاصيلها الجزئية. إنَّ التَّاريخ الَّذي نقله ﭘروست لنا ليس هو التَّاريخ الموضوعي، الَّذي يبحثُ عن الحقيقة في الموضوع الخارجي، وإنَّما هو تاريخ ذاتي، يسترجع العواطف، والمشاعر، والأحاسيس، والأسى، والذِّكريات...

ففي الجزء الأول من هذه الرِّواية، والَّذي عنوانه: "جانب منازل سوان"، «تبدأ الجُملة الأولى من الرِّواية بعبارة "منذ زمن بعيد"، وتنتهي بعبارة "زمن طويل"، مرسِّخةً بذلك ارتباطها الموضوعي المُطلق "بالزَّمن"، إلاَّ أنَّ تعريف "الزَّمن" قد طرأ عليه تغير جوهري في تعامل ﭘروست مع الحركة الزَّمنية والتَّزامنية للزمن: إنَّ "الزَّمن" لم يعد محصورًا في تقدم خطي، وإنَّما تجاوزَ واقعَه الموضوعي، وطالَ وقائعَ نفسية، وخيالية، وعاطفية ضمن نِطاقه. ينظر ﭘروست إلى الزَّمن على أنَّه "تداخلٌ مترابطٌ للحظات لا يمكنُ تمييزُ بعضها عن بعض"، باعتباره "مدة" أو "ديمومة" [كما عند هو الحال برغسون]، على عكس تجانس الزَّمن الخطي. إنَّ الماضي، والحاضر، والمستقبل تتداخلُ فيما بينها جميعا، وترتبط بالمستوى الزَّمني نفسه.»[5]

يمكن أنْ نضيفَ أنَّ ﭘروست قد تأثر بالجانب الرُّوحي عند برغسون؛ لأنَّه بالرّغم من كونه مسيحيًّا كاثوليكياً، وتم تعميدُه منذ أنْ كان رضيعاً، لكنَّ الممارسة الدِّينية لم تكن تشغل باله، ربما كان بعيدًا عن الدِّين، ولمْ يخصِّص لله سطورا في روايته الطَّويلة. فمن المَعروف أنَّ له مذهباً أشبه ما يكون بالمذهب الصُّوفي. ألاَ يعتبر هذا من تأثير هنري برغسون فيه.

أمَّا فيما يخصُ التَّأثير الخفي الَّذي يُلحقُه الأدبُ بالفلسفة، فيتجلى في أنَّ هذه الرواية كان لها تأثير في الفلاسفة الفرنسيين الفينومينولوجيين، قال ديڤيد وودروف سميث: «انتقلتِ الفينومينولوجيا في ثلاثينيات القرن العشرين من الفلسفة النَّمساوية، ومن الفلسفة الألمانية إلى الفلسفة الفرنسية. وقد مهدت الطَّريق للفلسفة الفرنسية رواية مارسيل ﭘروست الَّتي عنوانها: "البحث عن الزَّمن المفقود"، حيث يحكي الرَّاوي بتفصيل دقيق ذكرياته الحية المُتعلقة بتجاربه من الماضي، بما في ذلك ارتباطاته الشَّهيرة برائحةِ كعك المادلين الطَّازَجة.».[6] فهذا النَّص شاهد على أنَّ رواية مارسيل ﭘروست كان لها مضمون فينومينولوجي خفي ومضمر سرعانَ ما انكشفَ لمَّا تعرف الفلاسفة الفرنسيون على هذا المنهج، وبالخصوص جان ﭘول سارتر، وموريس ميرلوبونتي، وسيمون دو بوڤوار. وعلى الرَّغم من أنَّ ﭘروست كان أديباً، وروائيًّا، ولا يعتبرُ نفسه فيلسوفا، إلاَّ أنه قدَّم أفكاراً فلسفيةً في قالبٍ أدبيٍّ، قال كريتنر: «على الرَّغم من أنَّ ﭘروست كانَ روائياً، ولم يكنْ فيلسوفًا مُمارساً أو فينومينولوجيا قط، حسب ميرلوبونتي، إلاَّ أنَّه قدَّم نموذجًا لكيفية "العودة إلى الأشياء ذاتها". ومع أنَّ تأثير ﭘروست واضحٌ في كلِّ أعمالِ ميرلوبونتي، إلاَّ أنَّ أوجه التَّشابه ملحوظة بشكل خاص في الفِقرات الَّتي تحدَّث فيها ميرلوبونتي عن تأثير السَّفر عبر إدراكنا للتَّجربة».[7] وعليه، فبالإضافة إلى كون رواية مارسيل ﭘروست يكمن فيها مضمونٌ فينومينولوجي؛ لأنَّها تجربة إدراكية للوعي، استعمل فيها ضمير المتكلم، فإنَّها تحتوي كذلك مضموناً وجودياً؛ لأنَّ التَّجربة الَّتي يحكي عنها في روايتِه تجربةً وجوديةً بامتياز مادامت تهتم بالوجود الذَّاتي، ولا تهتم بالموجود الموضوعي الخارج عن الذَّات الفردية.

يبدو المنهجُ الَّذي تناولَ به ﭘروست تحليلَ شخصياته في الرِّواية لا يختلفُ عن المنهج الَّذي سلكَه الرِّوائيُّ الرُّوسي فيودور دوستويڤسكي، ويتعلقُ هذا المنهج بالترَّكيز على استنطاق الجوانب الدَّاخلية للإنسان. لكن هذا التَّشابُه بينهما يدفعُنا إلى عقد مُقارنة بينهما يتم من خلالها بيان ما اشتركا فيه، وما اختلفا فيه، والمشترك بينهما فيما له تأثير على الشَّخصية أكبر كما سيتضح.

إذا كان ﭘروست قد أخذ من الفلسفة وأعطى للفلسفة، فإنَّ الرِّوائي الرُّوسي فيودور دوستويڤسكي، قدَّم للفلسفة أكثر ممَّا أخذ منها. وإذا كان ﭘروست قد استعان بالتَّحليل النَّفسي، واخترق مكامن اللاوعي لشخصيات روايته، فإنَّ دوستويڤسكي يعد هو المؤسس الفعلي للتّحليل النَّفسي، وذلك بشهادة رائده، سيجموند فرويد بنفسه، إذا صرَّح بأنَّ كلَّ اكتشافٍ توصلَ إليه في التَّحليل النَّفسي، إلاَّ ووجدَ أنَّ دوستويڤسكي قد سبقَه في الإشارة إليه، وبالخُصوص في روايته الشَّهيرة: "الإخوة كارامازوف"، الَّتي أعتبرها فرويد أهم رواية في الأدب. إنَّ ﭘروست كان يهوديا في الأصل، لأنَّ أمُه من أصلٍ يهودي، إلاَّ أنَّه نشأ مسيحيا كاثوليكيا على خطى أبيه، ورغم ذلك، فإنَّه لمْ يُقم قُدَّاسا، ولا تطهَّر، ولا أحيا شعائر في حياته داخل الكنيسة، ولا حضر اللهُ في رواياته: «لقد نشأ ﭘروست على عقيدة والده الكاثوليكية. وتم تعمِيدُه في السَّنة التي ولد فيها، في الخامس من شهر غشت سنة 1871، في كنيسة القديس لويس دانتين، ثم أُقرَّ بأنَّه كاثوليكيًا، لكنَّه لم يُمارس ديانته الكاثوليكية رسميًا، وأصبح فيما بعد ملحدًا وكان اعتقادُه أقرب إلى نوع من التَّصوف.»[8] وهذا بخلاف دوستويڤسكي الَّذي وُلد مسيحياً أرثوذوكسياً، وآمن بالله، المسيح المُتجسِّد، وكان لا يملُّ ولا يكلُّ من قراءة العهد الجديد، ومارسَ الشَّعائر والطُّقوس الأرثدوكسية باستمرار. وإذا كان والد ﭘروست طبيباً مختصا في علم الأوبئة، فإنَّ والد دوستويڤسكي كان طبيبا عسكريا. وإذا كانَ ﭘروست قد عانى من نوْبات الرَّبو منذ أنْ كان له من العُمر تسع سنين، فإنَّ دوستويڤسكي عانى هو كذلك من نوبات الصَّرع ابتداءً من السَّنة الَّتي توفي فيها أبوه، وله ثمان عشرة سنة. وإذا كان ﭘروست قد عاشَ مُنعزلا ومنطويا على نفسه، وبعيدا عن النَّاس، ولم يتزوَّج قط، فإنَّ دوستويڤسكي كان اجتماعيا، ولو أنَّه كان في بعض الحالات يحس بالاغتراب، وأنَّه تزوَّج مرتين. وإذا كان ﭘروست قد عاش طفولَته داخل عائلة منسجمة وثرية وسعيدة، ممَّا جعله يرغب في استرجاع لحظات وذكريات الزَّمن الماضي الجميل، فإنَّ دوستويڤسكي عاش طفولَته في عائلة أقرب إلى الفقر منها إلى الثراء، وداخل حي لا يرى فيه إلاَّ ألم الفقراء، ممَّا جعله يصوِّر الشَّر البشري، والحالات الفُصامية والمرضية لشخصياته في جل رواياته. وإذا كان ﭘروست قد فقد أباه، ثم أمه بعد سنتين، وله من العمر 34 سنة ليكون يتيم الأبوين، ومع كبر سنه تأثر كثيرا بموت والدته، التي تركته فريدا وعليلا، فإنَّ دوستويڤسكي فقد أمَّه، ثم بعد سنتين فقد أباه، ولم يبلغْ من العمر سوى 18 سنة ليكون يتيم الأبوين. وإذا كان ﭘروست قد انظم إلى الجيش وهو عليل، فإنَّ دوستويڤسكي التحق بمدرسة عسكرية ليتخرج ضابطا، لكنَّه غادرها، وكره النِّظام العسكري. وإذا كان ﭘروست قد دافعَ عن المظلومين، والبائسين، وصوَّر ويلات الحرب العالمية الأولى في الجزء الأخير من روايته، دون أنْ ينخرطَ في العمل السِّياسي، مع أنه درس العلوم السياسة، فإنَّ دوستويڤسكي بدأ أول عمل روائي له برواية اسمُها "الفقراء"، والَّتي صوَّر فيها ما لمْ يستطع الفُقراء أنفسهُم التَّعبير عنه من آلام دفينة، وانخرط في جماعة سرية تسبَّبت في سجنه، وأدين بعقوبة الإعدام، ولولا الأقدار الخفية الَّتي أنجته من تنفيد هذه العقوبة، لمَّا كنَّا نعرفُ أديبا اسمه دوستويڤسكي، وتجربة الانعتاق من الإعدام هذه رسخَّت في قلبه الإيمان بالمسيح، وجعلتْ خلاصَه في الحُب المُتفاعل، الَّذي يدينُ به بطله أليوشا، ومعلمه زوسيما في رواية "الإخوة كارامازوف". وإذا كانت تجربة ﭘروست الأدبية لها علاقة بالماضي الوردي في صورة يطبعُها التَّفاؤل على نحو عام، فإنَّ تجربة دوستويڤسكي الأدبية كانت مرتبطة بالواقع النَّفسي الرَّمادي، والمريض في صورة درامية، ويطبعها التَّشاؤم، وعذاب الضَّمير، والإحساس بالذنب. وإذا كان ﭘروست قد اخترق نفسية الإنسان السَّوي، والعادي، فإنَّ دوستويڤسكي كشفَ الغطاء عن الإنسان المُنقسم على ذاته، والفصامي في سلوكه. وإذا كان ﭘروست يجدُ خلاصه في الجمال، فإنَّ دوستويڤسكي يجد خلاصَه في التَّوبة، وفي حُب النَّاس، وحب الله، الَّذي يُحبُ الجميع.

إنَّ الحديث عن رواية "البحث عن الزَّمن المفقود" لمارسيل ﭘروست طويل، ويتناولُ نقاط عدة، لذلك ارتأينا أنْ نقدِّم ترجمةً لمقالة تتحدَّث عن هذا الموضوع. فهذه المقالة الَّتي سنترجم نصَها مفيدة جدا، وتقدِّم للقارئ جانبين حول رواية ﭘروست: جانبٌ معرفي يتعلق بأجزاء الرِّواية، وتلخيصِ مضامينها، وترجمتها إلى الإنجليزية، وتاريخ كتابتها، وتاريخ نشر كلِّ جزء... وهناك جانب نقدي يتعلقُ بأسلوب ﭘروست المتميز، من جهة؛ والَّذي طغى عليه الإسهابُ بدلاً من الإيجاز، من جهة ثانية. كما تبرزُ المقالة الشَّخصيات الأدبية والفلسفية التي أثرت في ﭘروست، والتي أثر فيها. وللإشارة، فجلُّ أسماء الأعلام الَّتي ذُكرت في هذه المقالة كُتبت على نحو خاطئ، وقد قُمنا بتصحيحها، والتَّعريف بها، وهذا الخطأ في نظرنا لا يُفقدُ القيمة العلمية للمقالة.

اَلْمَقَالَةُ الْمُتَرْجَمَةُ:

مارسيل ﭘروست (1871- 1922)، الأديبُ الفرنسيُّ العظيمُ، هو مؤلفُ الرِّواية الأكثر شهرةً في العالم، والَّتي تحملُ اسم: "البحثُ عن الزَّمن المفقود". لمْ تُحقِّق هذه الرِّواية الشُّهرة لكاتبها فحسب، وإنَّما حققَّت شهرةً أبديةً لمُترجمها إلى اللُّغة الإنجليزية، الكاتبُ والأديبُ تشارلز كينيث سكوت مونكريف[9]، فقد ترجمَها تحت عنوان: "ذكرى الأشياء الماضية". تضاربتِ الأقوالُ حولَ عدد أجزاء هذه الرِّواية. ففي الوقت الَّذي حدَّد بعضُهم أجزاءَها في خمسة عشر جزء، اعتقدَ آخرون أنَّها تتألف من ستة عشر جزء، فيما يدعي آخرون أنَّها تتألفُ من سبعة عشر جزءً. لكنْ لمَّا نُشرت، في آخر المطاف، صدرتْ في سبعة أجزاء، وتحتوي أربعة ألاف صفحة.[10] ويعدُ هذا الإنجازُ في طول الرِّواية، حسب بعض نقاد الأدب، من الانتصاراتِ العظيمة في عالم الأدب.

استغرقَ نشرُ هذه الرِّواية كاملةً أربعَ عشرةَ سنة؛ أيْ من سنة 1913 إلى سنة 1927، وبعد خمس سنوات من وفاة مؤلفها مارسيل ﭘروست، تمَّ نشرُ الأجزاء الثَّلاثة الأخيرة. وفي المقابل، أتمَّ تشارلز كينيث سكوت مونكريف التَّرجمة الإنجليزية للرواية في تسع سنوات؛ أيْ من سنة 1922 إلى سنة 1931 تحت عنوان: "ذكرى الأشياء الماضية". لقدْ نقلَ تشارلز كينيث مونكريف أعمال مارسيل ﭘروست، حسب بعض النُّقاد، نقلاً جيداً للغاية، لدرجة أنَّ ترجمتَه رفعتْ من شأنِ أعمالِ ﭘروست، وجعلتْ مُعجبي الأدب الإنجليزي يتذكرونَها على الدَّوام.

لا يشيرُ الزَّمن في رواية مارسيل ﭘروست إلى الحاضر، ولا يشيرُ إلى الماضي، ولا يشيرُ إلى المستقبل، ولا يشيرُ إلى زَمنٍ مُحدَّد –أيْ إنَّه لا يشيرُ إلى الزَّمن الَّذي يمكنُ عدُّهُ بالدَّقائق والسَّاعات، ولا يُحدَّد في فترةٍ زمنيةٍ محددَّة؛ لأنَّ الزَّمن المُشار إليه في الرِّواية يشبهُ الزَّمن في فلسفة هنري برغسون[11]، الفيلسوف الَّذي أثرَ في ﭘروست. إنَّ هذا الزَّمنَ لا يمكنُ تحديده عقلياً، وعلى الرغم من أنَّ العقلَ البشري يمكنُه التأكد من وجود هذا الزَّمنِ وتعاليه، فإنَّه لا يملكُ المعايير والأدوات الميكانيكية لقياسِه.

إنَّ أحوالَ الفردِ وانفعالاتِه في هذا الزَّمن، وردود فعله لمَّا يقعُ الحدثُ يشيرُ إلى طولِ الفترةِ الزَّمنية وقِصَرها. ولهذا، فإنَّ ﭘروست في رواية "البحث عن الزمن المفقود" ينتقلُ من التأملُ الخارجي إلى التأمل الدَّاخلي. مثلُه في ذلك مثلُ الكاتبِ الرُّوسي فيودور دوستيوڤسكي، فبدلاً من كتابة آرائه الخاصة، يخترقُ نفوسَ شخصيات روايته، ويصوِّر ردودَ أفعالهم العاطفية. إلاَّ أنَّ الفارق بين ﭘروست ودوستيوڤسكي يتجلى في أنَّ هذا الأخير كانَ يُصوِّر النُّفوس الشَّاذة والمريضة، بينما كانَ بروست مولعاً بتصوير ذوي النُّفوس السَّوية، وذوي المِزاج المتوازن.

لقد سجَّلَ ﭘروست في هذه الرِّواية تجاربه، ومن خلالهِا رسَّخ تجاربَ حياتِه. فكلُّ حادثةٍ صغيرة تأخذُه إلى ماضيه. يتحدَّث في هذه الرِّواية عن استحالة تحقيق الحياة الفانية، ويتحدَّثُ عن الصِّراعات الإنسانية السَّخيفة، وعن سيطرة الخطيئة، وعن خيبةِ الأملِ، وعن افتقار الحُب إلى وسائله الحقيقية. ومن خلال هذا يخْلُص إلى أنَّ حياةَ الإنسانِ لها أهمية كبيرة؛ لأنَّ الحياة على الرَّغم من كلِّ الصُّعوبات والمشاكل الَّتي تطبعُها، فإنَّها تبقى مليئةً بالجمالِ الدَّاخلي، وبالملذات الَّتي يتوقُ إليها الإنسان. يتمتَّع ﭘروست بأسلوبٍ فريدٍ في كتابة هذا الرواية، وقد اتبع أسلوبَ أدباء آخرين ينتمون إلى المدرستين الكلاسيكية والرَّمزية. فقد طرحَ دينيس سورات 1946، [12] أستاذُ الأدب الفرنسيِّ في جامعة لندن، ومؤلف كتاب: "الأدب الفرنسي الحديث"[13]، آرائه حول ﭘروست في أحدِ فصول هذا الكتاب، ورفعه إلى مرتبة مساوية للمسرحي والشَّاعر وليم شكسبير في الأدب الإنجليزي. كما أشاد بخبرةِ ﭘروست في كتابة الرِّواية، واعتبرَه الرِّوائي الكبير بعد الرِّوائي الأكبر هنري دو بلزاك[14].

يتصرَّف ﭘروست من خلالِ رؤيتِه الدَّاخلية للإنسان كخبيرٍ نفسيٍّ، ويتقنُ التَّحليل النَّفسي للإنسان الطَّبيعي والسَّوي، ويدوِّن بعبقريته العميقة أفكار وسلوكيات شخصيات روايِته. إنَّه يخترقُ مجال اللاَّوعي لديهم، ولا ينسى السِّمات الدَّاخلية لشخصيات روايته. إنَّه ينقلُ الأفكار الإنسانية إلى قُرائه بكفاءةٍ عاليةٍ.

استنادًا إلى دوروثي بروستر وأغنوس بوريل[15]، الأستاذان بجامعة كولومبيا، ومؤلفا كتاب: "الخيال العالمي الحديث"، فإنَّ ﭘروست كان يبحثُ عن خلاصِه. إنَّه كان يبحثُ عن مثل هذه القيم، الَّتي يمكن للزمن والتَّغير أنْ يقضي عليها بسهولة.[16]

إنَّ هذا الخلاص يمكنُ أنْ يكونَ صوفياً، ويؤدي إلى السَّلام الدَّاخلي، الَّذي يدفعُ الإنسان نحو الأبدية. لقد انتقدَ ﭘروست في هذا الرِّواية، على نحو ضمني، الظُّروف الاجتماعية في فرنسا في أواخر القرن التَّاسع عشر. فروايته بمثابة رثاءٍ، وملحمةٍ للحياة البشرية؛ إذْ يُحاولُ أنْ يفسِّرها من خلال التَّحليل النَّفسي وبمعالجة قضايا من قبيل: الفن، والحياة، والمجتمع، والربط السابق بذكرياتها، إنَّه يريدُ تحويل كلّ الأشياء الفانية إلى أشياء خالدة، ويُريد تنوير كلّ ما هو مظلم وغامض.

تتألفُ رواية "البحث عن الزَّمن المفقود" من سبعة أجزاء، يتناولُ كلُّ جزءٍ منها موضوعاً منفصلا، والأجزاء السَّبعة يمكنُ عرضُها كالآتي:

الجزء الأول: عنوانه الأصلي بالفرنسية: "Du côté de chez Swan"؛ أي "جانب منازل سوان"[17]، والتَّرجمة الإنجليزية لهذا الجزء عنوانها: "Swan’s Way". يعدّ هذا الجزء سيرة ذاتية لعاشق يدعى سوان، وتتعلق هذه السِّيرة بطفولة مارسيل ﭘروست. نشرت التَّرجمة الإنجليزية بدار النشر فينتيغ، وتحتوي 325 صفحة.

الجزء الثاني: عنوانه الأصلي بالفرنسية: "à l’ombre des jeunes filles en fleurs"؛ أي "في ظلال ربيع الفتيات"[18]، وعنوان ترجمته الإنجليزية: "Within a budding Grove"، وهو الجزء الَّذي نالَ به ﭘروست جائزة أدبية سنة 1918.[19] يسرد هذا الجزء سيرة مارسيل ﭘروست في سن المراهقة. تتألف التَّرجمة الإنجليزية الَّتي نشرتها دار فينتيغ للنشر من 386 صفحة.

الجزء الثالث: عنوانه الأصلي بالفرنسية: "Le côté de Guermantes"؛ أي "جانب منزل غرامنت"[20]، وعنوان ترجمته الإنجليزية "Guermantes Way" يحكي هذا الجزء عن النبلاء، الَّذين يطلق عليهم اسم The Guermantes. وتدورُ هذه القصة حول فشل ﭘروست في حبِ فتاة جميلةٍ ونبيلة تدعى ألبرتين. نشرت الترجمة الإنجليزية بدار النشر شاتو وويندوس بلندن، وصدرت في مجلدين، وتتألف من 824 صفحة.

الجزء الرابع: عنوانه الأصلي بالفرنسية: "Sodome et Gomorrhe"، أي "سدوم وعمورة"[21]، وعنوان ترجمته الإنجليزية: "Cities of the Plain". في هذا الكتاب ينظر ﭘروست إلى المجتمع الفرنسي في أواخر القرن التَّاسع عشر وكأنَّه القريتين اللتين ذكرتا في التوراة، واللتان تدعيا سدوم وعمورة، لقد نزل العقاب عليهما من السَّماء نتيجة الآثام والخطايا والأفعال الشنيعة التي أرتكبها أهلها. نُشرت ترجمته الإنجليزية عن دار النشر فينتيغ، وتتكون من 378 صفحة.

الجزء الخامس: عنوانه الأصلي بالفرنسية: "La Prisonnière"؛ أي "السَّجينة"[22]، وعنوان ترجمته الإنجليزية: "The Captive". يحكي هذا الجزء قصة الأحداث المختلفة الَّتي وقعت خلال فترة مراهقة ﭘروست والصُّعوبات الَّتي واجهتها ألبرتين في بيته. نُشرت ترجمته الإنجليزية بدار النشر فينتيغ، وتتألف من 289 صفحة.

الجزء السادس: العنوان الأصلي لهذا الجزء هو "Albertine Disparue"[23]؛ أي "ألبرتين المُختفية"، وعنوان ترجمته الإنجليزية: "The Sweet Cheat Gone". يتحدث هذا الجزء عن وفاة ألبرتين - عشيقة ﭘروست وتتضمنُ تحليلاً نفسياً لحب ﭘروست لها. وتتألف التَّرجمة الإنجليزية من 244 صفحة.

الجزء السابع: عنوانه الأصلي بالفرنسية: "Le Temps Retrouvé"؛ أي "الزَّمن المسترجع"[24]، وعنوان ترجمته الإنجليزية: "The Past recaptured". يحكي هذا الجزء عن السنوات الأولى من الحرب العالمية الأولى، وعن التَّغيرات الهائلة التي طرأت على حياة شخصيات هذه الرِّواية. ينجح المؤلف بتفكيره العميق، وتحليله الذَّاتي في فتح آفاق جديدة للأفكار الارتباطية السابقة، وجعل حياته الضائعة خالدة بطريقة فنية. نُشرت الترجمة الإنجليزية لهذا الكتاب عن دار فينتيغ والتي تتكون من 272 صفحة.

لقد حاول ﭘروست في أغلب الأجزاء الَّتي تناولناها آنفاً أنْ يفسِّر فشلَ وحيرةَ شخصياتِ رواياته، وفي بعض الأجزاء يروي أحداثاً من ماضي مراهقته وشبابه. إنَّ ﭘروست إنسانٌ متفائلٌ على العموم، لكنَّه في بعض الأحيان يبدو متشائماً ويائساً؛ فهو يتحدَّث أحياناً عن الانحطاط الأخلاقي، ويتحدَّث عن الشُّذوذ الجنسي في مجتمعه، ويكشف، أحيانا، عن الذات الدَّاخلية للإنسان، وعن حسد هذا الإنسان، وعن شكوكه، وعن خيبات أمله، وعن دناءته.

لقد تحدَّث في الجزء السَّابع عن آثار الحرب الأولى، وتحدَّث عن الواجبات، وعن الخيانة، بالإضافة إلى التَّغيرات التي نتجت عن هذه الحرب.

تتضمن رواية مارسيل ﭘروست الخالدة "البحث عن الزمن المفقود" بعض المِيزات المهمة، والتي يمكنُنا مناقشتُها انطلاقا من العناصر الآتية:

تجدر الإشارة إلى إنَّ لغةَ هذه الرِّواية صعبةٌ جدّاً، ويبدو أنَّ ﭘروست لمْ يراجع أسلوبَه في الكتابة؛ إذ يتضمن جملا طويلة في كلِّ الأجزاء السبعة، كما أنَّه لم يحاول تحسينَ هذا الأسلوبِ بكتابةِ جملٍ قصيرة، يمكنُ فهمُها بسهولة. ففي بعضِ الأحيان، تطالُ جُملُه الطَّويلة والمُملة الصَّفحة بأكملها بدون نهاية.

لا يفكر ﭘروست في اتجاه مُحدَّد، ولا يمتلكُ فكرًا محوريًّا، وبالتَّالي، فإنَّه لا يستطيع التَّركيز على اتجاه واحد، أو على موضوع واحد. ويرى العديدُ من النُّقاد أنَّ مارسيل ﭘروست لو كانَ على قيد الحياة بعد نشر روايته، لحذفَ على نحو أكيد بعض الأجزاء منها، وبهذه الطَّريقة كان ليختصر الأجزاء السَّبعة في خمسة أجزاء.

يقول دينيس سورات في كتابه "الأدب الفرنسي الحديث"[25] إنَّ الإسهابَ كانَ سمةً من سِمات الكتابة لدى الرِّوائيين الفرنسيين ابتداءً من منتصف القرن الثامن عشر. فعشرةٌ في المائة فقط من الموضوعات هي الَّتي تستحق القراءة، والباقي مجردُ فضلة، وحديثٌ فارغ. فرواية فيكتور هيغو[26] الشَّهيرة "البائسون"، على سبيل المثال، إذا تمَ حذفُ بعض النُّصوص منها، فلنْ يُؤثر ذلك في مضمون الرِّواية، ولا يؤثرُ في فن الكتابة عند مؤلفها. ومع ذلك، فقد كان ﭘروست روائياً بارزاً، وله أسلوب منفرد. لقد اجتذبَ إبداعُه في أسلوب الأدب الفرنسي العديد من الكتاب الفرنسيين والعالميين المشهورين مثل جاك دو لاكريتيل[27]، وأندري جيد[28]، وڤيرجينيا وولف[29]، وأنتوني باول.[30]

ناقش ﭘروست العديد من القضايا في روايته، لقد عالج على سبيل المثال قضية دريفيس[31] الضَّابط الفرنسي ذو الأصول اليهودية، والمُتهم الَّذي تم نفيُه إلى جزيرة خالية بسبب ادعاء أنَّه كان جاسوسا لصالح الألمان. لقد اعتبر ﭘروست هذا الضابط بريئاً، وبمساعدة نبلاء آخرين مثل إميل زولا[32] الذين وقفوا ضد الحكومة الفرنسية، وبمساعدة محامي الدِّفاع عن دريفيس، كتب السَّيد لابوري بيانًا وحصل على توقيعه من أنصار دريفيس الذين كانوا في الغالب من البرجوازيين. وفي النِّهاية، تم تعديل مجرى مُحاكمة الضَّابط المُتهم وأدى ذلك إلى تحريره.

كما لا ننسى الموضوع الثاني في الجزء السَّابع من روايته، وهو موضوع مهم للغاية، ويتعلق بآثار الحرب العالمية الأولى ونتائجها المؤسفة مثل الموت، والتَّشرد، والبؤس، والجوع، والفقر، والأسر، والتَّعذيب، وسوء المعاملة، والانتهازية البشرية.

وُلِد مارسيل بروست في أسرة يهودية، لكنَّه كان مسيحياً. وكان البيتُ الَّذي تربَّى فيه خالياً من المشاكل الدِّينية، لأنَّ والدَته اليهودية ووالدُه المسيحيُّ قرَّرا تجنبَ المناقشات الدِّينية في بيتهِما. وتُظهِر حياة ﭘروست أنَّ المسيحيةَ كانَ لها تأثيرٌ كبيرٌ في حياته، غير أنَّه من الغريب جداً أنَّ مفهوم الله لا يُوجدُ في كتاباته، ولا يوجدُ في معتقداتِه. ومع ذلك، يمكنُنا القولُ إنَّه يهتمُ بالجَمال، فحيثما يوجدُ الجمالُ، يكون إلهُه حاضراً.

إنَّ تأثره باللاواعي عند فرويد[33]، وميله إلى حال النيرفانا البوذية[34]، وطريقة تفكيره من خلال مفهوم الزَّمن الذي استلهمه من أستاذه الفيلسوف هنري برغسون، لقد استفاد من كل هذا في كتاباته بطريقة يقظة، وفي أثناء فهمه للإنسان ركز على الذَّات البشرية الدَّاخلية وليس على ذاته الخارجية.

لقد كان بروست كاتبًا عميقًا ومفكرًا مثقفًا تأثر بمدارس أدبية مختلفة من المفكرين والعلماء. فعلى سبيل المثال، في الكتابة السَّاخرة والفكاهة، أعجب بشخصيتين مشهورتين تنتميان إلى القرن السابع عشر، وهما الدُّوق لويس روفروي دو سان سيمون[35] (1675-1755) السّكولائي المشهور، والكاتب في بلاط لويس الرَّابع عشر، والَّذي ينتمي إلى المدرسة الكلاسيكية الجديدة. كما تأثر بالكاتبة الفرنسية ماري دو رابيتان- شانتال[36] التي عاشت في القرن السّابع عشر، وكانت إحدى رواد المدرسة الرُّومانسية – وتـأثر كذلك بالأديب فرانسوا رينيه دي شاتوبريان[37] (1768-1848) الَّذي كتب رواية بعنوان "مذكرات من وراء القبر".

تتألفُ هذه الرواية من سيرة ذاتية للكاتب منذ طفولته حتَّى أصبح كاتبًا مشهورًا. ولا شك أنَّ هذه الرِّواية أثرت في ﭘروست أثناء كتابته لرواية "البحث عن الزمن المفقود". ومن بين الكتاب الآخرين الذين أثاروا إعجاب ﭘروست نجد جيرارد دو نيرفال[38] (1808-1855) الَّذي كان من أتباع المدرسة الرَّمزية والسُّريالية في القرن التاسع عشر. لقد كتبَ هذا الأديب مجموعة من الرِّوايات الشِّعرية تحت عنوان "بنات نار- سيلڤي" وقام ﭘروست باقتباس جزء من سيرته الذَاتية من الرِّواية الشِّعرية المسمَّاة سيلڤي.

كما تأثر ﭘروست كذلك برواد المدرسة الواقعية مثل غوستاف فلوبر[39]، وشارل أوغيستين[40]، وهيبوليت تين[41]، وبرواد المدرسة الطبيعية مثل هنري دو بالزاك، وأميل زولا. ومن خلال هذين الكاتبين من المدرسة الطبيعية، أصبح ﭘروست على علم بالقضايا التي تطرحها التوراة، وفهم تأثير المجتمع على حياة الإنسان.

لقد اختار الرِّوائي الرُّوسي فيودور دوستويڤسكي (1821-1881) اتجاه التَّحليل الدَّاخلي في رواية "الإخوة كارامازوڤ" ورواية "الجريمة والعقاب"، وقد جذبَ هذا الأسلوب ﭘروست نحو العالم المُعقد للعقل البشري، كما استعمل منهج فرويد في "التَّحليل النَّفسي".

لقد ألهمت معرفة ﭘروست بأفكار إيمانويل كانط[42] الاستفادة من مدرسة الرَّمزية. كما ألهم إيمانويل كانط الشَّاعرين الفرنسيين آرثر رامبو[43] وشارل بودلير.[44] وتعكس رواية ﭘروست تأثير كلّ المدارس الفكرية الأدبية المُهمة تقريبًا. لكنَّ الفيلسوف الَّذي غيّر تفكيره حقًا هو الفيلسوف الفرنسي هنري برغسون من خلال كتابه: "مقالة في المعطيات المباشرة للوعي".[45]

لمَّا نُشر هذا الكتاب، لم يكن ﭘروست يعرفُ كاتبَه، ومع ذلك قرأه، وقد ألهمَه هذا الكتاب إلى الحد الَّذي جعلَه يلتحق بجامعة السُّوربون ويتسجل في قسم العلوم السياسية، وهناك تعرفَ على برغسون شخصيا، ومن تمَّ قرَّر أنْ يؤسِّس روايتَه على فرضية برغسون الَّتي تعني خطة مرور الزَّمن، والحركة المستمرة، وتحوُّل شخصية الفرد، واسترجاع اللاوعي، كما في رواية "البحث عن الزمن المفقود"، التي تُسهم كغيرها من أشهر الروايات العالمية، في زيادة معرفة القارئ بالعالم الخارجي الواسع.

ينتقد بروست فئة اجتماعية، ويعرضُها لنا على أنَّها فئةٌ متغطرسةٌ وراضيةٌ عن نفسها. وتوجد كذلك فئةٌ انتهازية ومتآمرة، وفي نفس الوقت يقدِّم لنا فئةً مثقفةً تتقدَّم إلى الأمام لتحقيق الكمال، وتعاني من الدَّناءة في الوقت نفسه. لكن كلّ هذا يوفر الوعي بالعالم الخارجي، والموضوع الرَّئيس لـرواية "البحث عن الزمن المفقود" هو جعلنا على دراية بالعالم الدَّاخلي. تساعدنا هذه الرواية ذات الأبعاد المُتعددة على فهم أنفسنا. وهناك عدد قليل من القراء الذين بعد قراءة هذه الرِّواية بعمق لا يستعيدون ماضيهم، ولا يستكشفون ذاتهم الدَّاخلية.

لقد كان ﭘروست طفلاً محظوظًا للغاية، فقد وُلد في عائلة برجوازية ثرية في العاشر من شهر يوليوز سنة 1871. كان والده طبيبًا مشهورًا يُدعى الدُّكتور أدريان ﭘروست، وكانت والدته جين ويل سيدة يهودية ثرية. لقد عاشوا حياة رغدة. لقد ورث ﭘروست الفضول لمعرفة المُشكلات العلمية من والده، وورث حبَ الجمال، والحساسية، وسرعةِ الانفعال من والدته. لقد كان عزباً طوال حياته، ولم يحبْ امرأةً من كلِّ قلبِه على الإطلاق. وبسبب مرض الرَّبو لمْ يكنْ يحبْ الضَّوضاء المزعجة. لذلك غطى منزله بأغطية من الفلين لتجنب الضَّوضاء. ولمْ يفتحْ نوافذَ غرفته أبدًا، حتَّى لا تنتشرَ رائحة الطَّعام في بيته. لقد رتب الطَّعام من الفندق، وكان يشعرُ بالاكتئاب في اللَّيل بسبب العُزلة والكتابة الرِّوائية الشَّاقة. وكان يمشي على الطَّريق في الوقت الَّذي لا يكون هناك صخب ولا ضجيج.

لقد قضى ﭘروست معظمَ وقته في كتابة روايته "البحث هن الزمن المفقود". وعلى غرار كلِّ الأدباء المشهورين، لم يقبل أيُّ ناشر نشر الجزء الأول من روايته. ولمْ يفكر النَّاشرون في نشر هذا الجزء من روايته، واعتقدوا أنَّه لنْ يحقِّق لهم مبيعات كبيرة. وفي الأخير نشرَ هذا الجزء على نفقتِه الخاصة. وبسبب الحربِ العالمية الأولى، الَّتي اندلعت سنة 1914، كان له متسعٌ من الوقت لتحرير هذا الرِّواية، واستمرَ هذا التَّحرير حتَّى نهاية حياته. ولو عاشَ طويلاً، فمن المفترض أنَّه كان سيُدخلُ تعديلات كبيرة على نصوص روايته، وهذا كان سيقلِّل من عددِ أجزائها.

يقال: إنَّ ستيفان مالارمي[46]، الشَّاعر والكاتب، ورائد مدرسة الرَّمزية كان يبحثُ عن الخلود، لكنَّه لم يستطع الوصول إليه قط. ويرى مارسيل ﭘروست أنَّ من يبحثُ عن ذكرى الماضي، فإنَّه سيظلُ يبحثُ عن الخلود. واستنادا إلى العديد من النُّقاد، فإنَّ ﭘروست على عكس مالارمي قد وصل إلى الخلود. وبغض النَّظر عن هذا، فقد وصل إلى الخلود في روايته من خلال الوصول إلى اللاوعي عند كلِّ النَّاس، في فرنسا، وفي العالم. ولهذا، فإنَّ عمَله يعتبر عملا ناجحاً بنفس القدر الَّذي نجحتْ به الأعمال الأدبية في العالم.[47]

خلاصة:

وفي الأخير توفي مارسيل ﭘروست في الثامن عشر من نوفمبر 1922 عن عمر ناهز الواحد وخمسين سنة، وقد توفي بسبب مرض الرَّبو الَّذي يعاني منه منذ تسع سنوات، ممَّا دفعه إلى العزلة. توفي مارسيل ﭘروست تاركاً فرنسا في صدمةٍ كبيرة. فقد تحوَّل قبلَ وفاتِه إلى كاتب أسطوري بفضل روايته "البحث عن الفردوس المفقود". لقد مزج بين الكتابة القصصية وعلم النفس، وباعتباره رائداً في هذا المجال وجد منفذا إلى اللاوعي البشري. وعلى النَّقيض من الكاتب الرُّوسي دوستويڤسكي، الَّذي أثار في أعماله السِّمات النَّفسية للأشخاص غير العاديين، فإنَّ عمل ﭘروست يعتبرُ تقريرا فريدا عن أفكار وسلوكيات البشر العاديين. ولأبداع هذه التُّحفة الفنية، ضحَّى ﭘروست بكلِّ شيءٍ، ضحَّى حتى بصحته، لكنَّه أثبت موهبتَه في الكتابة، وتحوَّل إلى أديب عالمي ستبقى ذكراه خالدة، وسيبقى اسمُه في الوعي الجمعي لكلِّ أنصار القضايا الإنسانية.

مصدر المقالة:

Jahantigh, M.K. & Barani, M. (2015). Marcel Proust and "A La Recherche Du Temps Perdu". Journal of Arts and Social Sciences. 2(2), 116-124

المَصادر والمَراجع المُعتمدة:

- Beckett, S. (1931). Proust: Grove pressime. New York.

- Brewster Dorothy & Angus Burrell. (1960). Modern world fiction: Littlefield. U. S. A.: Adams & Company.

- Bucknall, B. J. (1969). The Religion of Art in Proust. Chicago: University of Illinois Press.

- Canning, J. (1974). 100 Great Books. London.

- Collins, J. (1923). The Doctor Looks at Litrature. London: George Allen Ltd.

- Encyclopedia Britannica. (Vol. 15). (1974).

- Graham, V. E. (1966). The imagery of Proust. Oxford: Basial Black Well.

- Heiney, D. & Downs, L. H. (1974).Continental European literature: Barron’s educational series (Vol. 1). New York.

- Lass, A. H. (1968). 50 European novels. New York: Washington Square Press.

- Magill, F. N. (1952). Masterpieces of world litrature: Friest series. New York: Haper & Row.

- Peyre, Henri-Maurice. (1974). French literature from1600 to the present. U.S.A.: Harper & Row Publishers.

- Proust, M. (1970). Cities of the plain: A vintage book. New York.

- Proust, M. (1970). Swann’s way: A vintage book. New York.

- Proust, M. (1970). The captive: A vintage book. New York.

- Proust, M. (1970). The guermantes way: A vintage book. New York.

- Proust, M. (1970). The past recaptured: A vintage book. New York.

- Proust, M. (1970). The sweet cheat gone. New York.

- Proust, M. (1970). Within a budding grore: A vintage book. New York.

- Quennell, P. (1971). Marcel Proust Weidenfeld & Nicolson. London.

- Saurat, D. (1946). Modern French Litetrature. London: J.M.Dent.

- Hornstein & Lillian Herlands (ed.). (1973). The reader’s companion to world litrature: A mentore book. New York: New American Library.

- Turnell, M. (1951). The novel in France: A vintage book. New York.

- Turnell, M. (1959). The art of French fiction. London: Hamish Hamilton.

- Welch, C. R. (1973). Remenbrance of things past. New York: Monarch Press.

[1]- Maryam Khalili Jahantigh، أستاذة مساعدة بكلية الآداب والإنسانيات، التابعة لجامعة سيستان وبلوشستان، محافظة زهدان، إيران. وفي نفس الكلية يعمل Mohammad Barani كأستاذ مساعد.

[2]- أستاذ الفلسفة، حاصل على الدكتوراه من كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، التابعة لجامعة ابن طفيل، القنيطرة، المغرب.

[3]- نقلاً عن الأستاذ محمد أعراب (بتصرف) في مقالته القيمة: "مفهوم الزَّمن في الفكر الفلسفي المعاصر: المفارقات والأسئلة"، المجلة المغربية للفكر المعاصر، العدد 2، يونيو 2018

[4]- https://journals.openedition.org

[5]- Bakshi, Amrita., “Bergsonian Time in Marcel Proust Swann’s Way: Interplay of Nostalgia and the Uncanny in the Mnemonic Experience”, IWL C002: Modern European Fiction, 3rd October 2017, p.2: «The very first sentence of the novel begins with “for a long time”, and also the novel ends with the phrase “a long time”, thus establishing its absolute thematic fixation with ‘time’. However, the definition of ‘time’ has undergone a fundamental change in Proust’s treatment of the diachronic as well as the synchronic movement of the time: ‘time’ is no more bounded by a linear progression, rather it has transcended its objective reality and has included psychological, imaginary, and emotional realities within its ambit. Proust views time as “an interconnected interpenetration of moments that were indistinguishable from each other”, as “duration” or “dureé” [Bergson], as opposed to the homogeneity of the linear clock-time. Past, present, and future – all three are overlapped and interconnected in the same temporal plane.»

[6]- سميث، ديفيد وودروف، "ماهي الفينومينولوجيا؟"، ترجمة أحمد فريحي، موقع مؤسسة مؤمنون بلا حدود، قسم الفلسفة والعلوم الإنسانية، 15-10-2024. ص.17

[7]- Kreitner, R., “Mysterious Operation: Travel and Habit in Merleau-Ponty and Proust”, The Montréal Review, October 2011

[8]- https://en.wikipedia.org > wiki > Marcel-Proust

[9]- Charles Kenneth Scott Moncrieff (1889-1930)، كاتب ومترجم من أصل اسكتلندي، اشتهر بترجمته لرواية مارسيل بروست "البحث عن الزمن المفقود" ترجمة إبداعية، مستلهما عنوانها من البيت الشعري الثاني من قصيدة شكسبير الثلاثون، لما ذكر عبارة "ذكرى الأشياء الماضية".

[10]- الترجمة العربية لجميع الأجزاء بلغت 2781 صفحة: الجزء الأول 777 صفحة، والجزء الثاني 372 صفحة، والجزء الثالث 414 صفحة، والرابع 344 صفحة، والجزء الخامس 292 صفحة، والجزء السادس 242 صفحة، والجزء السابع 340 صفحة. (المترجم). وبفارق ليس بالقليل، بلغ عدد صفحات الترجمة الإنجليزية لكل الأجزاء 2718 صفحة: الجزء الأول 325 صفحة، والجزء الثاني 386 صفحة، والجزء الثالث 824 صفحة، والجزء الرابع 378 صفحة، والجزء الخامس 289 صفحة، والجزء السادس 244 صفحة، والجزء السابع 272 صفحة.

[11]- Henri Bergson (1859-1941)، فيلسوف فرنسي، يعتبر من أهم الفلاسفة الفرنسيين الذين أبدعوا فلسفة مستقلة، لها مفاهيمها، وقضاياها الخاصة. من أهم مؤلفاته: "الزمن وحرية الإرادة" الذي صدر سنة 1889، وهذا الكتاب بالذات أثر بشكل كبير في مارسيل بروست، ومنه استلهم مفهوم الزمن في روايته، ثم كتاب "المادة والذاكرة" الذي صدر سنة 1896، وكتاب "مصدران للأخلاق وللدين" الذي صدر سنة 1932

[12]- Denis Saurat (1890-1958)، كاتب وناقد أدبي فرنسي، له مؤلفات أدبية ونقدية عديدة.

[13]- Saurat, D., Modern French Literature, London: J. M. Dent, 1945. p.116

[14]- Honoré de Balzac (1799-1850)، أديب وروائي فرنسي، له تراث روائي وقصصي غزير أغنى به الأدب الفرنسي وجعله يتبوأ الصدارة ضمن الأدب العالمي.

[15]- Dorothy Brewster، و Angus Burrell. مؤلفا كتاب "الخيال العالمي الحديث"، صدر هذا الكتاب سنة 1951.

[16]- Dorothy Brewster & Agnus Burrell., Modern World Fiction: Littlefield, U.S.A: Adams & Co, 1960. p.142

[17]- Proust, M., Du côté de chez Swan, Grasset, 1913. English translation by Charles Kenneth Scott Moncrieff and revised by D. J. Enright: Swan’s Way, The Modern Library, New York, First Edition, 1928

ترجمت هذا الجزء من قبل إلياس بديوي تحت عنوان: جانب منازل سوان، دار شرقيات للنشر والتوزيع، 1994

[18]- Proust, M., A l’ombre des jeunes filles en fleurs, NRF, 1918. English Translation by Charles Kenneth Scott Moncrieff and illustrated by Philippe Jullian: Within a budding Gove, Chatto & Windus, London, 1960. First edition in 1924

ترجمت هذا الجزء من قبل إلياس بديوي تحت عنوان: في ظلال ربيع الفتيات، دار شرقيات للنشر والتوزيع، 1994.

[19]- حصل على جائزة غونكور سنة 1918، وهي جائزة أدبية أحدثت سنة 1892 باسم الأديب الفرنسي إدموند غونكور.

[20]- Proust, M., Le coté de Guermantes I et II, NRF, 1921-1922. English translation by Charles Kenneth Scott Moncrieff: The Guermantes Way, First Edition in 1925

ترجمت هذا الجزء من قبل إلياس بديوي تحت عنوان: جانب من منزل غرمانت، دار شرقيات للنشر والتوزيع، 1994.

[21]- Proust, M., Sodome et Gomorrhe I et II, NRF, 1922-1923. English translation by Charles Kenneth Scott Moncrieff: Cities of the Plain (Sodom and Gomorrah), First Edition in 1927.

ترجمت هذا الجزء من قبل إلياس بديوي تحت عنوان: سادوم وعامورة، دار شرقيات للنشر والتوزيع، 1994

سدوم وعمورة قريتان فاسقتان من قوم لوط حسب التوراة (سفر التكوين)، وقد عاقبهما الله عقابا شديدا، وأنجى لوطا وأتباعه.

[22]- Proust, M., La prisonnière, NRF, 1923. English translation by Charles Kenneth Scott Moncrieff: The Captive, First Edition in 1929

ترجمت هذا الجزء من قبل إلياس بديوي تحت عنوان: السجينة، دار شرقيات للنشر والتوزيع، 2001.

[23]- Proust, M., Albertine disparue (La fugitive), 1925. English translation by Charles Kenneth Scott Moncrieff: The Sweet Cheat Gone (The Fugitive), First edition in 1930

ترجمت هذا الجزء من قبل جمال شحيّد تحن عنوان: الشاردة أو (ألبرتين المختفية)، دار شرقيات للنشر والتوزيع، 2003

[24]- Proust, M., Le temps retrouvé, NRF, 1927. English translation by Charles Kenneth Scott Moncrieff: Time Regained, First Edition in 1931

ترجمت هذا الجزء من قبل جمال شحيّد تحن عنوان: الزمن المستعاد، دار شرقيات للنشر والتوزيع، 2005

[25]- Saurat, D., Modern French Literature, pp.95-97

[26]- Victor Hugo (1802-1885)، أديب فرنسي، يعتبر من أشهر الروائيين والشعراء الفرنسيين.

[27]- Jaques de Lacretelle (1888-1985)، كاتب فرنسي، غزير الإنتاج الأدبي.

[28]- André Gide (1869-1951)، أديب وروائي فرنسي، حاصل على جائزة نوبل في الآداب سنة 1947

[29]- Virginia Woolf (1882-1941)، أديبة إنجليزية، لها روايات وكتابات إنشائية متعددة.

[30]- Anthony Powell (1905-2000)، أديب، وروائي، وناقد أدبي من أصل بريطاني.

[31]- Alfred Dreyfus (1859-1935)، ضابط في الجيش الفرنسي، من أصول يهودية، اتهم بالجاسوسية لصالح ألمانيا سنة 1894، واعتبرت قضيته من أشهر القضايا المطروحة على العدالة الفرنسية، تضامن معه مثقفون وكتاب من بينهم مارسيل بروست.

[32]- Emile Zola (1840-1902)، أديب، وروائي فرنسي، له تأثير كبير في المجتمع الفرنسي في النصف الثاني من القرن التاسع عشر.

[33]- Sigmund Freud (1856-1939)، طبيب نفسي من أصل نمساوي، اشتهر بنظرية اللاوعي، وبنظرية التحليل النفسي التي تستعمل التداعي الحر في العلاج.

[34]- هي مطلب الخلاص عند البوذيين، لما تخمد كل الرغبات الجياشة

[35]- Louis de Rouvroy Duc de Saint-Simon(1675-1755)

[36]- Marie de Rabutin-Chantal (1626-1696)، أديبة، وكاتبة رسائل من أصل فرنسي.

[37]- François-René de Chateaubriand (1768-1848)، أديب، ومصلح أخلاقي، ورجل سياسة فرنسي، ينتمي إلى المدرسة الرومانسية.

[38]- Gérard de Nerval (1808-1855)، شاعر، وروائي، ومترجم فرنسي، ينتمي إلى المدرسة الرومانسية.

[39]- Gustave Flaubert (1821-1880)، من أشهر الروائيين الفرنسيين في القرن التاسع عشر، اشتهر برواية "مدام بوفاري"، التي صدرت سنة 1857

[40]- Charles Augustin Sainte-Beuve (1804-1869)، كاتب، وناقد أدبي فرنسي.

[41]- Hippolyte Taine (1828-1893)، فيلسوف، ومؤرخ، وناقد أدبي فرنسي.

[42]- Immanuel Kant (1724-1804)، فيلسوف ألماني، اهتم بقضايا المعرفة والأخلاق.

[43]- Arthur Rimbaud (1854-1891)، شاعر فرنسي، ينتمي إلى المدرسة السريالية.

[44]- Charles Baudelaire (1821-1867)، شاعر، وناقد أدبي وفني من أصل فرنسي، اشتهر بديوانه الشعري "أزهار الشر".

[45]- هذا الكتاب أطروحة تقدم بها هنري برغسون لنيل شهادة الدكتوراه في الفلسفة سنة 1889، تحت عنوان "مقالة في المعطيات المباشرة للوعي" "Essai sur les données immédiates de la conscience".

[46]- Stéphane Mallarmé (1842-1898)، شاعر وناقد أدبي فرنسي، ينتمي إلى المدرسة الرمزية.

[47]- Encyclopedia Britannica, Vol. 15, 1974. p.131.