محنة الدّيمقراطيّة في دولة ما بعد الرّبيع العربيّ في عوائق الموجة الرّابعة

فئة : مقالات

تُعدّ إشكالية الانتقال الديمقراطيّ بكل تعقيداته من أعوص التّحديات التي كشفت عنها مخاضات الرّبيع العربي؛ الّذي كان - في جوهره - تعبيرًا عن رغبة في الهجرة في إرساء قواعد الحياة الديمقراطيّة، وذلك بالاتّجاه إلى إحداث تغيير على مستوى بنية الدولة، ولو جاز لنا اختزال مطالب المجتمعات العربيّة وحاجاتها في المرحلة الرّاهنة، وقد ظلّت لدهر من الزّمن تناضل من أجلها، لأمكن القول: "إنّ الدّيمقراطيّة هي أمّ الحاجات والمطالب المستعجلة، الّتي تشكّل الضّرورة الأولى التي وجب ترسيخها في الواقع العربي، لذلك؛ لا عجب أن تتأطر أحداث "الرّبيع" بسؤال "الانتقال"، أو التّحوّل من الوضع اللّاديمقراطيّ الّذي تحكّمت فيه وسيطرت عليه أنظمة مستبدّة عانت معها مجتمعاتها من ويلات الظلم والتسلط والقهر، إلى وضع آخر مؤسّس على الديمقراطيّة بكلّ قيمها وثقافتها.

وفي هذا "القول" نذهب إلى أن العالم العربيّ يعيش موجة ديمقراطيّة رابعة، بعد الموجات الديمقراطية الثلاث الّتي عرفها العالم الغربيّ من قبل، وهذه الموجة قوامها السّعي إلى الانتقال من وضع سياسيّ يطبعه الظّلم والطّغيان والاستبداد، إلى وضع سياسيّ يحفظ كرامة الفرد والمجتمع، لكن بما أنّ الدّيمقراطيّة تمرّ بأطوار وتناقضات عدّة، قبل أن تُرسَّخ في بنية الدولة والمجتمع؛ فالديمقراطية في الوضع العربيّ تعيش انتكاسة الصّراع من أجل البقاء مع أحداث الرّدّة الّتي تعقبها، وهي حالة طبيعية بالنّظر إلى أن ما يكاد أن يكون مشتركًا بين الموجات الديمقراطية الماضية، وهو أنّها تعقبها حالات حنين العودة إلى اللّاديمقراطيّة، وهو ما يمكن تسميته بالسّنة الديمقراطية الثّابتة الّتي تجعلها تترسَّخ - تدريجيًّا - عبر أطوار ومراحل تاريخيّة.

وبما أن وضعيّة التّحوّل الدّيمقراطيّ في الحالة العربيّة مفتوحة على كل الاحتمالات؛ فإنّ حلّ مشكلة الدّيمقراطيّة وإخراجها من الوجود بـ (القوّة) إلى الوجود بـ (الفعل)، يقتضي - أوّلًا - الحسم مع العديد من الإشكالات المرتبطة بتأصيلها في الواقع العربيّ، وسنحاول - في هذه الدّراسة - الاشتباك مع بعض العوائق التي قد يؤدي عدم التعاطي معها بجديّة إلى إفراغ التحول الديمقراطي من أي معنى، ويجعل منها مشروعًا مؤجّلًا إلى أجل غير مسمى، وهي عوائق تجعل الديمقراطية العربية - من جهة - في محنة الصراع حول إثبات الوجود، ومن جهة ثانية؛ تجعل الدول العربية خارج إطار السنة الثابتة للتحول الديمقراطيّ، الّتي لا تعدو أحداث الردّة - بكل معيقاتها وتعثراتها - أن تكون مجرّد حلقة مرور طارئة إلى الوضع الدّيمقراطيّ السّليم.

أوّلًا: الدّيمقراطية العربية والموجة الرابعة!

لقد شاع في التاريخ السّياسيّ الدّوليّ أنّ الدّيمقراطيّة مرّت بثلاث موجات - أو تحرّكات - معاصرة كبرى؛ تعود جذور الأولى منها إلى القرن التاسع عشر، بينما ارتبطت الثانية بالمخاضات التي عاشتها الدول الأوربيّة فيما بعد الحرب العالمية الثانية، وكانت آخر موجة هي ما شهدته البرتغال سنة 1984م، على أنّ ما ميّز كل حركة ديمقراطية انتقاليّة من هذه الموجات الثّلاث؛ هو أنّها كانت تعقبها ردّة وانتكاسة عنيفة من جانب قوى الاستبداد، لكن دائمًا - في الأخير - كان يسجّل الانتصار للرّوح الدّيمقراطيّة القويّة التي لا تعرف التوقّف حتّى وإن طالت مدة الانتكاسة والرّدّة.

من البيّن أنّ توسّع المدّ الدّيمقراطيّ - على المستوى العالميّ - يعكس ذلك المشترك الإنسانيّ المتمثّل في طموح الشعوب نحو حياة كريمة، والرّغبة الإنسانية القوية في التخلص من ربقة استبداد الحكم وفساده، أنّا كانت هويّته.

ومن النافل القول: إنّ المعطيات التّاريخيّة تؤكّد أنّ الموجة تكون نتيجة اشتباك مجموعة من المعطيات السياسية والثقافية والاجتماعية، التي يؤدّي اندامجها إلى حالة من الإفلاس، ليس الإفلاس على مستوى بنية الدولة الاستبدادية الخانقة للحقوق والحريّات فحسب؛ إنّما الدخول في دوامة من الإفلاس العامّ، إفلاس الآمال (آمال النهوض والتغيير)، وإفلاس على مستوى النخب (الثقافة)، ...إلخ، ولعلّ آية هذه الوضعيّة؛ هي إعادة إنتاج الأزمات، واجترار المشاكل من دون القدرة على التوصّل إلى كنهها، ونجد أنفسنا أمام ظاهرة ركود حضاريّ تحتاج إلى بعث وتجديد!

لقد سبق لهنتنغتون أن حدّد الموجة بحسبانها "مجموعة من حركات الانتقال من النظام غير الدّيمقراطيّ إلى النظام الدّيمقراطيّ، تحدث في فترة زمنية محددة، وتفوق في عددها حركات الانتقال في الاتجاه المضاد خلال نفس الفترة الزمنية"([1])، على أنّ الموجة لا تحدِث تحوّلًا ديمقراطيًّا جذريًّا؛ إنّما يحدث التّحوّل بشكلٍ جزئيّ تدريجيّ وتراكميّ، ثمّ لا تلبث أن تظهر بعدها موجة - أو موجات - مضادّة عاكسة لها في نفس الزّمن.

وممّا له دلالة أن الموجات الديمقراطية الثّلاثة قد ارتبطت بالبلدان الغربية، ويبدو أن العالم العربيّ لم يتأثر بتعدّد الموجات الدّيمقراطيّة التي شهدها العالم ابتداء من أواسط القرن التّاسع عشر إلى حوالي ثمانينيّات القرن العشرين الميلاديّ، أو على الأقل، لم يكن يُنظر إليه على أنه يمكن أن يحدث تصالحًا معها.

ومع رياح التّغيير الّتي هبّت، استطاع العالم العربي أن يعّبر عن رغبته في التّغيّر، والانتقال من واقع الفساد والاستبداد إلى واقع العدالة والكرامة، عبر جسر (الشعب يريد..) إنّها إرادات متعدّدة يمكن اختزالها في مطلب الدّيمقراطية، بعد أن ارتدت أحلام النهضة إلى شعارات مستهلكة يعاد إنتاجها في كلّ مرّة.

تتولد الموجات الدّيمقراطيّة - غالبًا - في جوّ من عدم الاستقرار، والمتأمّل في الحالة العربيّة يجد أنّ المجتمعات العربيّة متأرجحة بين واقع تتصارع داخله ثنائية التوتر والجمود؛ توتّر في المجال الاقتصاديّ والاجتماعيّ والسّياسيّ، وجمود يطبع حركة التّقدّم، فهذا الركود رسّخته الأنظمة المستبدة اللّاديمقراطيّة على عقود من التّحكّم والسّيطرة، ولعلّ الأسباب التي كانت وراء صناعة هذا الواقع كثيرة، لكنّ أهمها؛ انحياز السلطة "إلى فئة أو طائفة؛ حيث لم تعكس إرادة الجماهير الشعبية في قراراتها السياسية، ولم تعمل على تحقيق كرامتها الإنسانية، ممّا خلق هوّة شاسعة بين السلطة السياسية الحاكمة والقاعدة الشعبية"([2])، أدّت - في النّهاية - إلى اندلاع الموجة الديمقراطية الساخطة، متسلّحة بشعارها الوحيد (إسقاط النظام).

تعيش الدّول العربيّة مرحلة انتقاليّة وسطى، مؤسَّسة على مخاضات الانتقال من واقع سياسيّ تقليديّ استبداديّ، إلى محاولة صنع واقع سياسيّ آخر مؤسَّس على الدّيمقراطيّة، وهذه المرحلة الدّيمقراطيّة هي مرحلة التّحوّل الدّيمقراطيّ، وتشكّل بعمقها وقوّتها "موجة" ديمقراطيّة، ولعلّ أبرز آمارات الموجة ودلائلها؛ أنّ التّحوّل الدّيمقراطيّ تَجلّى كرغبة "قاعدية" نبعت من عمق التناقضات الاجتماعيّة، ولم تكن موجة فوقيّة بادرت إليها الأنظمة الحاكمة، ويبدو هذا أمرًا طبيعيًّا، خاصّة، عندما نستحضر أن المبادرات الفوقية التي كانت تأتي من السلطة، كان يطبعها "التمويه" قصد احتواء الأوضاع والتناقضات؛ إذ لم تكن وليدة رغبة حقيقيّة في التّغيير.

صحيح أنّ بعض تلك الأنظمة كان يرفع شعار الدّيمقراطيّة، لكنّ الغاية لم تكن إلا تكريس واقع الاستبداد والتسلط وليس تغييره؛ لأنّها تستبطن فكرة الوصاية على الشعوب، وهو ما ولّد حالة عدم الرضا والسّخط الشّعبيّ من الأنظمة المفارقة والمعادية لهموم شعوبها، فالشّعوب تحوّلت إلى قوّة ضغط مؤثّرة، وهذه أبرز السّنن المتحكّمة في الهبّات الدّيمقراطيّة، إنّها - دائمًا - داخليّة مرتبطة بظروف تفاعلات الأنظمة السياسية مع الشّعوب؛ أي أنّ "التّوجّه إلى الدّيمقراطيّة وحصول الناس على حقوقهم لم يأت بسبب رغبة الطغاة المتنفذين؛ بل بسبب ضغط الشعوب"([3]).

ثانيًا: عُقدة التّأجيل أو الاستثناء العربيّ!

لقد تقرّر أنّ الدّيمقراطيّة مبادئ وقواعد عامّة تُرجِمت - في الواقع - عبر أُطر ونظم سياسيّة متعدّدة، ومتخلّفة من حيث خلفيّاتها الثّقافيّة والحضاريّة، وهذه الخلفيّات هي التي تعطي لكلّ تجربة ديمقراطيّة في العالم خصوصيّاتها التي تميزها عن غيرها، وعلى تعدّد تلك الخلفيّات الحضاريّة والسّياقات الثّقافيّة للنّظم السّياسيّة، فإنّها تلتقي جميعها عند مبادئ النّضال من أجل مبدأ المواطنة والمساواة أمام القانون، وربط المسؤولية بالمحاسبة، والشّفافيّة، وتوزيع السّلطات، ...إلخ.

إنّ هذا يجعلنا نتّفق مع ذلك الرّأي القائل: إنّ الدّيمقراطيّة حاجة بشرية، وليست مذهبًا نتقصّاه ونأخذ به أو نتركه؛ لأنّنا في هذه الحالة– حالة جعلناها مذهبًا أو عقيدة - سوف نحرم أنفسنا من تحقيق ضرورة المجتمع تحت حجج وهميّة وصراعات فكرية بعيدة عن ما نحتاج، فنجعلها مذهبًا فكريًّا، ثمّ نقف نتقصى ما يبعدنا عنها، وما يميّزنا ويريحنا من أن نجعلها طريقة لإدارة شؤوننا الحياتية"([4])، لكنّنا - في حالتنا العربيّة - لم نصل إلى حدّ التّنازع حول فلسفة الديمقراطية وقواعدها، وكيف يمكن أن تكون الصيغة التي ندبّر بها خلافاتنا؛ إنّما هناك - فقط - مزايدات سياسية، وتغنٍّ بشعارات جوفاء وفارغة لا تجد سبيلها إلى واقعنا.

صحيح أنّ المركزية الأوربيّة تجعل من الديمقراطية خليطًا من مصادر أربعة: "اليونان القديمة، وتقاليد جمهورية مستمدّة بشكل رئيس من روما، ومفاهيم نظام الحكم التمثيلي ومؤسساته، ومنطق المساواة السّياسيّة.."([5])، لكن يجب الحذر من التحديدات العنصرية للديمقراطية؛ لأنّ "هذه البنية الثقافية التي تحكم أحكاما مسبقة بالقول: إنّ هناك مجتمعات استبداديّة ومجتمعات ديمقراطيّة؛ بل أعراق مستبدّة وأخرى ديمقراطيّة، فهذه الثقافة نتاج تدريب وتعليم، وليست قضايا جينات موروثة"([6])، ويمكن القول: إنّ القناع قد تكشف عن إيديولوجيّة المركزية الأوربيّة، وأضحت باهتة إلى أبعد الحدود.

إنّ جوهر الديمقراطيّة - سواء كانت في الشّرق أو في الغرب - أنّها دائمًا وأبدًا "معركة ضدّ الواحد الأحد، ضدّ السلطة المطلقة، ضدّ ديانة الدولة، ضدّ دكتاتورية الحزب، أو دكتاتورية البروليتاريا.."([7])؛ فهي أعدل القسمة بين المجتمعات البشريّة على اختلاف ثقافاتها وتباعد هوياتها.

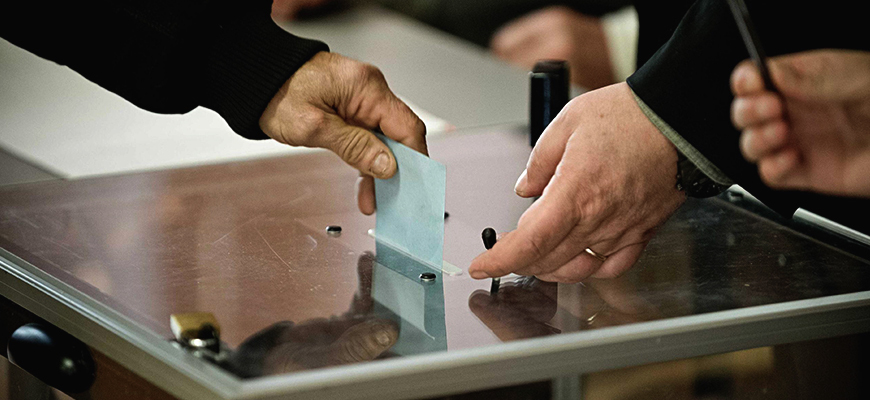

بهذا الاعتبار؛ لا يمكن التعامل مع الديمقراطية بمنطق الاستيراد والتصدير، تغليبًا لخطاب الاستثناء، مادامت القضايا التي تناضل من أجلها قضايا تهمّ الإنسانيّة، وهي مطروحة بحدّة في المجتمعات العربيّة، مثل: التّطلّع نحو تكريس سيادة القانون، واحترام حقوق الانسان، وصناديق الاقتراع، والتّداول السّلميّ على السلطة، والقبول بالآخر، والتعددية، والتعايش، والتّسامح، وكلّما "كان متاحًا للمحكومين محاسبة حكَّامهم بشفافيّة، واستبدالهم بيسر دون مشقة ولا عنف؛ أي كلّما كان القانون معبّرًا عن إرداة النّاس وصوتهم الأعلى"([8])، كلّما كنّا إزاء نظام ديمقراطيّة، بصرف النّظر عن هويّته.

إنّ قوّة المبادئ ترفع خطاب الخصوصية والاستثناء، بالتّالي؛ تبرّر انتقال الرّوح الديمقراطيّة، وتعطي لها المشروعية في الدول التي لم تعرفها أو تجاهلتها، وإذا كان الأمر كذلك؛ فالسّؤال الّذي تصبح له قيمة معرفيّة وتاريخيّة، هو؛ ما الذي يبرّر تأخّر دمقرطة المجتمعات العربيّة؟ وما هو الطّريق إلى استنبات الديمقراطية في البيئة العربيّة؟ وهل يجب - نتيجة هذا الإشكال - أن نبحث عن الاستثناء العربيّ بحقّ؟

على أنّه يجب ألا يغيب عنّا؛ أنّ التجربة التاريخية الطويلة للديمقراطية تؤكّد على أنّ الخصوصية صفة ملتصقة بالديمقراطية لا بالمجتمعات التي تنبت فيها؛ أي أنّ الخصوصيّة مرتبطة بتنزيلها وفق ما تتطلّبه الثقافات المختلفة، وليس بقابليّة أو عدم قابلية قواعدها العامّة للتطبيق، ولعل هذا ما كان وراء تعدّد التجارب الديمقراطية واختلافها؛ فالديمقراطية - كآليّات - "يمكن أن تُخترع بصورة مستقلّة، ويعاد اختراعها حيثما وجدت الظروف الملائمة"([9])، فالعالم العربي في المرحلة الرّاهنة مطالب باختراع أو اكتشاف ديمقراطيّته الخاصّة به.

على أنّه إذا كان لا بدّ من الإقرار بوجود استثناء أسهم في الحيلولة دون اختراع الدّيمقراطيّة في البيئة العربيّة، فيمكن القول: إنّ الاستثناء العربي الوحيد هو استثناء التّأجيل، وإذا كان شعار الـتّأجيل قد تبنّته بعض النّخب تحت دواعي كثيرة، فالتاريخ يؤكد أنّ "المؤيدين البارزين للحدود الثقافية للديمقراطيّة من داخل الدّول غير الغربيّة، الّتي تقدَّم على أنّها دول تمتلك قيمًا استبدادية؛ هم الزّعماء المستبدّون لهذه الدّول ذاتها، والنّاطقون الرّسميون باسمهم"([10]).

إذن؛ لا معنى للاختباء وراء الإطار الفلسفيّ والمرجعيّ الذي تكونت فيه التجربة الديمقراطية الغربيّة، باعتباره إطار يتصادم مع الخصوصية العربيّة؛ فعندما تُختَزل الدّيمقراطيّة الغربية في إطارها الفلسفيّ الذي احتواها وتكوّنت فيه، فإنّ "عمليّة تحرير الدّيمقراطية من خصوصيتها تشكّل عقدة نظرية وعمليّة، يهرب منها من يريد إعطاء صفة الكونية؛ لأنّ شرط الكونية هو إخراج القوانين من مجموع الخصوصيات([11])"، لكنّ هذا الزّعم لا يلبث أن ينكشف عنه بريقه، متى علمنا أنّه "ما من دولة ديمقراطية أو غير ديمقراطية إلّا وتقوم على أسس فلسفيّة وقيميّة، تمثل المواجهات الكبرى لسياستها، بصرف النظر عن مصدرها أرضيًّا كان أم سماويًّا، صريحًا كان أم ضمنيًّا، مثل مبادئ حقوق الإنسان أو مبادئ القانون الطّبيعيّ"([12])، فالمسألة ليست مسألة محاكاة وإعادة إنتاج لتجربة من التجارب، بقدر ما هي نضال من أجل تحرير المجتمعات.

ثالثًا: في بؤس الثقافة الديمقراطيّة:

إذا كان من اللازم الإقرار بأنّه "لا وجود للسّلطة في قصور الدّولة فقط"([13])؛ فإنّ ربط الدّيمقراطيّة بالسّلطة ورجالها فقط؛ هو قول متهافت يخالف جوهر الدّيمقراطيّة، بما هي نَفَس عامّ يسري في كيان المجتمع ككلّ، ولا معنى لاختزالها في الممارسة السياسية، فحيثما كانت سلطة وتراتبيّة، كانت الحاجة ماسة إلى ديمقراطيّة، ولهذا؛ فالديمقراطيّة يجب أن تسود في الإدارة والشركات والأحزاب والنقابات، للحدّ من تركيز السلطة، فتقسيم الدّيمقراطيّة وحبسها داخل أروقة السياسية؛ هو نتيجة لثقافة سياسية سائدة داخل المجتمعات.

في الحالة العربيّة؛ تسهم النخب إلى حدّ كبير في أدلجة الرّوح الديمقراطية، وربطها بإطار خاصّ، وهو ما يشكّل أهم تحدٍّ لها، وفي حالة كهذه نكون فعلًا أمام ديمقراطية غير ديمقراطية، ذات نزعة إقصائية عدمية لا تعترف بالتّعدد ولا بالاختلاف، إنّها ديمقراطيّة محمّلة بمسبقات ويقينيات الإيديولوجيّة التي تتحوّل إلى مطلق لا يقبل بالنّسبيّ، ويستحيل معها مبدأ التعايش؛ لأنّه لا مجال للتنازل فيها، فالدّيمقراطيّون - غالبًا - ما يتحوّلون إلى متسلّطين ومستبدين وإقصائيين عند الوصول إلى السدّة.

من المهمّ أن نستحضر أنّ الثقافة الشعبية بطبيعتها قد لا تتوفّر على "قيم ديمقراطية، لكنّها لا يمكن أن تكون معادية للديمقراطيّة عندما يتعلق الأمر بتوسيع حقوق المواطن وحمايته من تعسف الدولة، أو عندما يتعلق الأمر باستقلالية القضاء أو الحريات المدنية"([14])؛ فالعداء للمبادئ والأسس الديمقراطية يكون مصدره النخب المتصارعة على الربح السياسيّ، والمستترة خلف ضروب من المبررات الإيديولوجيّة والسياسية، فلا شيء في العالم العربيّ يستطيع إحراج الدّيمقراطيّة وإيصالها إلى درجة العقدة كالنّخب التي تتغنّى بها وتسترزق عليها.

تسهم بعض النخب في تعتيم الجو الديمقراطيّ؛ وذلك بتغليبها لمنطق الصراع، علاوة على أنّها "جميعًا لا تستطيع تحمّل آليّات العملية الديمقراطيّة ونتائجها؛ لأنّ علاقتها بالمجتمع علاقة محدودة متقطعة، قطاعيّة في الغالب، من أجل ذلك يجب النّظر إليها على أنّها تطرح شعار الدّيمقراطيّة، أو على الأقل، لا تعترض عليه جهارًا، فهي تخشى الدّيمقراطية (سرًّا)؛ لأنّها تشعر بعجز ذاتيّ عن تحقيق مصالحها وتأكيد وجودها من خلال العمليّة الدّيمقراطيّة وآليّاتها"([15]).

وإذا كان لا بدّ من الاعتراف بأنّ الدّيمقراطيّة مشروع دائم التجديد، ومفتوح على احتمالات الزيادة والنقصان؛ أي أنها لا تعرف صيغة ثابتة، فـهي ضعيفة - بهذا المعنى - "وتعاني صعوبة شديدة في العديد من الدّول الفقيرة، وبعض الدول ذات الدخل المتوسط، لكن مشاكل الدّيمقراطيّة تتعلّق - في معظم هذه الدّول - بنقائص النخب وخياناتهم، أكثر ممّا تتعلّق بلامبالاة الشّعب أو آرائه الاستبداديّة"([16]).

وفي الثقافة الديمقراطيّة: "سيكون علينا أن نحمّل ثقافة النخبة مسؤولية أكبر من ثقافة الشعب، وذلك لفاعليتها الأعظم في عملية التحول الديمقراطيّ، وفي طرح البرامج الدّيمقراطيّة"([17])، ولا بدّ من استحضار وزن النخب المعادية للديمقراطيّة، وإسهامها في إحداث بلبلة في الرأي العامّ، وتشكيكه بجدواها وفاعليّتها، وذلك بتناقضها الصّارخ؛ حيث إن بعضها يرفع شعار الدمقرطة، ويُناصر الاستبداد والطغيان، وهذا ما يؤدّي بها - بوعي أو بدون وعي - إلى الانخراط في "التناوب على خدمة سيطرة الدّولة وهيمنتها"([18]).

من المفترض في الثّقافة الدّيمقراطيّة؛ أنّها تجعل المساواة بديل التراتبية الاجتماعية المكرّسة للإقصاء والتهميش والنظرة الدونيّة؛ لأنّها تتعامل مع "الإنسان"، بغض النّظر عن الأطر الناظمة له، أما عندما يسود منطق التّراتبيّة والأشكال والأطر الإجتماعيّة الجافّة؛ فإننا لا نكون أمام مجتمع الإنسان والإنسانيّة، إنّما أمام مجتمع الطبقات الملغِي لعناصر الالتقاء، الّذي يشكّل التّربة الخصبة لنشوء العقليّة الطّائفية.

لعلّ المسؤول عن صناعة هذه الوضعيّة وإنتاجها هو النّخب، وهذا يضعها أمام تحدّي تمثّل الثّقافة الدّيمقراطيّة، والالتزام بقواعدها، مثل: التّسامح، وتقبّل الآخر المخالف، والابتعاد عن التّفكير الدّوغمائيّ المطلق، فمن الضّروريّ في البيئة العربيّة أن تتحول الثّقافة الديمقراطيّة إلى ثابت يسري في كيان المجتمع ويخترق جميع مؤسّساته، "لكن لا يمكن أن يُبدأ عن سبق الإصرار بتأسيس نظام ديمقراطيّ في أي منطقة، بما في ذلك بما في ذلك المنطقة العربية، دون أن يكون الدّيمقراطيّون متورّطين في عمليّة إنتاج الدّيمقراطيّة فكرًا وبرنامجًا([19]).

رابعًا: بنية الدّولة بوصفها عائقًا:

لقد مرّت المجتمعات العربيّة بـعمليّة تحوّل حضاريّة من "حضارة البادية والقرية الّتي تسودها الزراعة والرعي، إلى حضارة المدينة التي تهيمن فيها الصناعة والتجارة والخدمات العامّة، ومن مجتمع المؤسّسة الطبيعية (القبيلة) إلى مجتمع المأسّسة العقلانية"([20]).

لكن ينبغي أن نلاحظ أنّ عمليّة التّحوّل هذه تحتويها دول أسهمت القوى الاستعمارية الغربيّة في تشكيلها، وهي دول "تحمل في ثناياها العديد من التّشوّهات؛ بداية بالمشكلات المفتعلة على الحدود المصطنعة، وانتهاء بالضعف الدّاخلي لمؤسّساتها، وقد واجهت هذه الدّول - منذ نشأتها - مشكلات وتحدّيّات من الداخل والخارج على السّواء، فلا هي استفادت ممّا في تراثها من حكمة المؤسسات التقليدية (قبل الحديثة)، ولا سمحت بمساحة عامّة كافية للمؤسّسات الحديثة كي تنمو وتزدهر"([21]).

إذا كانت دول العالم الثّالث دولًا "مشوّهة بنيويًّا، تقوم فيها البورجوازية المحلية بدور غير منتج، ولا تلعب فيها الضّرائب دورًا مركزيًّا مقابل الاقتصاد الرّيعي الملحق بالخارج، ولا توجد فيها طبقة وسطى، ولم ينتشر التّعليم فيها بشكل كامل بعد، هي نفس الدول التي فرض التاريخ أن يطالب فيها بالديمقراطية، وأن تمارس فيها الديمقراطيّ دون تطوّر تدريجيّ"([22]).

كثيرة هي المعيقات البنيوية التي تعاني منها الدول العربيّة بسبب النشأة المشوهة المرتبطة بالاستعمار الخارجيّ، الّذي أسهم في إرباك النسيج المجتمعيّ؛ "فالقوى الاستعماريّة حين لم تحمل الدّيمقراطيّة، وحين أيّدت الدّكتاتوريّات، لم تفعل ذلك لأنّها تحمل (أفكارًا خاطئة)؛ إنّما فعلتها لأنّ ذلك جزء لا يتجزّأ من نظام الاستعمار، أو الإمبرياليّة، أو الاستعمار الجديد"([23]).

لكن يمكن أن نلاحظ أنّ من أبرز العوائق؛ هو مشكل السّلطويّة والتّجزئة والتقسيم في بنية الدولة العربيّة كما هي متشكّلة الآن؛ حيث أضحت السّلطويّة "خاصيّة مشتركة لكلّ الدّول والأنظمة التي تعرف أزمات سياسية خطيرة في الوطن العربي، فكلّ هذه الدول تعترف بالتعدّديّة وحريّة تأسيس الجمعيّات، لكنّها تحكم قبضتها عليها، وتمعن في مراقبتها، وهو ما يحدّ من قدرتها على الحركة والعمل بطريقة مستقلّة؛ فالنظام السّلطويّ معاد بطبيعته إلى كلّ استقلاليّة؛ فرديّة أو جماعيّة"([24]).

واضح إذن؛ أنّ الدّيمقراطيّة تخوض معركة الوجود وإثبات الذات داخل أنظمة تسلطية اختزلت الديمقراطية في مجرد ضمانات دستورية وقانونية جافة، أصبحت معها عملية التداول على السلطة والتمثيل السياسي عقيمة إلى أبعد الحدود، الديمقراطية بهذا المعنى الاختزالي، لا تحمي من تحكم النّخب المنتخبة بواسطة الشعب، وإعادة إنتاجها لأخلاقيات الاستبداد، ولعلّ "أكبر جريمة ارتكبت بحق الديمقراطيّة والتّحوّل الدّيمقراطيّ؛ هي طرحها على جدول أعمال الأمّة كبرنامج غير وطنيّ، أو مناقض لتّطلّع الجماهير السائد نحو العدالة والإنصاف، أو مناقض للمصالح الوطنيّة([25]).

تعدّ السّلطويّة من أبرز محدّدات بنية الدولة التي تشكلت فيما بعد الاستعمار، وقد جعل هذا المحدّد من التّعدديّة السّياسيّة مجرّد طلاء خارجي لممارسة السلطة، فلم تعد لها أيّة قيمة في وسطٍ تهيمن عليه الأفكار الأحاديّة، ويغيب فيه التنافس البنّاء، ويصبح صوت الطبقة أو الحزب أو العائلة أو "الجيش" هو الواحد الأحد، فمن هنا؛ لا بدّ أن نلاحظ أن التّعدديّة الكاذبة التي تزين هشاشة بعض النظم لا تُستحضر إلا كمناورات للاحتواء، ولاستيعاب الأزمات المتوقعة، بالتّالي؛ السيطرة على الواقع وتكريس الظّلم والاستبداد، ففي الدّول المؤسّسة على الحكم الاستبداديّ يكون من الطّبيعيّ غياب (المجال السّياسيّ/ espace politique)؛ حيث "تكون في العلاقة بين الحاكم والمحكوم علاقة مباشرة تنظّمها العصا وحدها.."([26])، وقد انعكست هذه الوضعية سلبًا على المجتمع المدنيّ الّذي سعت الدولة إلى محاولة التهامه.

وإذا كان المجتمع المدنيّ هو "الأداة الأساسية لتحرير قطاعات مختلفة من حياة البشر من دكتاتوريّات لاقت الرّبح والخسارة؛ ابتداء من صحّة النّاس وبيئتهم، وانتهاءً بحقّهم في الوصول إلى المعلومات الموضوعيّة غير المحكومة بربح وسائل الإعلام وخسارتها فقط"([27])، فهذه المركزيّة برّرت القول: "إنّ سبب التأخّر في التّحوّل الدّيمقراطيّ في العالم العربيّ يرجع إلى غياب - أو توقّف نمو - المجتمع المدنيّ، وما يستتبعه من ثقافة سياسية؛ بل يذهب بعض المستشرقين إلى حدّ رفض إمكانيّة تطوّر المجتمع المدنيّ العربيّ، بالتّالي؛ إنكار أيّ مستقبل للتّحوّل الدّيمقراطيّ الحقيقيّ به"([28]).

يعدّ عدم وضوح المسافة بين الدولة والمجتمع المدنيّ مدخل الفساد والاستبداد؛ ذلك أنّ المجتمع المدنيّ الّذي يصبح دوره شكليًّا فقط، يعطي مبرّرًا للدّولة بأن تتصرف مباشرة مع الشعب، وتقدّم نفسها وصيّة عليه، لذلك؛ فالعالم العربيّ "لا يزال يفتقر في جميع دوله إلى نموذج من الحكم السياسي الحيّ؛ أي القادر على بلورة حدّ أدنى من الإدارة الجمعيّة، والتّعبير عن المصالح المتعدّدة والمتباينة للمجتمع، والعمل على تقنينها وتوفير الإطار للتوفيق فيما بينها، وتجاوز تناقضاتها، وحلّها بطريقة سلميّة([29]).

على أنه لا بدّ للحدود بين الدّولة والمجتمع المدنيّ ألّا يطبعها الغموض وعدم الوضوح، فإذا كانت "الدّيمقراطيّة؛ هي مجموعة من قواعد الحكم ومؤسّساته، من خلال الإدارة السلمية للجماعات المتنافسة أو المصالح المتضاربة، فإنّ الأساس المعياريّ للمجتمع المدنيّ؛ هو نفس الأساس المعياري للديمقراطية"([30])، فالمجتمع المدنيّ - بمؤسساته المختلفة والمتصارعة - لا يقلّ شأنًا في خدمة المجتمع عمّا تقوم الدولة بمؤسّساتها المختلفة، وعندما تضطلع الدولة باختراق المجتمع المدنيّ؛ فإنّ دور الرقابة التي يقوم بها لا يصبح لها معنى، ممّا يجعل استقلاله عنها أمرًا لا محيد عنه لأيّ نظام يتوخّى الدّيمقراطيّة الحقيقيّة لا الشّكليّة.

بناء على ذلك؛ يمكن تحديد الدّيمقراطيّة - في الوضع العربيّ الذي يتميز بتسلّط الدّولة - بأنّها "عكس الاستبداد، عكس ممارسة السلطة، ممارسة لا تخضع للتّراضي الحرّ بين أناس أحرار؛ إنّها غياب التّسلّط والقمع في البيت والشارع والمدرسة والحزب والمجتمع ككلّ، إنها سلطة الشعب معبّرًا عنها بواسطة مؤسّسات ينتخبها انتخابًا حرًّا، ومعلوم أن هذا الشيء افتقدناه، وما زلنا نفتقده"([31])، وإن لم تتحرّر الدولة من معيقاتها البنيويّة؛ فإن مشكل الاستثناء، استثناء التأجيل، سيبقى مطروحًا.

بناءً على هذا؛ يمكن القول: "إنّه لا توجد انتقالات جديدة نحو الديمقراطية في العالم العربيّ، ولا شكّ في أنّ هنالك إصلاحات متفاوتة العمق والاتساع، أمّا الانتقالات الحقيقية إلى الدّيمقراطية بمعنى السّيادة للشعب، أو بمعنى تغيير مفهوم السيادة ومصدرها وممارستها، فهذا أمر آخر، وهذه نقلة نوعيّة لم تحدث في أيّ دولة عربيّة"([32]).

خاتمة:

الفكر الدّيمقراطيّ العربيّ وضرورة التّحيين:

لقد لاحظ الجابري أنّ الفكر العربيّ مطالب بمراجعة مفاهيمه وتدقيقها؛ وذلك لكونها محمّلة بثقل السّياق التّاريخيّ الّذي تولّد فيه هذا الثّقل، الّذي يجعلها لا تترجم حاجات المجتمع العربيّ، ولا تتطابق - بالتّالي - مع خصوصيّة واقعه، ولعل مفهوم الديمقراطية من أهم المفاهيم التي ينبغي إعادة النظر في طبيعتها بما يتلاءم مع التحدّيّات المطروحة في الواقع العربيّ.

إنّ انبعاث الدّيمقراطيّة في الموجة الرّابعة مع التجربة العربيّة، يقتضي إعادة النظر في آلياتها التقليديّة، لهذا؛ يبقى من أهم التحديات التي تؤدّي إلى انحسار المدّ الدّيمقراطيّ؛ هو "ثقة الجامدين بما كان من أفكار، وحرمان أنفسهم ومجتمعاتهم مما يمكن أن ينقذهم من أفكار، ويسيرون مع أفكار الرجال مسيرة التّقديس"([33])؛ فالفكرة الديمقراطية تأسست على العديد من المسلَّمات التي يجري الآن إعادة النظر فيها، فمن المسلَّم به أنّها "ليست أسطورة خلاصيّة، ولا هي وصفة علاجيّة، وصحيح أنّها مجموعة آليّات عينيّة، لكنّها ليست آليّات تسير بقوّة التّسيير الذّاتيّ؛ بل يتطلّب فعلها توفّر ثقافة وثقة، وإيمان بضرورة الحفاظ عليها حتّى عندما تتعثّر"([34]).

من البيّن إذن؛ أنّ هناك مبرّرات كثيرة تحتّم ضرورة مراجعة الفكرة الدّيمقراطيّة، وقد حصلت تراكمات وتطوّرات عدّة في الفكر الدّيمقراطيّ عبر العصور، جعلت من "الدّيمقراطيّة ناقصة باستمرار، ولا يجب إعاقة البحث عن توسيعها مطلقًا"([35])، وضرورة مراجعتها تنبع من كونها تعاني العديد من العيوب والثغرات الّتي قد تؤدّي في فترات التّحوّل إلى التشكيك في جدواها، واهتزاز اليقين بفاعليّتها، لكن تبقى "الدّيمقراطيّة هي الحلّ لمشكل الدّيمقراطيّة نفسها، حضورها أو غيابها"([36]).

فمثلًا؛ إنّ حكم الأغلبية - بحسبانه أحد أهمّ التّقنيّات الّتي التصقت بالفكرة الدّيمقراطيّة - قد "تصدّع في إثر الموجة الثّالثة، فلم يعد قادرًا على تحمّل آثارها، فالأقليّة هي التي أصبحت تحظى بالشرف والسلطة، لذا؛ تحتّم على أنظمة الحكم السياسية أن تترجم هذا الواقع"([37])، وإذا كانت معركة الدّيمقراطيّة في العالم العربيّ، بما هو عالم يعاني من مشكلتَي الاستبداد والفساد؛ هي الحدّ من تعسّف السطلة عبر إخضاعها للعقلنة والمحاسبة، وفي الوقت ذاته؛ ترسيخ ثقافة مركزية الشعب، فهذه المعركة تُختزل - أساسًا - في "حفظ الحقوق: حقوق الأفراد وحقوق الجماعات"([38]).

حاصل القول: إنّ الموجة الرّابعة للتّحوّل الدّيمقراطيّ في صيغته العربيّة، تتّسم بنوع من التّعقيد والعسر يجعلانها تعيش وضعيّة المحنة، الشّيء الذي يضع الفكر العربي أمام تحدي إعادة النّظر في الدّيمقراطيّة مفهومًا وممارسة، وذلك - أوّلًا - بالحسم مع مأزق التأجيل المستمر للمشروع الديمقراطيّ، وثانيًا؛ بإعادة ترتيب العلاقة مع بنية الدولة الموروثة الحاضنة للاستبداد والظلم والفساد، وثالثًا؛ بالرّهان على إحياء الثّقافة الدّيمقراطيّة المبنيّة على الاعتراف بالآخر، والتّسامح، والتّعدديّة الحقيقيّة.

باختصار: المَهمّة المستعجلة لتحصين الانتقال الدّيمقراطيّ، هي؛ إعادة خلخلة بنية العقل السّياسيّ بما هي موروث وثقافة وعمل.

قائمة المصادر والمراجع المعتمدة

- دايموند لاري، روح الديمقراطية: الكفاح من أجل مجتمعات حرّة، ترجمة: عبد النور الخراقي، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، الطبعة الأولى، 2014م.

- الأحمري محمّد، الديمقراطية؛ الجذور وإشكالية التطبيق، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، الطبعة الأولى، 2012م.

- هنتنكتون صامويل، الموجة الثّالثة: التّحوّل الدّيمقراطيّ في القرن العشرين، ترجمة: عبد الوهاب علوب، دار سعاد الصباح، الطّبعة الأولى، 1993م.

- عابد الجابري محمّد، الدين والدولة وتطبيق الشريعة، مركز دراسات الوحدة العربيّة، الطّبعة الأولى، 2007م.

- عابد الجابري محمد، المثقّفون في الحضارة العربيّة؛ محنة ابن حنبل ونكبة ابن رشد، مركز دراسات الوحدة العربيّة، الطبعة الثّانية، 2000م.

- عابد الجابري محمد، مسألة الهويّة؛ العروبة والإسلام والغرب، مركز دراسات الوحدة العربيّة، الطبعة الرّابعة، 2012م.

- دال روبرت، الدّيمقراطيّة ونقّادها، ترجمة: نمير عباس مظفّر، دار الفارس، الطّبعة الثّانية، 2005م.

- دال روبرت، عن الدّيمقراطية، ترجمة: أحمد أمين الجمل، الجمعيّة المصريّة لنشر المعرفة والثّقافة العالميّة، الطّبعة الأولى، 2000م.

- فلورباييه مارك؛ الرّأسمالية أم الديمقراطيّة؛ خيار القرن الواحد والعشرين، ترجمة: عاطف المولى، الدار العربية للعلوم ناشرون، الطبعة الأولى، 2007م.

- الغنوشي راشد، الدّيمقراطيّة وحقوق الإنسان في الإسلام، الدّار العربيّة للعلوم ناشرون، ومركز الجزيرة للدراسات، طبعة دون تاريخ.

- شفيق منير، الدّيمقراطية والعلمانية في التجربة الغربية؛ رؤية إسلاميّة، دار صفحات، الطبعة الأولى، 2014م.

- كريمر جوردون، الدّيمقراطية في الإسلام؛ الكفاح من أجل التّسامح والحريّة في العالم العربيّ، ترجمة: نرمين الشرقاوي، هنداوي للتعليم والثقافة، الطّبعة الأولى، 2015م

- روبرت موزر، زولتان بارني، هل الديمقراطية قابلة للتّصدير؟، ترجمة: جمال عبد الرّحيم، جداول، الطبعة الأولى، 2012م.

- بشارة عزمي، طروحات حول النهضة المعاقة، رياض الرّيس، بيروت، الطّبعة الأولى، 2003م، ص ص 234 - 235.

- بشارة عزمي، في المسألة العربيّة؛ مقدّمة لبيان ديمقراطيّ عربيّ، مركز دراسات الوحدة العربيّة، الطبعة الأولى، 2007م.

- تورين آلان، ما هي الدّيمقراطيّة، حكم الأكثريّة أم ضمانات الأقليّة، ترجمة: حسن قبيسي، دار السّاقي، الطّبعة الثّانية، 2001م.

[1]- صامويل هنتنكتون، الموجة الثالثة: التّحوّل الدّيمقراطيّ في أواخر القرن العشرين، ترجمة: عبد الوهاب علوب، دار سعاد الصّباح، الطّبعة الأولى، 1993م، ص 73.

[2]- عبد العالي حور، مداخل وأسس الاستقرار في الوطن العربي، مجلّة المستقبل العربيّ، العدد 442، كانون الأول - 2015م، ص 158.

[3]- محمد الأحمري، الديمقراطية الجذور وإشكالية التطبيق، الشّبكة العربية للأبحاث والنشر، الطبعة الأولى، 2012م، ص 249.

[4]- محمد الأحمري، الديمقراطية الجذور وإشكالية التطبيق، ص 53.

[5]- روبرت دال، الديمقراطية ونقادها، ترجمة: نمير عباس مظفر، دار الفارس، الطبعة الثانية، 2005م، ص 30 بتصرّف.

[6]- الأحمري محمد، الديمقراطية الجذور وإشكالية التطبيق، ص 60.

[7]- الآنتورين، ما هي الديمقراطية؛ حكم الأكثرية أم ضمانات الأقلية، ترجمة: حسن قبيسي، دار الساقي، الطبعة الثانية، 2001م، ص 24.

[8]- جوردون كريمر، الديمقراطية في الإسلام؛ الكفاح من أجل التسامح والحرية في العالم العربي، ترجمة: نرمين الشرقاوي، هنداوي للتعليم والثقافة، الطبعة الأولى، 2015م، ص 60.

[9]- روبرت دال، عن الديمقراطية، ترجمة: أحمد أمين الجمل، الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثّقافة العالميّة، الطبعة الأولى، 2000م، ص 14.

[10]- لاري دايموند، روح الديمقراطيّة؛ الكفاح من أجل مجتمعات حرّة، ترجمة: عبد النور الخراقي، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، الطبعة الأولى، 2014م، ص 56.

[11]- منير شفيق، الدّيمقراطيّة والعلمانية في التجربة الغربية، رؤية إسلامية، دار صفحات، الطبعة الأولى، 2014م، ص 22.

[12]- راشد الغنوشي، الديمقراطية وحقوق الإنسان في الإسلام، الدار العربية للعلوم ناشرون، ومركز الجزيرة للدراسات، طبعة دون تاريخ، ص 14.

[13]- مارك فلورباييه، الرأسماليّة أم الدّيمقراطيّة؛ خيار القرن الواحد والعشرين، ترجمة: عاطف المولى، الدار العربية للعلوم ناشرون، الطبعة الأولى، 2007م، ص 44.

[14]- عزمي بشارة، طروحات حول النهضة المعاقة، رياض الريس، بيروت، الطّبعة الأولى، 2003م، ص ص 234- 235.

[15]- محمد عابد الجابري، مواقف، العدد 40، ص ص 11- 12.

[16]- لاري لايموند، روح الديمقراطيّة: الكفاح من أجل مجتمعات حرّة، ص 51.

[17]- عزمي بشارة، طروحات حول النهضة المعاقة، ص 228.

[18]- محمد عابد الجابري، المثقّفون في الحضارة العربية الإسلامية؛ محنة ابن حنبل ونكلة ابن رشد، مركز دراسات الوحدة العربيّة، الطبعة الثّانية، 2000م، ص 115.

[19]- عزمي بشارة، المسألة العربية، مقدّمة لبيان ديمقراطي عربي، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الأولى، 2007م، ص ص 22- 23.

[20]- محمد عابد الجابري، الدّيمقراطيّة وحقوق الإنسان، ص 12.

[21]- سعد إبراهيم، المجتمع المدني ومستقبل التحول الديمقراطي في الوطن العربي، مقدّمة كتاب الموجة الثّالثة لصامويل هنتنكتون، ص ص 16- 17.

[22]- عزمي بشارة، طروحات حول النهضة المعاقة، ص 229.

[23]- منير شفيق، ص 23.

[24]- عبد العالي حور، ص 141.

[25]- عزمي بشارة، المسألة العربيّة، ص 10.

[26]- محمد عابد الجابري، المغرب المعاصر، طبعة دون تاريخ، ص ص 125- 126م.

[27]- عزمي بشارة، المجتمع المدني؛ دراسة نقديّة، المركز العربي للأبحاث ودراسة السّياسات، الطّبعة السادسة، 2012م، ص 68.

[28]- سعد إبراهيم، المجتمع المدنيّ ومستقبل التحول الديمقراطي في الوطن العربي، ص 12.

[29]- برهان غليون، معوّقات الدّيمقراطيّة في الوطن العربي، على موقع:

http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/813BA045-44CD-4C2C-914B-F5FFDC4C51AA

[30]- سعد إبراهيم، المجتمع المدني ومستقبل التحول الديمقراطي في الوطن العربيّ، ص 12.

[31]- محمد عابد الجابري، مسألة الهويّة؛ العروبة والإسلام والغرب، مركز دراسات الوحدة العربيّة، الطبعة الرابعة، 2012م، ص 69.

[32]- عزمي بشارة، المسألة العربية، ص 169.

[33]- محمّد الأحمري، ص 278.

[34]- عزمي بشارة، المسألة العربيّة، ص 144.

[35]- فلورباييه، مارك، ص 43.

[36]- محمد عابد الجابري، سلسة مواقف، العدد 40، ص 26.

[37]- موستفيونس، الديمقراطية المحدثة، مجلّة المستقبل العربي، العدد 440، تشرين الأوّل/ 2015م، ص 143.

[38]- محمّد عابد الجابري، الدين والدولة وتطبيق الشريعة، مركز دراسات الوحدة العربية، الطّبعة الأولى، 2007م، ص 113.