مفهوم الأزمة العلمية والثقافية لدى هوسرل

فئة : مقالات

مفهوم الأزمة العلمية والثقافية

لدى هوسرل

مقـدمة

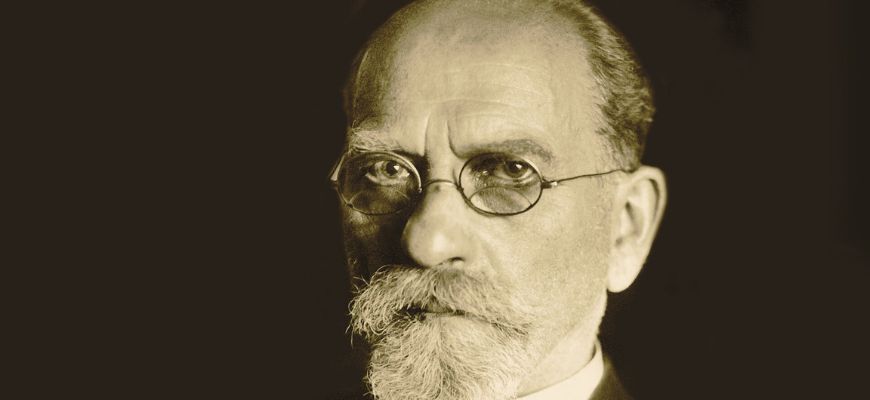

يبدو كما يذهب إلى ذلك عدد من الفلاسفة من بينهم وولف[1]، أن ما هو مبتكر وجديد في الفلسفات المعاصرة بوجه خاص، هو ليس المضمون والمحتويات والنظريات بوصفها معارف، بل أساسا جدة الطرائق الحديثة في القراءة والتركيب، وفي المناهج، التي تلائم بين العتيق وروح الأزمنة الحديثة، وتأتي الفينومينولوجيا الترنسدنتالية في هذا السياق، تلك الفلسفة الجديدة التي ستمثل في القرن العشرين بالضبط ما مثلته الديكارتية في القرن السابع عشر، بل إن هوسرل اعتبرها ديكارتية جديدة عن حق، وراح يجعل من مهامها إنقاذ الوضعية الراهنة للفلسفة والعلوم في عصره، وإنقاذ للبشرية الأوروبية جمعاء، وما يبرر قوة هذه الفلسفة هو التشعب والتطور الذي عرفته بعد هوسرل، بل إن اليوم هناك ممثلون للاتجاه الفينومينولوجي في معظم بلدان العالم، هو ما يدعونا للقول إنها حركة فينومينولوجية لها طابع نشيط عالمي ومريدين لا حصر لهم.[2] سيهدف هذا العمل إلى توضيح مفهوم الأزمة في العلوم والثقافة الأوروبية، وغاية الفينومينولوجيا الترانسنتدتالية، انطلاقا من عمله الصادر ببلغراد عام 1936، والذي يحمل العنوان نفسه.

1- ماهية الأزمة؟

بفعل العادة شاع مفهوم الأزمة في العلوم داخل نطاق الإبستمولوجيا المعاصرة، وخاصة مع الكتاب الرائج للأمريكي توماس كوهن[3]، حيث منح عناية استثنائية لمفهوم الأزمة في تطور العلوم؛ وذلك حينما تبدو في لحظة ما في وضعية حرجة، لا تعود قادرة معها على التفاعل مع حالات الشذوذ المستجدة في الواقع العلمي بين الجماعات العلمية، مما يقتضي الموقف انقلابا وثورة على النظريات والعتاد العلمي الراهن والمشكل للبراديغم المعروف والسائد، ثم بكيفية لاحقة يظهر براديغم جديد يؤطر المرحلة العلمية والنظرية القادمة.

وهذا ليس هو ما يقصده هوسرل بالأزمة، فلم يكن يعني أن العلوم تواجهها حالة شذوذ، ورغم تنبيهه في أكثر من موضع إلى أن العلوم لا تقوم على أسس متينة، بالإضافة إلى تأكيده على المفارقات والمشاكل التي تصاحبها، خاصة في أن المفاهيم التي تعتمدها لم تكون في زمنه واضحة كفاية وشفافيتها محدودة، حيث إن المبادئ والفروض الأولية التي تنطلق منها لا تتمتع بالشفافية المطلوبة، إلا أنه مع ذلك لم يشكك في علميتها أبدا، إذا استثنينا علم النفس الذي له في قول كثير، بسبب الطريق الوضعية التي اخذها منذ تأسيسها.

إن أزمة العلوم الأوروبية لا تمس علمية وصلاحية هذه العلوم، بل تتعلق أساسا بدلالة هذه العلوم بالنسبة إلى الحياة البشرية والاجتماعية؛ لأنها لم تعد تستطيع توجيه الإنسان؛ ولأنها أيضا راحت تقصي من حقل العلوم كل الأسئلة والإشكالات التي لها علاقة بالوجود الإنساني، وأهملت مسألة قيمة الوجود البشري، ويقصد إدموند هوسرل هنا بالضبط أسئلة المعنى والغاية والحرية والتاريخ؛ ذلك أن النظرة العلمية التي تبناها الإنسان الحديث، بفعل الانفجار الرهيب للابتكارات وتطوير التقنيات، قد كانت قصدية وحاسمة في القطع مع كل ما يرتبط بالسؤال عن معنى الوجود البشري؛ أي إن العلوم سواء الطبيعية أولا، والإنسانية ثانيا، التي عليها أن تهتم بالوجود الروحي للإنسان في تاريخيته وزمانيته، فإن علميتها الصارمة تفرض على الباحث أن يتجنب اتخاذ أي موقف أو تموقع فلسفي أو إنساني، أو إصدار أي حكم قيمة حول القضايا الحاسمة بالنسبة إلى الإنسان؛ فالعلمية تقتضي، حسب المنظور السائد الاقتصار فقط على مراقبة الوقائع وتسجيلها، سواء كانت هذه الوقائع متعلقة بالعالم الفيزيائي أو الروحي، حيث يقول هوسرل في هذا الصدد "كثيرا ما نسمع في عصرنا هذا أن العلم ليس له ما يقوله لنا في الملحنة التي تلم بحياتنا"[4]؛ لأنه ابتعد عن الوجود الإنساني وراح بجموحه بعيدا عن الغايات التي ابتكره الإنسان من أجلها، باختصار أن العلم الحديث ذهب متسارعا بلا موجه.

وهكذا، فتطور العلوم الحديثة وارتقاؤها إلى درجات فخمة من علم الوراثة إلى الصناعات الكيميائية، جعلها تستبعد من مجالها كل الأسئلة الأساسية التي تخترق الوجود البشري، خاصة معنى الوجود وسؤال القيم، فصارت في وضعية عاجزة عن مساعدة الإنسان في إعطاء معنى لوجوده وفعله في العالم، وبالتالي لم تعد قادرة عن توجيه حياته الفكرية والعلمية؛ فالأزمة لا تخص العلماء في مختبراتهم، أو العلوم على وجه التحديد، بل هي أزمة شاملة للثقافة والحياة البشرية في أوروبا، هكذا تبين لهوسرل بكيفية بارزة أن العلوم ابتداء من القرن 19 صارت عاجزة عن توضيح الأزمة أو المساهمة في علاجها، بل يرى حقا أنها هي المسؤولة عما آلت إليه الثقافة الأوروبية.

من زاوية ثانية، يفهم هوسرل الأزمة العلمية والثقافية، بوصفها وضعية حديثة وضعت العلوم نفسها فيها حينما تفرعت عن الفلسفة، وانفصلت عن التـأمل النظري والمعياري إلى مجرد علوم جزئية، وبالتالي تحولت إلى علوم مستقلة تماما عن بعضها البعض، لا تربط هذا العلم أي علاقة جوهرية ببقية العلوم والفلسفة، ولا روابط داخلية بينها، فقلب الأزمة يتمثل في تشتتها، وغياب الحوار والتنسيق الذي انتبه إليه متأخرا أغست كونت، ودافع على وجود مبحث فلسفي جديد هو الابستمولوجيا غايته إقامة حوار داخلي وخارجي بين العلوم والمباحث.

2- ولماذا هي أوروبية؟

ثم في مقام الثاني، فالأزمة أوروبية، ما معنى هذا؟ هل يتعلق الأمر بتمركز ميتافيزيقي سقط فيه الفينومينولوجي المؤسس؟ يشرح هوسرل فكرة نعت العلوم بالأوروبية؛ لأن العلم والفلسفة أوروبيان في أصلهما، ولم يسبق للثقافات الإنسانية السالفة أن عرفتها قبل اليونان القديمة، فأوروبا حسب هوسرل كيان ثقافي ووحدة حضارية متميزة عما سواها، حيث ولدت هذه الحضارة مع ولادة الفلسفة والعلم، وحتى عندما أرادت أن تجدد نفسها في عصر النهضة عادت إلى الفكرة الأصلية المؤسسة للحضارة الغربية، وهي الفلسفة باعتبارها معرفة كلية... لذلك، فلأن العالم الأوروبي قد تم خلق أساطيره التي يعيش بها انطلاقا من الفلسفة والعلم، فأزمة العلم والفلسفة هي أزمة البشرية الأوروبية؛ بمعنى هو مرض أصاب الثقافة الأوروبية. إن مرض العلم والفلسفة يعني مرضا عضالا قد حلّ بالثقافة الأوروبية، والعجز عن تحقيق الفكرة الأصلية للفلسفة، هو في الوقت نفسه عجز أوروبا عن أن توجد وتحيا حسب الفكرة المؤسسة لها.

فالمسار الذي شقته العلوم الأوروبية الحديث خلق تأويلا ذا نزعة موضوعية؛ إذ يستبعد من نطاق العلوم كل ما لا يمكن دراسته بالمنهج الفيزيائي الرياضي الاستدلالي، بوصفه المنهج الموضوعي الوحيد، وبالتالي تم الإلقاء بكل الأسئلة المتعلقة بالإنسان خارج مجال العلم، وهكذا فقدت الثقافة الأوروبية ثقتها وإيمانها الصادق بإمكانية الفلسفة كعلم صارم، وهذه هي بؤرة الأزمة في الفينومينولوجا. باختصار، إن الأزمة تكمن في فقدان المعنى، وأزمة في التوجه الأخلاقي والسياسي لدى البشرية الأوروبية.

3- النزعة الموضوعية وعالم العيش

يرجع هوسرل الأزمة بوصفها نتيجة حتمية لسيادة النزعة الموضوعية وتصورها الضيق والمحدود للعلوم. لذلك يدعو إلى التشبث بالمهمة الأصلية للفلسفة دون التخلي عن علميتها، والتحرر من التصور الضيق لمفهوم العلم والعلمية كما تتبناه النزعة الوضعية. وهكذا، فلكي يثبت هذا الفينومينولوجي المؤسس ضرورة أن تحقق الفلسفة كعلم صارم، ويثبت ضرورتها الملحة حتى في زمن سيطرة العلوم الوضعية، يقوم على كشف جذور هذه النزعة لتعرية افتراضاتها المسبقة ومبادئها التي تقوم عليها.

سيعتبر هوسرل أن حادثة اكتشاف القانون العلمي في العصر الحديث داخل العلوم الطبيعية والرياضية، جعلت البشرية الغربية تختزل بكيفية حاسمة مهمة العلماء في اكتشاف القوانين؛ فالعالم كما تتمثله القوانين والعلاقات الرياضية والنظريات وتعبر عنه، والذي يتميز بدقته وموضوعيته، سيعتبر بالتالي هو العالم الحقيقي، رغم أنه في الأصل هو مجرد بناء رياضي صناعي وليس واقعي، تم إنتاجه بفعل الممارسة النظرية العلمية. أما عالم عيشنا اليومي، أقصد عالم التجربة المباشرة، فتم إقصاؤه واستبعاده من دائرة الجدية والاهتمام، من خلال اعتباره مجرد تعبير تقريبي ونسبي يشوه بشكل من الأشكال العالم الحقيقي، ولا يقدم ما هو أصيل عن عالمنا.

هذا هو مختصر الفكرة التي تقوم عليها النزعة الموضوعية الحديثة التي يراها هوسرل مسؤولة بشكل مباشر عن أزمة المعنى والتوجه في العالم الراهن؛ لأنها تقرر أن عالم العيش اليومي لا يستحق الدراسة العلمية بسبب ذاتيته ونسبيته، فسيتم إذن نسيان عالم العيش اليومي الحقيقي وإبعاده عن مجال الدراسة العلمية، وفي المقابل تضفي هذه النزعة صفة الإطلاق على النموذج الفيزيائي الرياضي، فهو الشكل الوحيد الممكن للعلم، وهو معيار العلوم.

4- غاليلي وولادة الأزمة

يرجع هوسرل هذا التأويل المشبوه للعلم في ولادته مع غاليلي تحديدا[5]، ومن جاء بعده من علماء الطبيعة؛ لأنهم لم يقوموا بمجهود جدّي للتفكير في الافتراضات المسبقة. فغاليلي لم يعمل على مساءلة الهندسة التي وجدها جاهزة، ولم يتساءل عن أسسها والافتراضات المسبقة التي تقوم عليها، وخطورة هذا الوضع لدى هوسرل أن العلم عندما ينسى عالم العيش، فهو ينسى أساسه؛ لأن العلوم كلها انبثقت أول مرة من عالم المباشر الذي نعيش في تواصل مباشر معه.

من جهة أخرى، يبدو ضروريًّا نسيان آفاق عالم العيش، لكي تتمكن العلوم من المضي قدما في تحقيق انتصارات جديدة، لكن الصعوبة تمكن في نسيان هذا النيسان نفسه، وبالتالي نعتقد بالخطأ أن عالم القوانين والعلاقات الرياضية الذي تم تشييده متأخرا، انطلاقا من عالم العيش أنه عالم قائم بذاته، وأنه هو العالم الحقيقي.

يتبين أن محور المسألة يتمثل في نسيان عالم العيش؛ لأنه في نظر هوسرل، أن العلوم قبل العصر الحديث ظلت إلى حد ما مرتبطة بأفاق التجربة البشرية، لذلك كانت تطرح على نفسها فقط مهام معرفية محدودة وأسئلة ضيقة تستطيع حلّها، بخلاف العلوم الحديثة التي انفلتت من آفاق الممارسة البشرية، حيث أضحت تفهم مهمتها كمسلسل لا نهائي وجامح لاكتشاف متواصل للعالم الموضوعي الرياضي في لا نهائيته المتعالية على كل الآفاق الجزئية. وبالتالي محاولة العلوم الحديثة فصل وجود العالم جذريًّا عن آفاق ظهوره الذاتي والنسبي، مما يجعل هذا العلم نفسه يفقد كل دلالة أو معنى ممكن بالنسبة إلى الإنسان.

فنسيان عالم العيش، وذهاب العلماء في آفاق ضيقة جدًّا، تتناول الموضوعات والظواهر كما لو كانت مجرد أجزاء قطع داخل آلة كبرى، تعطي نتائج مفيدة، لكن دون أن يعرفوا كيف تشتغل هذه الآلة، وما علاقتها الأصلية بعالم العيش. يشرح الدكتور إسماعيل مصدق[6] هذا بالقول إن الطبيب أصبح يتعامل مع المرض والصحة بأسلوب علمي –تقني، ولا يعني هذا التوسل بالمعدات والنظريات التقنية في علاج المرض، بل يقصد أن كيفية تفكيره في المرض والصحة وتعامله معها تتخذ طابعا تقنيا، فالطبيب لا يفكر في ظواهر المرض والصحة كمعطيات للتجربة المباشرة، بل إن هذه المعطيات تختفي خلف رموز ومؤشرات تتجه إلى أن تصبح هي النطاق الذي يدور فيه تفكير الطبيب وممارسته، إلى حد أن علاقة هذه المؤشرات بالمعطيات الأصلية التي تعبر عنها تصبح مهددة بالنسيان[7].

يوضح في هذا الصدد المصدق كيف أن هوسرل توصل إلى أن اكتشاف القانون كان خطوة حاسمة في تطور علم الطبيعة الرياضي ونشأة المفهوم الحديث للعلمية. فالقوانين لها دلالة كبرى بالنسبة إلى الحياة العلمية؛ لأنها تمكننا من وضع استقراءات وتوقعات تتخطى في مداها ودقتها الاستقراءات السابقة للعلم. هكذا أصبحت القوانين تمثل، بفضل فائدتها العملية، نواة البحث العلمي. فشغل العالم الرئيس بكيفية تبسيطية سيتم اختزاله في اكتشاف القوانين حصرًا، وهذا يعني أن الهدف الأساسي للمعرفة العلمية لن يكون هو فهم الطبيعة، بل إنتاج القوانين التي تمكننا من وضع استقراءات وتوقعات دقيقة، وبالتالي من مضاعفة هيمنتنا على الطبيعة وسيادتنا عليها. ومثلما أن الهندسة قد تحولت سابقا إلى منهج، أو بالأحرى إلى فن لتركيب الأشكال الهندسية وقياسها، فإن علم الطبيعة سيصبح فن إنتاج القوانين التي ينبغي أن تغطي بكيفية تدريجية، وفي مسلسل لا نهائي للبحث العلمي، الكلية اللانهائية للكون، بل أكثر من ذلك، سيتسع الاعتقاد بأن القوانين المستخلصة من ظواهر العالم الخارجي تشكل الوجود الحقيقي للطبيعة. إن العالم العلمي، العالم الذي ينشؤه العلم، العالم كما تعبر عنه وتتمثله القوانين والنظريات والعلاقات الرياضية، والذي يتميز بدقته وموضوعيته، سيعتبر هو العالم الحقيقي، رغم أنه في الأصل ليس سوى بناء نظري رياضي صناعي وليس حقيقيا؛ إذ تم إنتاجه بفضل ممارسة خاصة هي الممارسة النظرية العلمية. أما عالم عيشنا اليومي، عالم التجربة المباشرة، فسيعتبر مجرد تعبير تقريبي ذاتي-نسبي يشوه بهذا القدر أو ذاك العالم الحقيقي، ويقزّم موضوعيته المزعومة. هذه هي الفكرة الأساسية للنزعة الموضوعية الحديثة التي يراها هوسرل مسؤولة عن أزمة المعنى والتوجه في العالم الراهن. إن العالم المعطى بالفعل، عالم عيشنا الحقيقي، لا يستحق، حسب النزعة الموضوعية، أن يدرس علميًّا بسبب ذاتيته ونسبيته. هكذا سيتم نسيان عالم العيش اليومي الحقيقي وإبعاده من ميدان الدراسة العلمية. وهنا يبدو أن النزعة الموضوعية تضفي طابع الإطلاق على النموذج الفيزيائي-الرياضي، وترى أنه الشكل الوحيد الممكن للعلم، وأنه المقياس الذي يجب أن تحققه أي دراسة علمية، بل إنه معيار علمية النظريات الموثوق والوحيد.

5- الفلسفة بوصفها علما كليا

إن كتاب الأزمة يتضمن حسا تاريخيا بتراث الفلسفة وماضيها العتيد؛ ذلك الحس الذي يتمثل في ربط الفينومينولوجيا وهدفها في أن تكون علما صارما دقيقا بجهود الفلاسفة السابقين على هوسيرل[8]، كما يقدم الفينومينولوجيا الترنسدنتالية بوصفها الفلسفة القادرة على إخراج الثقافة الأوروبية من أزمة المعنى والتوجه، تلك الحالة التي سببتها هيمنة العلوم الحديثة والنزعة الموضوعية المرتبطة بها على الثقافة الأوروبية ولما لا العالمية، الفينومينولوجيا كفلسفة للعالم الراهن، تتعارض تماما وتتخلى مطلقا عن تصور العلم بوصفه بناء قائما بذاته ومستقلا عن مجالات الحياة البشرية؛ لأن هذا التصور يتعارض مع تصور الفينومينولوجيا للعلم. لذلك يتشبث هوسرل بالتصور التقليدي للفلسفة كعلم كلي تنضوي تحته كل العلوم الجزئية باعتبارها فروعا تابعة له، فالفلسفة والعلم في أصلهما شيء واحد، فالعلم صدر عن الفلسفة، وبالتالي العلم الحق هو الفلسفة؛ أي المعرفة الصارمة، التي تنطلق من مقدمات واضحة، وتبرر خطوتها تبريرا تاما.

قد يفهم من هذا أن هوسرل ضد التخصص في العلوم والتفرع الضروري لتقدم المعرفة العلمية، لكن ليس هذا ما يقصده هوسرل، فلا مانع لديه في ذلك، بل إن بؤرة الأزمة هو الاستقلالية التامة بين العلوم فيما بينها وكذا في علاقتها بالفلسفة إلى درجة لا يعود أي روابط داخلية بينها أو حوار ممكن يسهم في فهم الكائن البشري كما سيرى إدغار موران[9] فيما بعد، والذي ظل يشتكي من التبسيط والاختزال الذي طبع العلم في عصرنا.

إن مشروع الفينومينولوجيا الذي يرمي إلى بناء الفلسفة بوصفها علما صارما، يفترض تفرقة أساسية بين الواقعة والماهية، بل ويتأسس عليها. وفي سبيل ذلك نستشف علاقات وإمكانات بين كانط وهوسرل، ففكرة الفلسفة كعلم يرجع بها فيلسوفنا إلى الفلسفة النقدية الكانطية، الفلسفة من حيث هي معرفة دقيقة؛ فالفلسفة عند الفيلسوفين معا لا يتعين عليها أن تصير شبيهة في دقتها دقة العلوم فقط، بل يجب أن تكون أكثر منها دقة وصرامة ووضوحا، طالما أنها لا ترضى بالانطلاق من افتراضات سابقة لا توضع موضع تساؤل، أو تفرض على أنها واضحة بذاتها، مثلما ترضى العلوم بذلك.[10] فالعلوم لا تقدر على تجاوز الطابع التقني وبلوغ درجة العلم الكامل، ولن تتضح الأسس التي تقوم عليها هذه العلوم إلا بفضل الفلسفة التي هي المعرفة الأولى والنهائية؛ أي الفينومينولوجيا التي هي أم كل معرفة.

إن هوسرل يؤكد بالقطع على الطابع غير العلمي للفلسفات السابقة كلها، حيث في قراءته التاريخية لفلسفات الماضي، انتبه إلى أن الرغبة كانت واعية غلابة على الثورات السقراطية والأفلاطونية في إنشاء العلم الصارم، وغلبت على الديكارتية والكانطية، بل وسيطرت على فيشته. أما هيجل[11] فرغم تشبته بما في مذهبه من صحة مطلقة، فإن هوسرل يؤخذ على افتقار نسقه الفلسفي إلى ذلك النقد الأساسي للعقل الذي هو الشرط الأول لقيام فلسفة علمية، وبالتالي ففلسفة هيجل مثل الرومانطيقية، قد أدت إما إلى إضعاف النزوع إلى تكوين علم فلسفي دقيق وإما إلى تزييفه[12]، ولم تسهم أبدا وبأي خطوة في تشييد العلم الكلي.

إن أزمة الوجود الأوروبي لا يمكن أن تعرف إلا نهايتين: إما أفول أوروبا في متاهة الاغتراب عن المعنى العقلي الخاص لحياتها، والسقوط بالتالي في عداء الروح وفي البربرية، أو إعادة إحياء أوروبا انطلاقا من روح الفلسفة، بواسطة بطولة للعقل تتجاوز نهائيا كل نزعة طبيعية، هكذا يكون المنفذ الوحيد من الأزمة التي تهدد كيان البشرية الأوروبية يكمن، حسب هوسرل، في تحقيق الفكرة المؤسسة للوجود الأوروبي، وهي فكرة الفلسفة باعتبارها علما كليا وصارما أكثر دقة وصرامة من باقي الفروع العلمية الأخرى.

خلاصات:

- الابتكار الجديد في الفلسفات المعاصرة هو المناهج وليس الأنساق، والفينومينولوجيا هي منهج.

- الأزمة لدى هوسرل ليست نفسها الأزمة لدى طوماس كون، ولا هي تشكيك في علمية العلم.

- الأزمة تخص الفلسفة والعلم من حيث دلالته للحياة وإقصائه للأسئلة الأساسية للوجود الإنساني.

- الأزمة أوروبية؛ لأن العلم والفلسفة أوروبيان في أصلهما.

- الأزمة خلقتها النزعة الموضوعية وتصورها الضيق للعلم.

- إقصاء عالم العيش بدعوى النسبية أحد تجليات سيادة هذه النزعة وبالتالي تفشي الأزمة.

- العلم أصبح تقني الطابع والوجهة.

- الدعوة إلى العودة إلى الفكرة المؤسسة هي فكرة الفلسفة باعتبارها علما كليا.

- لا يتعين على هذه الفلسفة أن تصير شبيهة بالعلم دقة فقط، بل أن تكون أكثر منها صرامة، طالما أنها لا ترضى بالانطلاق من افتراضات سابقة لا توضع موضع تساؤل، أو تفرض على أنها واضحة بذاتها، مثلما ترضى العلوم بذلك.

- الرغبة في تشييد العلم الكلي قديمة في تاريخ الفلسفة.

- هيجل بسبب خلو نسقه من أي مجهود في نقد العقل قد شوه وأضعف النزوع إلى بناء الفلسفة كعلم كلي.

مصادر ومراجع:

1- هوسرل، إدموند، أزمة العلوم الأوربية والفينومينولوجيا الترنسدنتالية، ترجمة إسماعيل المصدق، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، الطبعة 1، 2008

2- هوسرل، إدموند، الفلسفة علما دقيقا، ترجمة محمود رجب، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، الطبعة الأولى، 2002

3- سماح رافع، محمد، الفينومينولوجيا عند هوسرل، دراسة نقدية في التجديد الفلسفي المعاصر، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد الطبعة 1، 1999

4- المصدق إسماعيل، هوسرل وأزمة الثقافة الأوروبية، مجلة مدارات فلسفية، العدد الأول، 1998

5- توماس كوهن، بنية الثورات العلمية، ترجمة حيدر حاج إسماعيل، المنظمة العربية للترجمة، الكويت.

6- أحمد مصلح، علي عبوبي، أزمة العلوم المعاصرة من وجهة نظر فينومينولوجية إدموند هوسرل، مجلة قراءات علمية في الأبحاث والدراسات، العدد 39، يناير 2025

7- M merleau ponty, sciences de hommes et la phénoménologie

[1] سماح رافع محمد، الفينومينولوجيا عند هوسرل، دراسة نقدية في التجديد الفلسفي المعاصر، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد الطبعة 1، 1999، ص18

[2] إدموند هوسرل، أزمة العلوم الأوربية والفينومينولوجيا الترنسدنتالية، ترجمة إسماعيل المصدق، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، الطبعة 1، 2008، ص10.

[3] توماس كوهن، بنية الثورات العلمية، ترجمة حيدر حاج إسماعيل، المنظمة العربية للترجمة، الكويت.

[4] أحمد مصلح، علي عبوبي، أزمة العلوم المعاصرة من وجهة نظر فينومينولوجية إدموند هوسرل، مجلة قراءات علمية في الأبحاث والدراسات، العدد 39، يناير 2025، ص. 380

[5] غاليليو غاليلي (1564-1642) هو عالم فلك وفيزيائي من إيطاليا، من المساهمين الرئيسين في إقامة البرهان على نظرية كوبرنيك، ويعد غاليلي من رائدي استخدام التليسكوب.

[6] إسماعيل مصدق أستاذ التعليم العالي للفلسفة المعاصرة سابق بجامعة ابن طفيل، مهتم بالفلسفة الألمانية وترجمتها خاصة لهوسرل وهايدغر.

[7] المصدق إسماعيل، هوسرل وأزمة الثقافة الأوربية، مجلة مدارات فلسفية، العدد الأول، 1998.

[8] هوسرل، الفلسفة علما دقيقا، ترجمة محمود رجب، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، الطبعة الأولى، 2002، ص 5

[9] إدغار موران، من مواليد 1921، فرنسي الجنسية وعالمي التفكير، إذ يعد من المفكرين النادرين في الثقافة الراهنة، يعرف بمفهومه عن الفكر المركب.

[10]نفس المصدر، ص. 06.

[11]نفس المصدر، ص، ص. 26 -27

[12]نفس المصدر، ص. 28.