هل يحتاج العنف إلى نص يبرره أم إلى واقع ينتجه؟

فئة : قراءات في كتب

"لم تكن المسألة مجرد انحلال ديني... أو مجرد انحطاط لدور المنظومة الدينية في الحياة والفكر والعلاقات فيما بين البشر، وإنما كانت تفصح عن خلل في الرؤية الوحدانية للإنسان والعالم، وهو خلل تكمن أسبابه في طبيعة هذه الرؤية ذاتها، أكثر مما تكمن في عوامل خارجية".

أدونيس (محاضرات الإسكندرية)

«Vous pourriez lire dix gros volumes sur l’histoire de l’islam depuis les origines, vous ne comprendriez rien à ce qui se passe en Algérie. Lisez trente pages sur la colonisation et la décolonisation, vous comprendrez beaucoup mieux».

(Amin Maalouf (Les identités meurtières

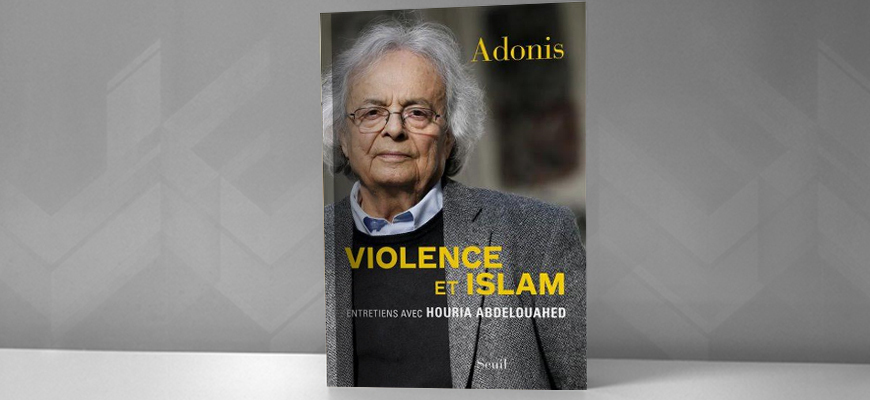

يأتي كتابُ أدونيس "العنفُ والإسلام" الصَّادر مُؤخرًا عن دار لوسوي للنشر في باريس (تشرين الثاني / نوفمبر 2015) لينضافَ إلى سلسلة كتاباتٍ وتحليلات كثيرة تتناول الإسلامَ في علاقاته المُلتبسة بالعنف الذي أصبح المظهر الأبرز لحضوره في العالم عامة وفي المُجتمعات الغربية بخاصة. ومن المُصادفات اللافتة للنظر أن يظهرَ هذا الكتابُ أياما قليلة بعد تفجيرات باريس الإرهابية الأخيرة، وهو ما جعله يقفز إلى الواجهة من حيث هو تأمل نقديّ من قِبل كاتبٍ ومثقف عربيّ في علاقة الإسلام - باعتباره مُعتقدًا وتاريخا - بالأوضاع الانفجارية الرَّاهنة وأشكال التطرف الفكري المُختلفة. من هنا تأتي أهمية الإسهام الأدونيسيِّ في هذا النقاش المفتوح بين ضفتي المُتوسط ولدى الأوساط الباحثة عن "خارطة طريق" يُمكنها أن تضيءَ هذا الواقع الملتبس المُلتهب الذي ينضحُ عنفا وسوءَ فهم بين العرب والغرب، أو بين العالمين الإسلامي والغربي.

لقد أصبح من المعروف اليوم أنَّ الإسلامَ لم يعُد سِمة على "عوالمَ خامدةٍ تعيشُ زمنا ثقافيا واجتماعيا راكدًا" كما ظل يُنظرُ إليه إبان الحقبة الكولونيالية الطويلة، وإنما أصبح عالما مُبهما وإمكانَ انفجار يتأبَّى على القولبة والانصياع اللامشروط أمام إرادة عولمةٍ كاسحةٍ تقومُ على الدمج الاقتصادي والهيمنة السياسية والثقافية لليبرالية المُنتصرة منذ نهايات القرن العشرين والمُنتشية بكونها اكتشفت مفاتيح الخلاص التي تقود إلى نهاية سعيدة للتاريخ كما يزعم أنبياؤها. لقد أصبح الإسلامُ، بهذا، عبئا أمنيا على العالم الليبرالي ومشاريع الهيمنة الجديدة بمعزل عن الوجه الثقافيّ الطليعيّ الذي مثلته نخبٌ ثقافية غربية كشفت منذ عشريات، وبصورةٍ نقدية - تفكيكية، عن المركزية الغربية وعن إرادة الهيمنة التي تقودها من خلال ذلك النقد الوجيه الذي نزع النقاب عن النسبية الثقافية كما نعلم. هذا ما عمَّق الفجوة بين العالمين الإسلامي والغربي - المُتنازعين تاريخيا على حقيقة الخلاص والهيمنة في حوض البحر المُتوسط - وقلل من فرص التقارب على درب ردم هوة التنابذ التاريخي والتصادم الذي ظل ينهل من مخيال مُرعب عن الآخر المُختلف. نتذكر بهذا الصَّدد حلمَ البروفيسور محمد أركون الأثير بإمكان تدشين "تاريخ تضامني" بين شعوب المُتوسط التي ورثت مخزونا رمزيا واحدًا قامت عليه أساطيرها المُؤسِّسة. ولكن يبدو أنَّ الأحداث المُتسارعة وصراع المصالح بين الشرق والغرب قد حسما الأمرَ لصالح إرادة الهيمنة على حساب "إرادة المعرفة" أو الرغبة في تجاوز العوائق التي تقفُ حجرَ عثرةٍ أمام نزعةٍ إنسانية كونية حادت عن قيم الحداثة الإيجابية، لتتحصَّن داخل شرنقة الهوية المُستعادة والخوف من الآخر تحت ضغط الرَّاهن المُلتهب.

تنبع أهمية كتابُ أدونيس الذي بين أيدينا من كونه ينخرط في هذا السِّياق من النقاش والمناظرة مُحاولا فهمَ ظاهرة العنف المُرتبط بالإسلام، باعتباره يكشفُ عن ثقافة رفض الآخر والتمركز حول الذات وادِّعاء امتلاك الحقيقة المُطلقة. فمن المعروف أنَّ أدونيس ظل – منذ بدايات نشاطه الإبداعي والثقافي – ملتزما بقضية الحداثة في العالم العربيِّ بوصفها زمنا ثقافيا جديدًا يقومُ على الإبداعية وعلى حركة الخروج عن سلطة الماضي التدشيني والرؤية الماضوية التي كرَّسها تراثٌ ديني كانت العقلية الفقهية - المرجعية وجهَه الأبرز. هذا ما جعل أدونيس يجابه الدِّين، باعتباره مُؤسَّسة كان همها الأول اعتقال التاريخ والتقدم وطمس الذاتية وإلغاء بُعد المجهول في الذات والعالم. كان يجبُ تحريرُ العالم والوجود من هيمنة النص المُؤسِّس وعِتقُ المعرفة من المُسبَّق. هذا هو مفهومُ أدونيس لشرط الحداثة بوصفها انقلابا معرفيا وثقافيا وإبداعيا مثلته بعضُ الأصوات الهامشية في تاريخنا الثقافيِّ، ولم يُتح له أن ينتصرَ أو يتجذرَ في المُجتمع العربيّ لأسبابٍ كثيرةٍ حاول بعضُ المفكرين العرب المعاصرين الكشفَ عنها كما هو معروف. وربما حاول أدونيس في هذا الكتاب أن يكون راهنا وأن يُسهمَ في النقاش الدَّائر حول تنامي ظاهرة العنف والإرهاب في شكلها المُرتبط باحتجاج يتحدَّثُ باسم الإسلام. وقد أطلق أدونيس العنان لنفسه في هذا الكتاب - المُحاورة ليقول أشياء كثيرة تتعلقُ برؤيته للدين والعنف وضرورة الخروج من المُقدَّس والرؤية الدينية القائمة على عنفٍ بنيوي لا يُمكنُ أن تتأسَّس عليه الحياة المدنية الحديثة أو احترامُ حقوق الإنسان.

جاء الكتابُ - الذي نود الحديثَ عنه ومناقشة بعض ما جاء فيه - في شكل مُحاورة مطولة بين أدونيس والباحثة الأكاديمية المغربية حورية عبد الواحد. هذا، ربما، ما أتاح لأدونيس أن يقول أشياء كثيرة - وبصورة مركزة - حول الإسلام وعلاقة نصوصه التأسيسية بالعنف؛ وحول ضرورة إعادة التفكير نقديا في الأصول التي قامت عليها الرؤية الإسلامية للإنسان والوجود؛ وعلاقة الغرب بكل ذلك من وجهةٍ نقدية تدرك، جيِّدًا، براغماتية وابتعادَ مؤسَّساته الرسمية عن قيم الأنوار والأنسنة التي كانت في أساس مشروع الحداثة الضخم. والمُلاحظ، هنا، في هذا الكتاب هو تردّدُ الكثير من أطروحات أدونيس الذائعة منذ شرع في نقد الوحدانية، باعتبارها مُؤسَّسة تاريخية وثقافية ظل همها الأكبر القضاء على التعدد الثقافي في الفضاء المُتوسطي وخنق ثقافة السؤال ومُغامرات العقل. ونحن نعرفُ أنَّ هذا النقد كان وليدَ التفكيك المُعاصر الذي فتح آفاقا واسعة من أجل إعطاء حق الكلام للمُختلف وللهوامش التي طمستها أمبريالية العقل المركزيِّ المُهيمِن. يسحبُ أدونيس هذا المُنجَز النقديَّ - الفلسفي على الوحدانية الإسلامية وأمبريالية الحضور التاريخي الإسلامي ليرى فيهما، أيضا، ما عبَّر عنه نيتشه، وهو يصفُ المسيحية التاريخية بقوله إنها "ميتافيزيقا الجلاد". كل رؤية شمولية، بهذا المعنى، تحمل جرثومة الاستبداد والأحادية التي تستبعدُ المُختلف وتقمع المُغايرة وتطمسُ التعدد. لا يُمكن للرؤية الشمولية المغلقة أن تحبل باحترام الآخر المُختلف ثقافيا أو بالديمقراطية سياسيا إلا من خلال "خرق ثقافي" ونقد جذري لها. هذا هو الموقفُ المبدئي لأدونيس الذي يُدرك جيِّدًا حدودَ ومآزق كل رؤيةٍ مغلقة ونهائية. من هنا نستطيعُ أن نصفَ هذه الرؤية النقدية بقولنا إنها تمثل - جوهريا - قراءة ثقافية تقفُ عند حدود الخطاب التأسيسي وتحاول أن تكشفَ عن مُضمراته وأشكال النبذ والاستبعاد والقمع التي يُمارسها على المُختلف. وبما أنَّ الموقفَ الإسلاميَّ التقليدي ينهل من الرؤية الإسلامية النهائية للعالم والأشياء نستطيعُ، بالتالي، أن نرى فيه دعوة واضحة إلى العنف الذي يطرح مشكلاتٍ خطيرة على العالم اليوم.

يقرأ أدونيس الإسلام بوصفه تاريخا ومُؤسَّسة وسلطة من أجل فهم حاضره على اعتبار أنه - في عمومه - عالمٌ راكدٌ لم يشهد ذلك الفصل بين الديني والدنيويّ على غرار العالم المسيحيِّ مع العلمنة الظافرة تاريخيا منذ بداية العصور الحديثة. من هنا ارتباط الإسلام، إلى اليوم، بالعنف الذي هو جوهريا أداة السلطة المركزية القائمة على احتكار الحقيقة والمعنى والقوة. لقد ارتبط الإسلامُ منذ بداياته بالصِّراع على الحكم الذي برزت فيه بصورةٍ جلية البنية القبلية وشهوة الهيمنة والمال مع ما رافق ذلك من مُمارسات عنفية كان أبرزها إقصاء الآخر وقتل المُعارضين ومُطاردة الفكر المُختلف. في أساس المُجتمع الإسلامي الأول والدولة الإسلامية الأولى - بحسب أدونيس - فعل عنفيّ. في البدء كان الدم. في البدء كان الاغتصاب. أصبح التاريخ الإسلاميّ مُؤسَّسة لا تحبل إلا بالواحدية والتكرار ولا تتمحورُ إلا حول السلطة السياسية التي تفرضُ قراءتها الخاصة للنص المُقدَّس بما يخدمها ويُبرِّرُ توجهاتها وأفعالها. ونحن لا نعترضُ على هذه القراءة على اعتبار أنها لا تتعلق بالتاريخ الإسلاميّ فحسب، وإنما بواقع التاريخ الديني الإمبراطوري في عمومه. إنَّ ارتباط الدين بالسياسة - شرقا وغربا - قلص من حضور "شهوة المطلق" ومنح شهوة السلطة سندًا سماويا مطلقا كي تفصحَ عن أكثر الرغبات عنفا ودموية. المُشكلة، إذن، تكمنُ في المأسسة. تحتاجُ إرادة الهيمنة دوما إلى مُدوَّنةٍ نصية ووثيقة إيديولوجية تبرِّرُ مشروعها. تحتاجُ إلى المُقدَّس الذي يولدُ معه العالم على إيقاع أسطورةٍ جديدة يُسفحُ فيها دمُ الآخر، باعتباره قربانا. في قراءة أدونيس لمنشأ الإسلام نوعٌ من الجينيالوجيا التاريخية التي تربطه بسياقاتٍ حضارية واقتصادية وسياسية جعلت منه نتاجا للصِّراع على النفوذ القبلي في الجزيرة العربية أولا وحوض المتوسط لاحقا. وقد كانت التجارة عاملا مهما في ذلك كما كان هاجسُ السلطة مركزيا. ولدت الوحدانية الإسلامية، باعتبارها تأسيسا للواحدية على الأرض وكانت، بذلك، تأسيسا لعالم أمبرياليّ خال من التعدد الثقافي والفكري والسياسيّ. ظلت الوحدانية إيديولوجية للإمبراطورية الناشئة واغتصابا لفسيفساء العالم الثقافية. ولكن من المهم أن نلاحظ أنَّ هذا الأمر لا يتعلق بالإسلام فحسب، وإنما بكل منظومةٍ إيديولوجية شمولية لا مكان فيها للمُختلف.

إنَّ الأسئلة التي يطرحها أدونيس ضمنيا في كتابه وتأملاته - على ما نرى - هي: هل خرج العنفُ الذي يُمارَسُ باسم الإسلام اليوم من النصوص التأسيسيَّة لهذا الدين أم من الواقع الذي يعيشه المُسلمون؟ من الرؤية التي كرَّسها الإسلام للوجود والعالم والمرأة والآخر؟ أم من تراجيديا التاريخ البائس الذي جعل من المُسلمين ضحايا يبحثون عن خلاصهم في التشبث بالهوية والتطهر من العالم؟ ومن الملاحظ أنَّ قراءة ما كتبه أدونيس تكشفُ عن انحيازه إلى القراءة الثقافية التي تعتقدُ بوجود "خلل في الرؤية الوحدانية للإنسان والعالم" كما قرَّر ذلك في مواضع مُختلفة من مشروعه النقديّ (محاضرات الإسكندرية، دار التكوين - دمشق 2008. ص 58). وبمعنى آخر يرى أدونيس أنَّ الإسلام - بكل تياراته وتجلياته الفكرية والسياسية - لم يعد لديه ما يقوله. الإسلام رؤية مُنتهية. العطبُ الأساسُ يجدُ جذره في الرؤية الوحدانية التي لا يُمكنها أن تحبل إلا بالعنف ما دامت قد ألغت "مجهولات العالم" كما يُعبِّر ولا تعترفُ للآخر بالحق في الوجود الكامل. وبالتالي، فالفكر العربيِّ ليس مدعوا إلى أن يبحث عن "إصلاح" الرؤية الشمولية المُغلقة، وإنما عليه البدء بالتأسيس لشروط حياةٍ مدنية جديدةٍ تقطع مع اللاهوت السياسيِّ وتنفتحُ على الحقوق الفردية والجماعية والمُساواة وحقوق المرأة؛ أي باختصار ما يشكل دعامة الفكر الديمقراطي الحديث. ولكن ما مدى وجاهة هذه الرؤية التي تقرأ تراجيديا الحاضر انطلاقا من نصوص دينيَّةٍ تأسيسيَّة كالقرآن؟ هل يُمكن اختزال الحاضر بكل تعقيده في الطرح الثقافويِّ الذي يعتقدُ بقيادة الأفكار والمُعتقدات للعالم؟ هل يُمكن النظر إلى التاريخ، باعتباره تراجيديا كونية تخرجُ من الكتب القديمة والنصوص التأسيسيَّة؟ وبمعنى آخر: هل يُمكن اعتبار الرؤية الدينية ونصوصها التمثيلية الكبرى صندوقَ باندورا الذي خرجت منه شرورُ العالم وكل أشكال العنف الرَّاهنة؟ من المؤكد أنَّ البشر يسلكون بمقتضى ما يعتقدون – ولو ظاهريا – ولكنَّ هذا الأمرَ لم يعد مُقنعا تماما لكل من يبحثُ عن الخلفيات الحقيقيَّة للسلوك العدواني العنيف عند الإنسان وبخاصةٍ بعد فتوحات التحليل النفسي في أعماق الحياة اللاشعورية المُظلمة، وكشوف العلوم الاجتماعية حول الأطر العامة الاقتصادية والثقافية والسياسية المُولدة والحاضنة لهذا السلوك العنفي.

ما أردنا أن نقول - من خلال ما سبق - هو أنَّ التأكيد على النصوص التأسيسية لثقافةٍ ما قد لا يُساعدنا كثيرًا على فهم حاضرها المُعقد أو فهم علاقاتها المُلتبسة مع الآخر. فالنصوص لا تنتجُ التاريخ ولا يُمكن اعتبارها أسبابا أولى - بالمعنى الفلسفي الميتافيزيقي – تتحكمُ بخيوط الفوضى الكونية التي يُهيمن عليها العنف باسم الدين اليوم. النصوصُ ذاتها نتاجٌ للتاريخ ولبنياتٍ أنثروبولوجية عميقة حدَّدت مصائرَ العلاقات بين البشر ومُجمل الرموز التي ستشكل الحكايات التأسيسية لتجربة البشر في الوجود. وكون القرآن "نصا عنيفا جدّا" كما يُشيرُ إلى ذلك أدونيس (العنف والإسلام، ص 48) لا يعني أنَّ الإرهاب الإسلاميَّ اليوم يستندُ إلى مرجعية القرآن بمعزل عن التاريخ الفعليِّ للمسلمين الذين ظلوا عرضة للاضطهاد والاستعمار الغربي من جهةٍ، وضحايا لاستبداد وفساد الدولة العربية الوطنية من جهةٍ أخرى. أزمنة الرَّمادة هي التي تستخدمُ القرآن للاحتجاج العنيف. أما الأزمنة الأندلسية، فلا ترى فيه كتابا عنيفا ولا يُمكنها أن تُنتجَ "داعش". هذا الأمرُ واضح. إنَّ ما يُفسِّرُ العنف اليوم، برأينا، ليس النص أو التاريخ القديم فحسب، وإنما - وبدرجةٍ أكبر - الحاضر المُلتهب الذي لم يُحسن احتضان صبوات الفئات الأكثر هامشية ومعاناة في مُجتمعات الإقصاء والبؤس المادي والمعنوي. فالدين يبقى في بعض وجوهه ملاذا يقي من صقيع الحياة و"قلبَ عالم بدون قلب" كما وصفه ماركس بحق.

ربما كان العنفُ المشهدي في العالم اليوم يلبسُ العباءة الدينيَّة الإسلامية ويُصنفُ - سياسيا - في خانة الإرهاب الأعمى وهذا صحيحٌ ظاهريا على الأقل. إلا أنَّ فهمه باعتباره ظاهرة مُعاصرة يتطلبُ، برأينا، عدمَ التوقف عند النصوص الدينيَّة التأسيسيَّة فحسب لاستنطاقها، وإنما - وربما بدرجةٍ أكبر أيضا - إحاطة بمُجمل الشروط الوجودية المعقدة التي تشجعُ على انتعاش الإرهاب، باعتباره احتجاجا وردودَ فعل هوجاء على تفكك الروابط التقليدية وتصدع القيم القاعدية للمُجتمع الأبوي - الذكوري في ظل هيمنة حداثة ليبرالية عرجاء لم تحسن احتضان الفئات المختلفة والنهوض ديمقراطيا بالمُجتمع التعدديِّ من خلال تنمية بشرية فعلية ومتوازنة تقطعُ مع التقاليد بصورةٍ هادئة. هذا ما يدعونا إلى أن نرى في الإرهاب المُعاصر ظاهرة تتجاوز، بكل تأكيد، منطوقَ النصوص الإسلامية التأسيسيَّة لتتجذر في أرضية العصر ومُشكلاته الاقتصادية والسياسية ومطالبه التربوية والثقافية. الإرهابُ احتجاجٌ أعمى وصرخة أمام فشل الحداثة السياسية في مُعالجة مشكلات المواطنة والوقاية من إمكان انفلات مارد الهويات الضيقة "القاتلة" من قمقمها كما يُعبِّر أمين معلوف. وأعتقدُ شخصيا أنَّ السماءَ الدينيَّة الموعودة لن يكون لها ذلك البريقُ إلا إذا كانت الأرضُ كسيحة وعرجاء أمام مطالب العدالة والكرامة. هذا هو الدافع الأساسُ لكل شاب إرهابيّ يطلبُ الخلاص من أرض لم يشعر أبدًا أنها "بيته". ونستطيعُ أن نلاحظ هنا، بجلاءٍ، كيف أنَّ الدين يمثل سندًا تبريريا كبيرًا وغطاءً إيديولوجيا يمنحُ الشرعية والقداسة للعنف الكامن في العلاقات الاجتماعية. هذا يعني أنَّ الدِّين لا يُستحضرُ لذاته، وإنما باعتباره ما يمنحُ الشرعية. إنَّ العنفَ ليس وليد الدِّين فحسب - على ما نرى - وإنما هو بالأساس وليد البنية الاجتماعية التي تفرضُ هيمنة طبقة على طبقة أخرى، أو فئة عرقية وثقافية واجتماعية على فئةٍ أخرى. فالعنفُ – بهذا المعنى – بنيويّ في كل تشكيلة اجتماعية وهو يتقنعُ بشرعية رمزية، دينية كانت أو ثقافية، من أجل أن يُعتبرَ أمرًا مقبولا ومشروعا. إنَّ درس بيير بورديو أساسيّ في هذا المجال. تكمن المُشكلة، بالتالي، في تلك اللحظة التي يتحول فيها "العنف الرمزي" إلى "عنف فعلي" أو باصطلاحات أرسطية إن شئنا في الانتقال من الوجود بالقوة إلى الوجود بالفعل. وبالتالي، فدعوة أدونيس إلى "إعادة التفكير في الأصول" لا يُمكنها برأينا أن تجعلنا أكثرَ فهما لواقعنا الانفجاريّ المُعقد. إنَّ الأصول الدينيَّة والثقافية بعامة لا تُنتج الواقع الرَّاهن ولا توفر نموذجا تفسيريا يؤهل مقارباتنا المُختلفة كي تكونَ أقدر على إضاءة الظواهر الانفجارية بشكل جيِّد. وفي كلمةٍ: العنفُ لا يحتاجُ إلى نص يُبرِّره قدر حاجته إلى واقع يُنتجه.

إنَّ "إعادة التفكير في الأصول" التي يدعو إليها أدونيس ذاتُ أهمية قصوى، بكل تأكيد، من جهة نزع هالة القداسة عن الأصل بإبراز تاريخيته، والكشف عن القيمة المعرفية للنصوص التأسيسيَّة في عالم اليوم. كما نعتقدُ أنَّ لها أهمية تحريرية لا تخفى من سطوة الماضي التدشيني الذي يضغط على الوعي الفردي والجماعي في صورة مُسبَّقات ومُطلقاتٍ هائلة لا تُناقش. هذا الأمرُ شديدُ الأهمية، وهو يشكل هاجسا مركزيا من هواجس الفكر النقديّ الرَّامي إلى تخليص الثقافة العربية والإسلامية من زنزانة ذلك "السياج الدوغماتي" الذي أوقع طائرَ العقل العربي والإسلامي في شرك الماضوية ورفض احتضان الواقع المُتحرك إن استعرنا توصيف البروفيسور محمد أركون الشهير. ولكنَّ ما أردنا الإشارة إليه، من جهةٍ أخرى، هو أنَّ فهم الواقع اليوم يحتاجُ إلى مداخل أخرى كثيرة من أجل الفهم الجيِّد لظاهرة العنف والإرهاب التي تربك الوعي الإسلامي وتُسيل حبرَ القراءات والتحليلات شرقا وغربا من خلال أدبياتٍ نستطيعُ أن نصفَ مُعظمها بالسطحي والصحفيِّ والمُتسرِّع. نعتقدُ أنَّ الإشارة إلى آياتٍ قرآنية أو أحاديثَ نبوية تدعو إلى "الجهاد" أو قتال غير المُسلمين أو التشدد مع المُخالفين من أجل التأكيد على الطبيعة العنفية للإسلام والمُسلمين هو من قبيل القول "إنَّ ما يُفسِّرُ تغوّل ظاهرة الإرهاب اليوم هو دعوة القرآن والنصوص التأسيسيَّة للإسلام إلى ذلك". لكننا، خلافا لهذا الطرح، نعتقدُ أنَّ هذه القراءة على درجة بالغة من السطحية والافتقار إلى الوعي الضروريّ بمنشأ الظواهر في سياقاتها التاريخية المُعقدة بمعزل عن النصوص التي لا تُستحضرُ - كما أشرنا آنفا - إلا لتبرير الأفعال والمشاريع الراهنة وإضفاء المشروعية عليها. وقد سمعتُ، في ذات السِّياق، بعض المثقفين والكتاب والمفكرين الفرنسيين – كميشال أونفري أو إريك زمور تمثيلا لا حصرا - يتحدَّثُون بهذا الأمر في وسائل الإعلام المرئية الأكثر مُشاهدة بما يشي صراحة أنَّ العقل الغربيَّ أصبح ينكمشُ أمام الظواهر العولمية الانفجارية الرَّاهنة ورهاناتها المُختلفة وينكفئُ على نفسه ويميلُ ذاتَ اليمين مُفضلا الركون إلى العنصرية الهوياتية بالقول إنَّ الإسلامَ أو القرآن يدعوان إلى العنف بدل التأمل النقدي الحقيقيّ في المنشأ السوسيو- ثقافي والسياسي للإرهاب الرَّاهن. إنَّ كل النصوص التأسيسيَّة الكبرى التي قامت عليها الثقافاتُ المُختلفة يكشفُ النقد التفكيكيّ المُعاصر عن مركزيتها وتمحورها حول هوية تخصِّصُ هامشا ضيقا للآخر المُختلف. ينطبقُ هذا الأمرُ على كل الثقافات مع تبايناتٍ لا تبطل القاعدة العامة بالطبع. ولكننا لا نستطيعُ أن نجعل منها معينا لا ينضب لإنتاج التاريخ الرَّاهن أو سببا أوَّل لتراجيديا الحياة على الأرض.

إنَّ العنفَ يمثل ظاهرة بشرية لا إسلامية. إنه ظاهرة تستدعي تأملا أنثروبولوجيا ومُقاربات مُتعدِّدة المداخل تُدمجُ النماذج الثقافية التاريخية كي تبحثَ في جذور هذه الظاهرة التي كانت، ربما، في أصل كل تشكيلةٍ اجتماعية تتعرَّفُ على ذاتها بوصفها "هوية" من خلال فعل عُنفي يتم فيه التضحية بالآخر. هذا أصل كل مركزيةٍ ثقافية تستبعدُ المُختلف من دائرة الخلاص. والقول بأنَّ الإسلام يمثل ظاهرة عنفية نموذجية هو قول لا يحمل في ذاته إلا رواسبَ من المركزية الغربية التي أورثتنا المُفاضلة بين الثقافات والحضارات منذ الحقبة الكولونيالية العنصرية. ولكنَّ الذي يسترعي الانتباه في كتاب أدونيس هو كثرة الشواهد القرآنية التي تتحدَّثُ عن مآل الخاطئين وما ينتظرهم من عذاب في اليوم الآخر وكأنَّ هذا الأمرَ من "الأصول" التي يقومُ عليها واقعُ العنف في عالم المُسلمين ماضيا وحاضرًا. الأمرُ نفسه نجده في ما يورده المُؤلف من شواهدَ تاريخية عن العنف والحرب بين المسلمين المُتصارعين على السلطة استنادًا إلى الشرعية الدينيَّة أو باسم "الدين الصحيح". ولكنَّ الأمرَ لا يعدو، بطبيعة الحال، أن يكون تجليا من تجليات "شهوة السلطة" بقناع دينيّ في عصر كانت فيه الشرعية تنهل من المُقدَّس والمُتعالي الإلهي من أجل تبرير أكثر الأفعال وحشية ودنيوية. العنفُ يتجاوز الحجَّاج على ما أعتقد. إنه هولاكو وجنكيز خان وبول بوت وهتلر وستالين أيضا. العنفُ ليس ظاهرة دينيَّة بالمعنى الحصريِّ، وإنما هو – إن شئنا التعبير - جرثومة تسكن بنيويا كل منظومات الفكر الشمولية وامتداداتها المُؤسَّسية وبخاصة تلك التي يسميها ريمون آرون "الأديان العلمانية"، والتي كان من نتائجها الرَّهيبة "الغولاغ" الشهير. أعتقدُ أنَّ البشرَ المسكونين بشهوة السلطة والهيمنة لا ينتظرون "الكلمة الأولى" التي تتدلى من سماء المعقولات وتدعوهم إلى تدمير الآخر المُختلف، وإنما يسلكون بدافع الغرائز التي كشف عنها التحليل النفسي أولا ثم يُبرِّرون ثقافيا، بعد ذلك، ما يقومون به من أفعال.

هذا يعني أنه من غير الدقيق أن نبحثَ عن جذور العنف الرَّاهن في النصوص بالقفز على التاريخ أو البنيات الأنثروبولوجية العميقة لعلاقات القوة في المُجتمع. وأعتقدُ أنَّ أدونيس هو أول من أدرك ذلك منذ تنبه إلى أنَّ نقد الوحدانيات الدينيَّة يجبُ أن يشمل نقد تجلياتها المُؤسَّسية. فتحول الدين إلى مُؤسَّسة هو ما جعل منه تاريخا قائما على العنف المنظم، انطلاقا من رؤية شمولية لا مكان فيها للمختلف أو للتعدد الثقافي والفكري. هذا على الأقل كما تجلى في المُؤسَّسات المُستندة إلى فهم أرثوذوكسي مُتشدد للدين. نجدُ هذا في المسيحية وفي الإسلام معا. كما نجده في الديكتاتوريات الحديثة لأنَّ الأحادية والشمولية، في بعض وجوههما، ظاهرة حداثية بامتياز أيضا كي لا نقول إنهما من نتائج العقلانية الحديثة التي بشرت بعالم تحكمه التقنية وإرادة السيطرة على الطبيعة والبشر معا. ونحنُ نعرفُ جيدًا، بهذا الصَّدد، كوارث الشموليات في القرن العشرين.

التطرف الديني الذي ينبع من الأصولية ليس، في جوهره، عودة إلى الدين أو "انبعاثا للمقدَّس والإله" كما يحلو للبعض أن يُعبِّر، وإنما هو رد فعل المجتمع التقليدي على تفككه الخاص أمام التغيرات الكبرى وغير المُسيطر عليها. التدين الشامل علامة قلق. علامة أزمة. بحثٌ عن قشة الخلاص في مُحيط عالم فقد بوصلة الاتجاه. عملية دفن لشظايا الوعي الخائب في رمال الوهم بدل التحديق في شمس اللحظة. أما بالنسبة إلى عالمنا العربيّ - الإسلامي فما سمَّاهُ الكثيرون "صحوة إسلامية" لم يكن إلا ردَّ فعل المجتمع العربي الذكوري – البطريركي على تدهور قِيمه الخاصة أمام حداثة الدولة العربية الأمنية التي كانت مغامرة نخبوية وغير متوازنة. لقد خرج التطرف من شقوق خرائب حداثة الدولة الوطنية العربية؛ وظل التدين اعتصاما بالقيم التقليدية – لا الإسلامية بحصر المعنى – باعتباره تمسكا بالبنية الاجتماعية السابقة على هجمة الحداثة وتفكك علاقات القوة التقليدية القائمة على الإخضاع. من هنا ذلك الانتصارُ للذكورة وقمع المرأة و"حجبها" والانتصار لكل ما من شأنه أن يمثل شفاءً للفحولة الجريحة من فاجعة "الإخصاء" في الدولة الحديثة. هذا ما يجعلني، شخصيا، أميل إلى ترجيح كفة التاريخ على البنية في النقاش الدَّائر حول الإرهاب الحالي وعلاقته المُلتبسة بالإسلام. كما أميل إلى التحليل الذي يتجاوز كل نظر جوهرانيّ ثقافويّ كسول وعنصريّ يُفسِّرُ الواقع المُعقد وظواهره المُختلفة من خلال اتهام ثقافةٍ معينة، باعتبارها مصدرًا للعنف بمعزل عن السياقات التاريخية لذلك. وهو ذاتُ الموقف النقدي الإيجابي الذي جعل المفكر الفرنسي الشهير أوليفييه روا مؤخرًا - بعد اعتداءات باريس - يتحدثُ عن "أسلمة التطرف" لا عن "تطرف الإسلام" انطلاقا من وجهة نظر تعتبرُ التطرف ظاهرة تجد جذورها في المجتمع لا في النصوص الدينية التي تُستعاد، بطبيعة الحال، لإضفاء الشرعية على الاحتجاج الكامن لدى فئات عديدة من الشبان الذين لم يجدوا مُتنفسا كافيا للتعبير عن وجودهم وتطلعاتهم أو تأكيد حضورهم في المجتمع المُعاصر.

ربما كان مناخ القلق العام اليوم من فشل الحداثة مع ما يُصاحب ذلك من أزماتٍ كثيرة مُحبذا للتطرف اليمينيِّ في الغرب الأوروبي الذي أصبح يلجأ إلى الهوية و"مديح الحدود" كما يُشيرُ إلى ذلك عنوان كتابٍ شهير لرجيس دوبريه. أصبح من الجليِّ أن نرى وجه فولتير يعلوه الشحوب، وأن نرى حلمَ كونية "الأنوار" يذبل أمام الانكماش الهوياتي إزاء الآخر الذي لم تحسن مُجتمعاتُ الليبرالية المُنتصرة احتضانه مقابل قوة عمله. هذا التطرف اليمينيّ أصبح يجدُ له صوتا ضمن النخب الفكرية التي تخلت عن اعتبار النموذج الحضاريّ الغربي كونيا، وأصبحت تشكك في جدوى الانفتاح على الآخر. نفهمُ جيِّدًا هذا القلقَ العام من عالم يكتنفه العنف ويُهيمنُ عليه انهيار اليوتوبيا الخلاصية في شكلها الإيديولوجيّ الذي ظل يحلم، طيلة عقودٍ خلت، بـ "الصباحات التي تغني". ولا داعي للتذكير، هنا، بأنَّ ذلك يمثل السنونوة التي تصنعُ الربيع الانتخابي لليمين السياسي في الغرب الليبرالي. ولكنَّ هذا الأمر ذاته هو ما صنع "خيانة المُثقفين" في طبعةٍ جديدة فاضحة ونحن نرى الأنتلجنسيا تتراجعُ بشكل ملحوظ عن دورها الطليعيِّ ووظائفها النقدية لتصبحَ واجهة ثقافية وفكرية تبرِّرُ بمواقفها وآرائها الوضع القائم وتمنحُ السياسات العنصرية إزاء الآخر شرعية أدبية وتاريخية وأخلاقية باسم الحفاظ على الهوية المُهدَّدة والقيم الغربية أو حماية الحدود الحضارية المقدَّسة. ونحن نعتقدُ أنَّ هذا هو السياق العام لكل حديثٍ عن الإسلام والعنف وصدام القيم بين الذات والآخر في الغرب وفي فرنسا بشكل أخص. إنه حديثٌ أوروبيّ وليد أزمة مع الذات ومع الآخر في ظرفٍ تتعالى فيه الشكوك حول قدرة النموذج الحضاري الغربيِّ على الصمود أمام بروز قوى كبرى أصبح لها ما تقول في عالم السياسة والاقتصاد والتكنولوجيا اليوم. من هنا أعتقدُ أنَّ طابع الانكماش والانكفاء على الذات عند الآخر يجبُ أن يُنقدَ، باعتباره تراجعا عن مكاسب العقل الحديث النقدية وضرورة استقلال الفكر الذي نراه يتجرجرُ وراء "الأمر الواقع" ويدخل "بيت الطاعة".

إنَّ الدِّين لا يزال، بكل تأكيد، يطرحُ مُشكلاتٍ على المُجتمعات العلمانية كما يقض مضجعَ المُجتمعات التي تنتعشُ فيها الأصولية الدينية بفعل فشل تجارب التحديث وانتكاس مشاريع الدولة الوطنية في القطع مع البنيات السوسيو- ثقافية بصورةٍ متوازنة وجذرية فكريا وتربويا وتنمويا كما هو الأمرُ في العالم العربي - الإسلامي. ولكننا نعتقدُ أنَّ "انبعاث الإله" أو "عودة المُقدَّس" في الغرب فتح الباب واسعا أمام ورشةٍ فكرية جديدةٍ تتمحور حول مُراجعة "ميراث الأنوار" في شكله الراديكالي الذي أفضى إلى العلمنة وطرد الدين من الفضاء العام ومن مُجمل عمليات التوليد التاريخي للمُجتمع بتعبير أركون. نشهدُ اليوم، بمعنى آخر، مُراجعة بشارة أنبياء الحداثة اللادينية: ماركس ونيتشه. ولكنَّ إعادة التفكير في الدين في الغرب اليوم لا تعني، أبدًا، إمكانَ التخلي عن مكاسب الحداثة العقلية والحقوقية والسياسية، وإنما مراجعة لمسارها وانحرافاتها التي ولدت الشمولية ورسخت طلاقَ الإنسان مع الطبيعة ونوستالجيا العلو. أما بالنسبة إلينا فالأمرُ مُختلفٌ جدا. نحن نعيشُ في عالم لم يُحدث، بعدُ، قطائعه الضرورية مع التقاليد وبنيات التفكير الماضوية. عالم لم يعرف الحداثة ولم يعش حال الفطام من سيادة الماضي وهيبته ومرجعيته على كل المُستويات: ثقافية كانت أو عقلية أو اجتماعية. هذا ما جعل مُجتمعاتنا هشة أمام امتحان التجربة التاريخية التي كشفت عن فشلنا في احتضان اللحظة الحداثية المُنتصب شرطها عند منعطف الانتقال من محورية اللاهوت إلى محورية الناسوت؛ ومن جاذبية الأصل والهوية إلى شمس الآتي. ظلت الأصولية بكل أشكالها تتسربُ من شقوق تحديثنا الشكلاني. هذا ما يجعلني أعتقدُ دائما أنَّ تناول مشكلة الأصولية في مُجتمعنا يجبُ أن لا يحصرها في الدين بمعناه الحصري الاعتقادي أو في المُدوَّنة الثقافية التي تمثله. لماذا؟ لأنَّ التطرف يعلنُ عن نفسه – متى توفرت الشروط الضرورية - ولو في غياب الدين والتدين المُتوحش الذي نشهد.

كل ما أتينا على ذكره في مقالنا هذا لا يعني أبدًا أننا لا نتفقُ مع أدونيس مبدئيا في كون الإسلام يمثل عبئا أمنيا على العالم المُعاصر وتحديا وجوديا للمُجتمعات العربية – الإسلامية التي لم تنخرط بشكل واثق في فضاءات التحديث الفعلي. لا يزال الإسلامُ في طبعته الرَّاهنة في العالم العربيِّ – رسميا وشعبيا – يمثل عائقا كبيرًا أمام انعتاق الفرد العربيِّ والمرأة العربية، كما يمثل سدا منيعا أمام كل محاولات تحديث المُجتمع والقطع مع المُؤسَّسات التقليدية التي تُعيدُ إنتاج علاقات القوة والإخضاع السابقة على الحداثة الحقوقية والسياسية. لقد اختلفنا مع الأستاذ أدونيس في التركيز على القراءة الثقافوية للإسلام ورأينا في التركيز على العنف المُمارس باسم الإسلام اليوم - من خلال العودة إلى نصوصه التأسيسيَّة والرؤية التي كرَّسها للإنسان والعالم - نوعا من الحجب للواقع الرَّاهن المُعقد الذي يشهدُ انفجار الأصوليات بمُختلف أوجهها والتشبث بالهوية، باعتبارها طوق نجاةٍ في عالم وسَّع من هوامش ضحاياه المطرودين من جنة الحداثة بفعل الفشل التنموي.

لقد ظل أدونيس وفيا لمواقفه الحداثية الديمقراطية المبدئية التي لا يُمكن للعرب أن يلجوا العالمَ المعاصر بدونها كما يلاحظ. إنها أسئلة الفصل بين الدينيِّ والسياسي وقضايا الحريات الفردية والجماعية وحقوق المرأة وتحرير العقل من سطوة المرجعيات المُتعالية. ما دام المُجتمعُ العربي لا يعرفُ المواطنة والمساواة والحرية بمفهومها الشامل، فلا يُمكن أن يكونَ في مستوى ما يعرفه العالم المُتحضر اليوم. نحن لا نختلفُ أبدًا مع الأستاذ أدونيس في هذا. إنَّ ما يُثيرُ الانتباه فعلا هو هذا الشلل الذي تعانيه المُجتمعاتُ العربية أمام كل حراك يروم التغيير الجذري للزمن السوسيو- ثقافي العربيِّ الغارق في إعادة إنتاج بنية العلاقات القمعية القديمة وأشكال الانتماء القبلية والطائفية السابقة على وجود الدولة الحديثة. ونحسبنا لا نقول جديدًا عندما نذكّرُ بمآل الانتفاضات العربية التي فشلت في إحداث النقلة المرجوة نحو الدمقرطة والحرية بعد الانقلابات على أنظمة الحكم وخلع الرؤساء. هذا يعني أنَّ الديمقراطية الفعلية تتجاوز الظاهرَ السياسيَّ وتغيير النظام إلى خلخلة أسس المُجتمع التقليديِّ وثقافته ونظام القيم الذي يُشرعن لعلاقات القوة فيه. ولكن يبدو أنَّ "الربيع العربي" قطع رأس الملك قبل أن يُحدث ثورته على مُستوى الفكر ونظام القيم والبنيات الاجتماعية. ظل الثائر العربيّ، بكل تأكيد، يحمل في رأسه المقصلة لا تنوير فولتير.

ما أردنا أن نقول من خلال ما سبق، هو أنَّ العنف الذي يكتنفُ العالمَ اليوم يبدو أعقدَ بكثير من أن يتمَّ النظر إليه – اختزالا – باعتباره نتيجة لسيادة الرؤية الدينية ودوام هيمنتها على الوعي الفرديِّ والجماعيِّ. لقد أوضحنا، ولو بشكل موجز، كيف أن النصوصَ الدينيَّة التأسيسيَّة لا يُمكنها أن تكون صندوق باندورا الذي تفلتُ منه شرورُ العالم إلا إذا توفرت الشروط الضرورية لذلك ونقصدُ بهذا السِّياق السوسيو- سياسي والثقافي العام الذي يجعل من الانكماش على الذات ونبذ الآخر فضائل في عالم فقد بوصلة الاتجاه. نعتقدُ أنَّ العنفَ يمثل ردَّ فعل أهوج ومُتوحش يستندُ، في عمقه، إلى نوستالجيا لفراديسَ مفقودةٍ تكشفُ عن وضعية متأزمة مع الحاضر الذي نُسفت معه الجسور. هذه هي الظاهرة الدينية الأصولية في عمقها: إنها رغبة في التطهر من ثقل التاريخ الذي عزز غربة الذات الفردية والجماعية عن إيقاع زمنها. لذا نعتقدُ أنَّ مُجابهة هذه الظاهرة الخطيرة لا يكون فكريا فحسب – وإن كان ذلك ضروريا من خلال نقد الرؤية الدينية الشمولية للعالم – وإنما، أيضا، من خلال فهم أكثر إضاءة لجحيم الواقع المُنتج للخيبة واليأس. فنقدُ السماء يبدأ بنقد الأرض كما قال ماركس ذات يوم.